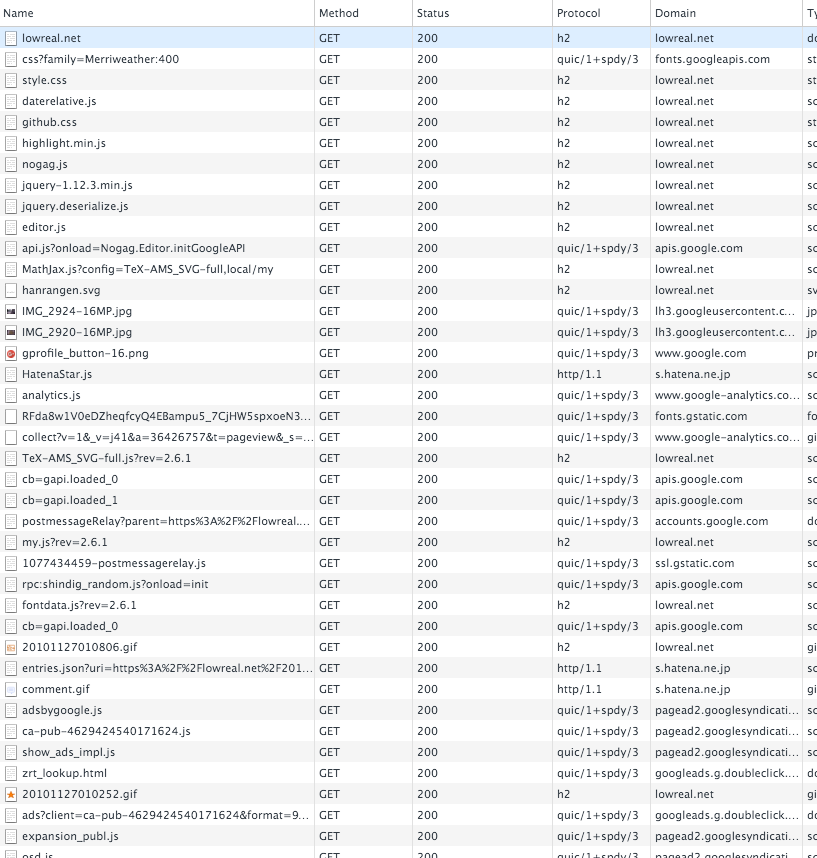

今のこのサイトの h2o.conf.yaml です。HTTPS (443) のみを処理しています。HTTP (80) は nginx で受けていて、HTTPS 対応ホストに関しては nginx からはリダイレクトしています。

- アクセスログフォーマットを LTSV に

- ログフォーマットを YAML の参照で全ホストで共有

- rewrite rule

- Strict-Transport-Security (HSTS)

- 一旦 https でアクセスしてきたクライアントに対して以後 http でのアクセスをさせない

- 本来はセキュリティのためだが、リダイレクトを一回減らせるのでパフォーマンス的にも一応得

- "/.well-known": をバインド

設定の際参考になれば幸いです。

user: www-data

access-log: &ACCESSLOG

path: /var/log/h2o/access.log

format: "time:%t\thost:%h\treq:%r\tstatus:%s\tsize:%b\treferer:%{Referer}i\tua:%{User-Agent}i\tcache:%{X-Cache}o\truntime:%{X-Runtime}o\tvhost:%{Host}i\tconnect-time:%{connect-time}x\trequest-header-time:%{request-header-time}x\trequest-body-time:%{request-body-time}x\tprocess-time:%{process-time}x\tresponse-time:%{response-time}x\tduration:%{duration}x\thttp2.stream-id:%{http2.stream-id}x\thttp2.priority:%{http2.priority.received}x"

error-log: /dev/stdout

http2-reprioritize-blocking-assets: ON

ssl-session-resumption:

mode: all

hosts:

"lowreal.net:443":

access-log:

<<: *ACCESSLOG

path: /var/log/h2o/lowreal.net.access.log

http2-casper: ON

compress: ON

listen:

port: 443

ssl:

certificate-file: /etc/letsencrypt/live/lowreal.net/fullchain.pem

key-file: /etc/letsencrypt/live/lowreal.net/privkey.pem

header.add: "Strict-Transport-Security: max-age=31536000"

header.add: "X-Content-Type-Options: nosniff"

header.add: "X-UA-Compatible: IE=Edge"

paths:

"/":

reproxy: ON

mruby.handler: |

require "/srv/www/rewrite_rules.rb"

lambda do |env|

RewriteRules.rewrite(env) do

rewrite '/favicon.ico', '/images/favicon.ico', :break

rewrite '/apple-touch-icon.png', '/images/apple-touch-icon.png', :break

rewrite %r{^/2005/colors-canvas\.xhtml$}, '/2005/colors-canvas.html', :permanent

rewrite %r{^/2005/colors-canvas$}, '/2005/colors-canvas.html', :permanent

rewrite %r{^/logs/latest$}, '/', :permanent

rewrite %r{^/logs/latest.rdf$}, '/feed', :permanent

rewrite %r{^/logs/latest.atom$}, '/feed', :permanent

rewrite %r{^/latest\.rdf$}, '/feed', :permanent

rewrite %r{^/blog/index\.(rdf|atom)$}, '/feed', :permanent

rewrite %r{^/logs(/.+?)(\.(rdf|atom))$}, '/feed', :permanent

rewrite %r{^/logs(/.+?)(\.(x?html|xml|txt))?$}, '\1', :permanent

rewrite %r{^/blog(/.+?)(\.(x?html|xml|txt))?$}, '\1', :permanent

rewrite %r{^/photo$}, '/photo/', :permanent

rewrite %r{^/(\d\d\d\d/\d\d(/\d\d)?)$}, '/\1/', :permanent

rewrite %r{^/\d\d\d\d/$}, '/', :redirect

rewrite %r{^/view-img(/.+?)$}, '\1', :permanent

rewrite %r{^/(\d\d\d\d/([^\d]|\d\d[^/]).*)}, '/files/\1', :break

end

end

proxy.reverse.url: http://localhost:5001

proxy.preserve-host: ON

"/files":

file.dir: /srv/www/lowreal.net/files

"/images":

file.dir: /srv/www/lowreal.net/Nogag/static/images

"/css":

file.dir: /srv/www/lowreal.net/Nogag/static/css

"/js":

file.dir: /srv/www/lowreal.net/Nogag/static/js

"/lib":

file.dir: /srv/www/lowreal.net/Nogag/static/lib

"/.well-known":

file.dir: /srv/www/lowreal.net/.well-known

"www.lowreal.net:443":

access-log:

<<: *ACCESSLOG

path: /var/log/h2o/www.lowreal.net.access.log

http2-casper: ON

compress: ON

listen:

port: 443

ssl:

certificate-file: /etc/letsencrypt/live/www.lowreal.net/fullchain.pem

key-file: /etc/letsencrypt/live/www.lowreal.net/privkey.pem

header.add: "Strict-Transport-Security: max-age=31536000"

header.add: "X-Content-Type-Options: nosniff"

header.add: "X-UA-Compatible: IE=Edge"

paths:

"/":

reproxy: ON

mruby.handler: |

lambda do |env|

link = [

'/styles/201002/201002.css',

'/js/site-script.js',

].map{|p| "<#{p}>; rel=preload"}.join("\n")

case env['PATH_INFO']

when "/"

if (env['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'] || '') =~ /ja/

return [307, {"x-reproxy-url" => "/index.ja.html", "link" => link }, []]

else

return [307, {"x-reproxy-url" => "/index.en.html", "link" => link }, []]

end

when "/index.ja.html", "/index.en.html"

return [399, {"link" => link }, []]

end

return [399, {}, []]

end

file.dir: /srv/www/www.lowreal.net

# file.index: [ index.en.html ]

"cho45.stfuawsc.com:443":

access-log:

<<: *ACCESSLOG

path: /var/log/h2o/cho45.stfuawsc.com.access.log

listen:

port: 443

ssl:

certificate-file: /etc/letsencrypt/live/cho45.stfuawsc.com/fullchain.pem

key-file: /etc/letsencrypt/live/cho45.stfuawsc.com/privkey.pem

header.add: "Strict-Transport-Security: max-age=31536000"

header.add: "X-Content-Type-Options: nosniff"

header.add: "X-UA-Compatible: IE=Edge"

paths:

"/":

file.dir: /srv/www/cho45.stfuawsc.com

redirect:

status: 301

url: "/niro/"

"/niro/":

proxy.reverse.url: http://localhost:5001/niro/

proxy.preserve-host: ON

"/tmp":

mruby.handler: |

require "htpasswd.rb"

Htpasswd.new("/srv/www/.htpasswd", "Restricted")

file.dir: /srv/www/cho45.stfuawsc.com/tmp

-

トップ

-

tech

-

現在の h2o.conf.yaml