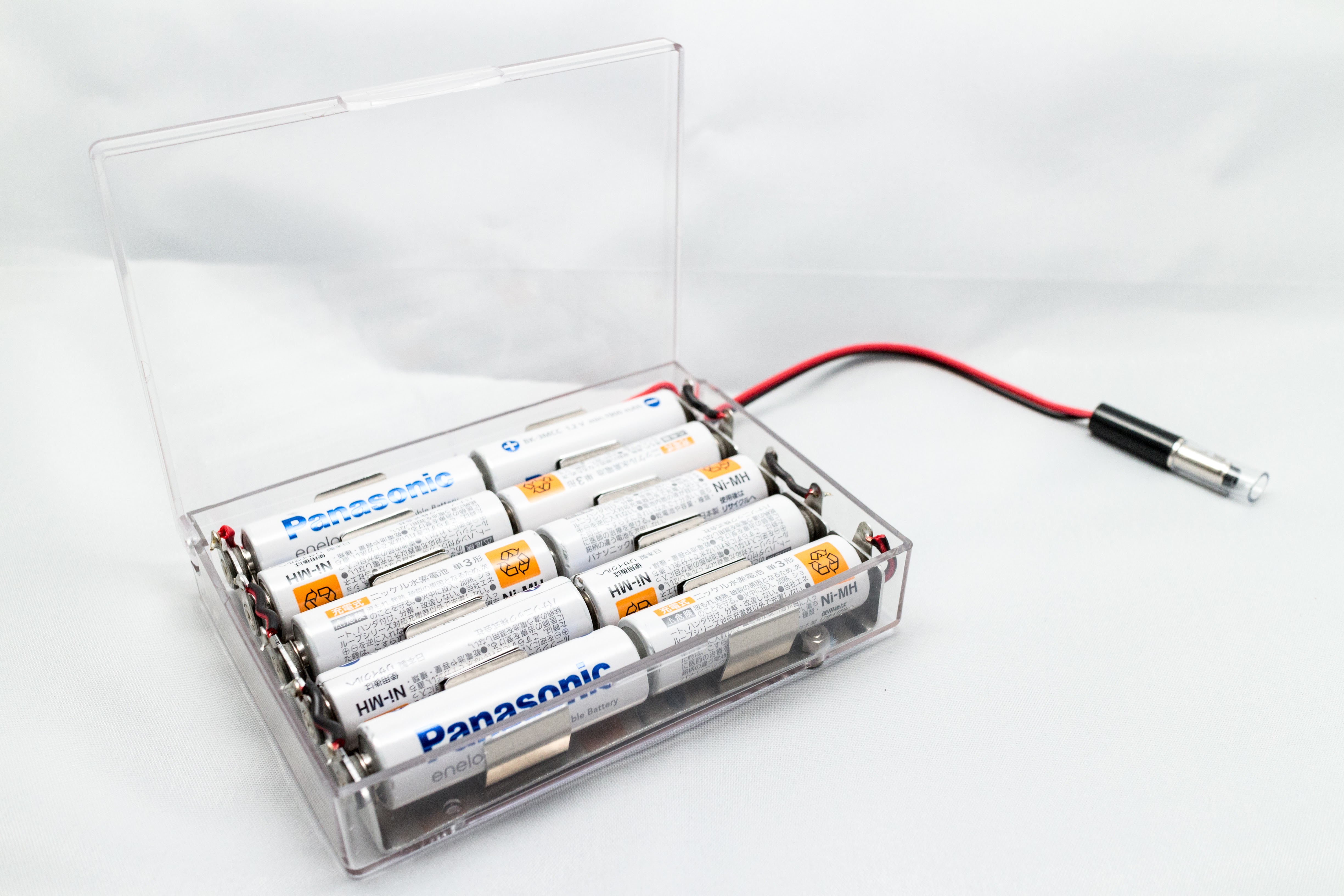

5V モバイルバッテリーの並列接続をしたい。

普通に生きていると、5V 2A の出力を複数(4つ)合成して、5V 8A をとりだし、12V に昇圧したくなることがあると思う。

DC/DC コンバータの並列接続

モバイルバッテリーの出力は DC/DC コンバータになっている (殆どは昇圧、たまに降圧のコンバータ) 。OCP (Over Current Protection 過電流保護)なども当然装備されているが、普通はスペックシートにはどういう挙動をするかは書いていない。ということで、基本的にスペックシートが保証していること(出力電圧、電流)だけに依存して、並列接続の回路をつくりたい。

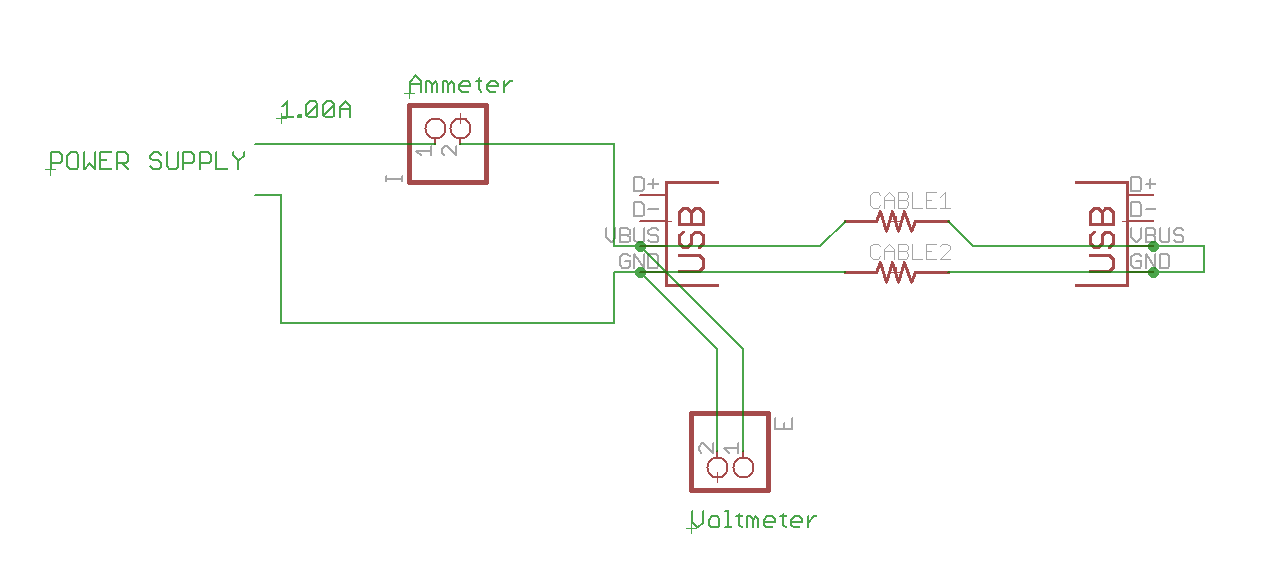

DC/DC 電源を並列接続するには、電流制限回路とダイオードが必要になる。

電源間で逆電圧がかかったりしないように、まずダイオードが必要。これにより、電流が少ない場合は、電源の中で一番電圧が高い電源から全ての電流が供給される。

ダイオードだけだと、電流量を増やしたとき、モバイルバッテリー側のOCPにひっかかり、挙動が不安定になるため、電源制限回路で最大電流を2Aまでに制限し、2A以上とろうとしたら電圧降下させることで、他のバッテリーから電流が流れるようにする。

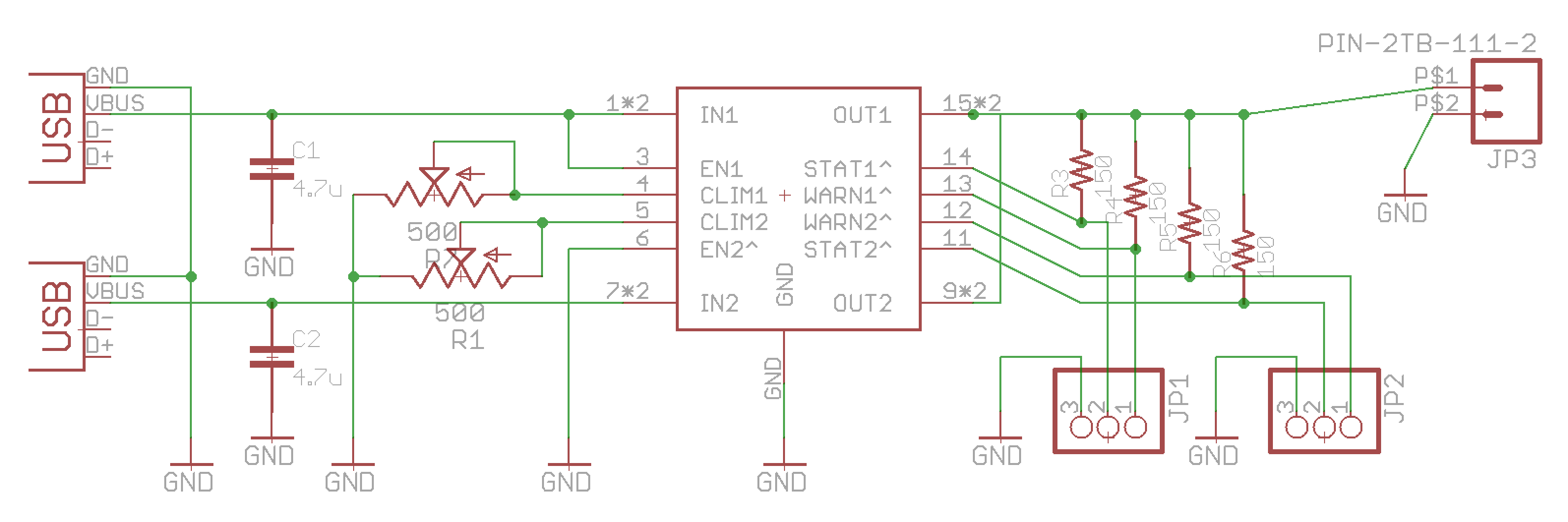

回路

ということで、電流制限しつつダイオードをつけたくていろいろ調べた結果、LTC4415 というICがあり、まさにこの用途に使えそうだと思った。LTC4415 は電流制限つき2回路理想ダイオード。

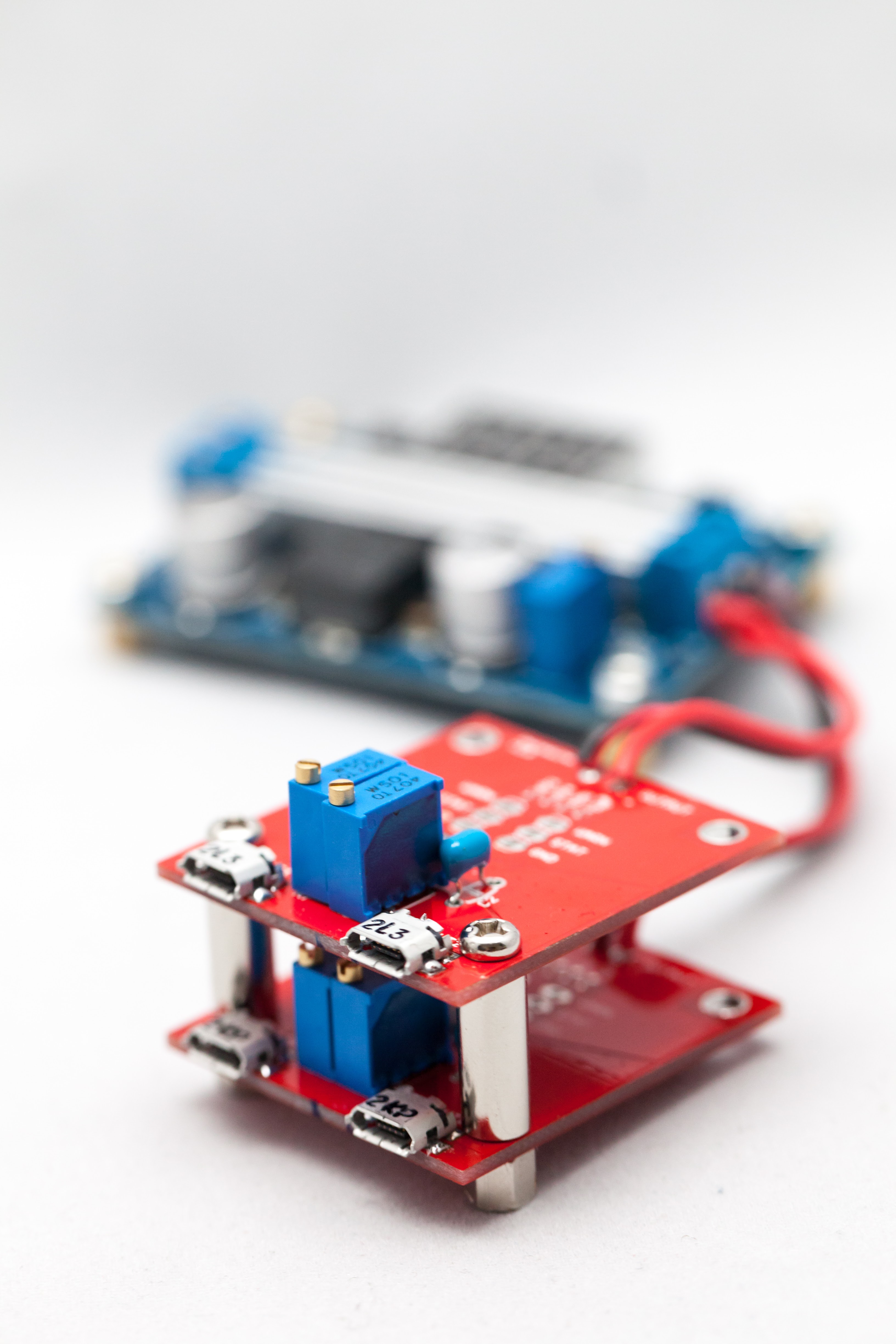

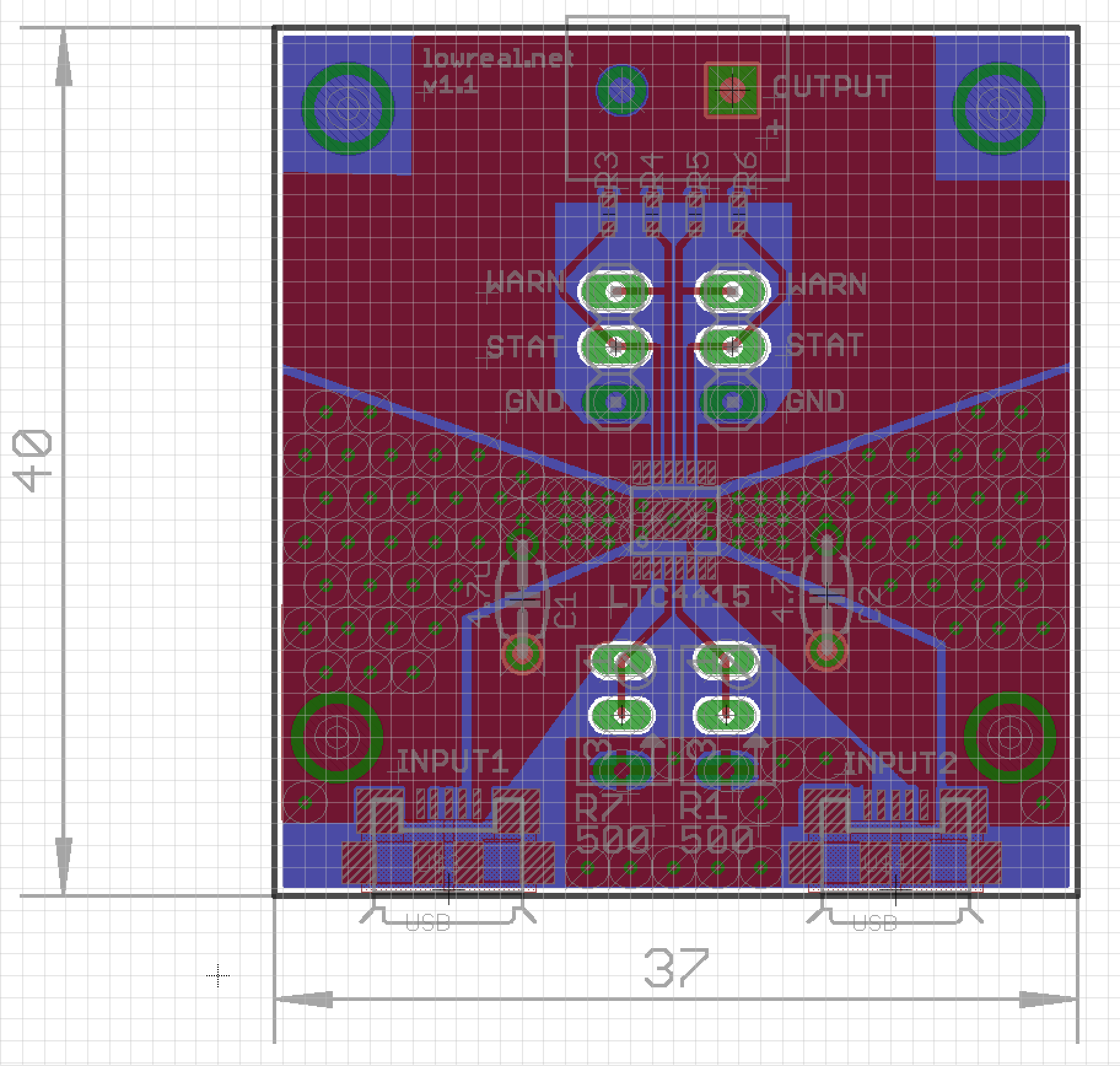

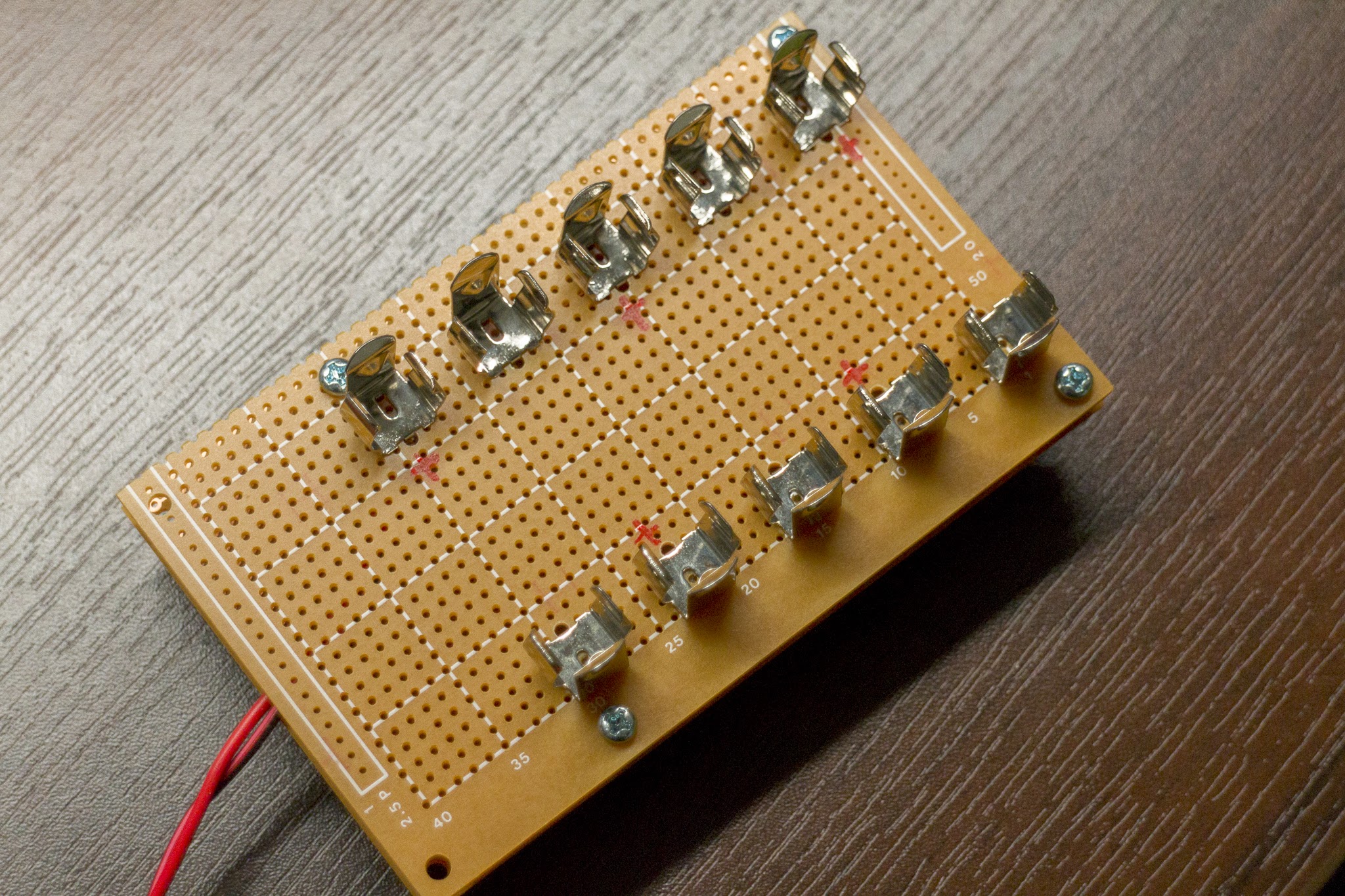

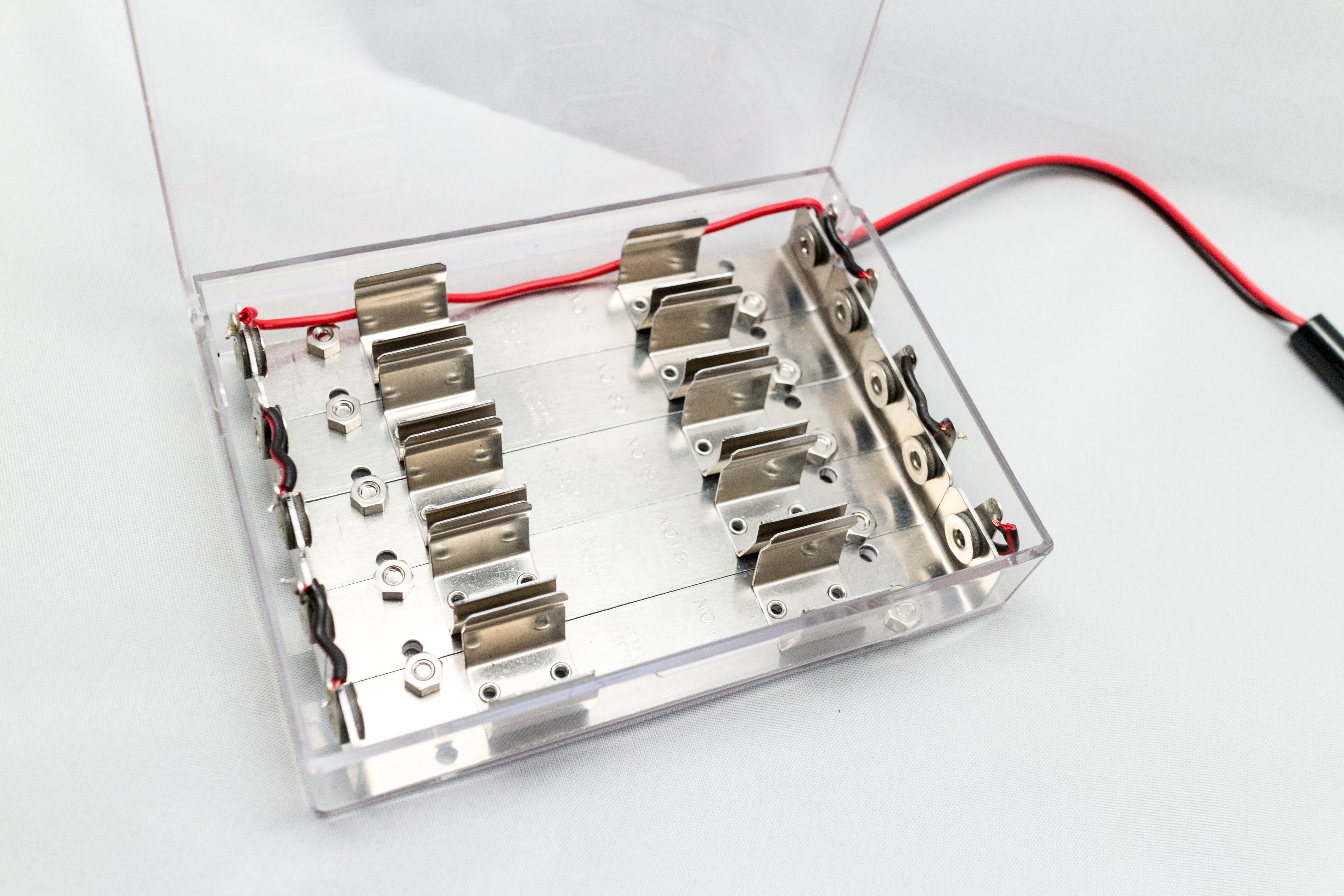

実装

LTC4415 は 16PIN MSOP + GND PAD となっており、手はんだするのが非常に難しかった。MSOPはともかく、グラウンドパッドはとてもつらい。

どうしようもないんだけど、一応以下のようにやると比較的再現性よくはんだがつけられた。

- 基板側の GND パッドにちょうどいい量のはんだを盛る

- IC を基板において位置をあわせ、1pin か 2pin ぐらいはんだ付けして仮り固定する

- 基板を裏返し、慎重に抑えつけつつ、ICのすぐ裏にはんだごてをあてる

- GNDパッドのはんだが溶けたらこてを離す (勘)

しかし、こんなことするよりホットプレートとシリンジクリームはんだで手動リフローしたほうが結果はいいと思う。

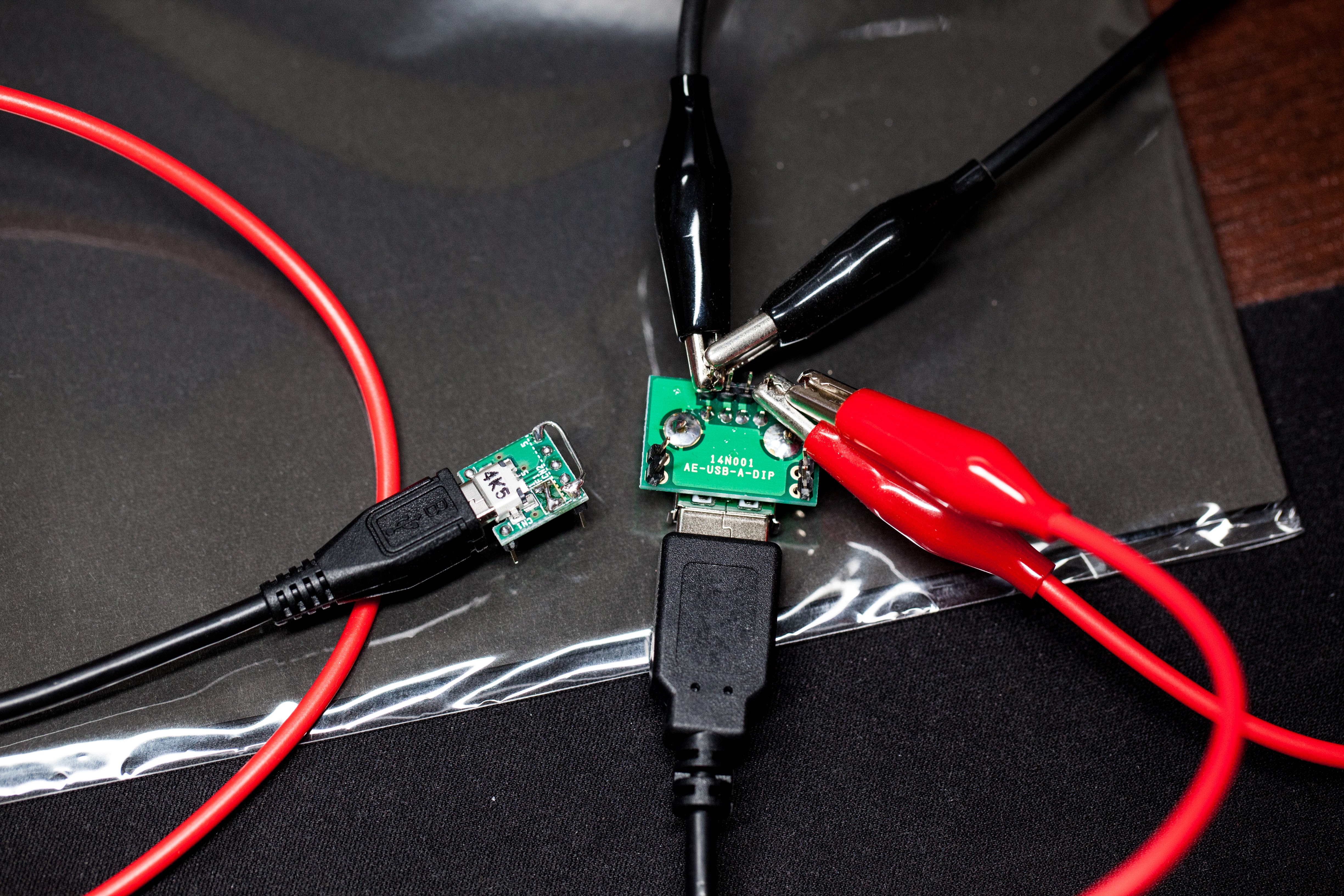

結果

思ったよりも大きい電流をとろうとしたときの電圧降下が大きく、6A ぐらいで 4.5V 付近まで下がってしまうことがわかった。こうなると後段にいれる 5V -> 12V の DC/DC コンバータの入力電圧を下回ってしまい、出力そのものがでなくなる。

電流制限による電圧降下による合成は、最も低い電圧の電源電圧によって最大電圧が制限されるため、1台でも弱い電源があって電圧降下すると、出力電圧に直接響いてくる(電流制限回路での電圧降下は全て損失になり発熱もする)。

これは電源そのものの弱さ (内部抵抗の高さ) だけではなく、コネクタの接触抵抗とか、ケーブルの善し悪し全てを含んで最悪の場合の電圧が出力されることになるので、たくさん合成するのは結構厳しい。印象としては近しい電圧の2つまでならこの方法でいけるかな程度。

結局、これでうまくいくなら簡単でいいなと思っていたが、12V 2A ぐらいまではギリギリとれる程度で、あんまり満足いく結果ではない。

ほかの方法も検討したい。

上記以外の検討事項だったもの

モバイルバッテリーは 50mA 以下の電流が続くと「充電終了」と判断して出力が落ちたりするため、基本的には常時 50mA 程度流す設計が必要になる。

この例のようにダイオードORの場合、電圧が低いバッテリーからは殆ど電流が流れてこないため、時間が経過するとパワーオフになって、必要なときに電流がとれなくなると思われる。

いろいろ解決方法はあると思うのでとりあえず無視していた。