✖

アリとの戦い

今年もやってきたアリの侵入との戦い。ひとまず一定の効果にいたったので記す。

穴という穴を塞ぐ

結局、アリが侵入する場所をつきとめて対策するのが根本的対策になる。しかし難易度が高い。アリメツを室内に置きつつおびきよせたアリの経路を辿って、複数の侵入経路を潰していった。

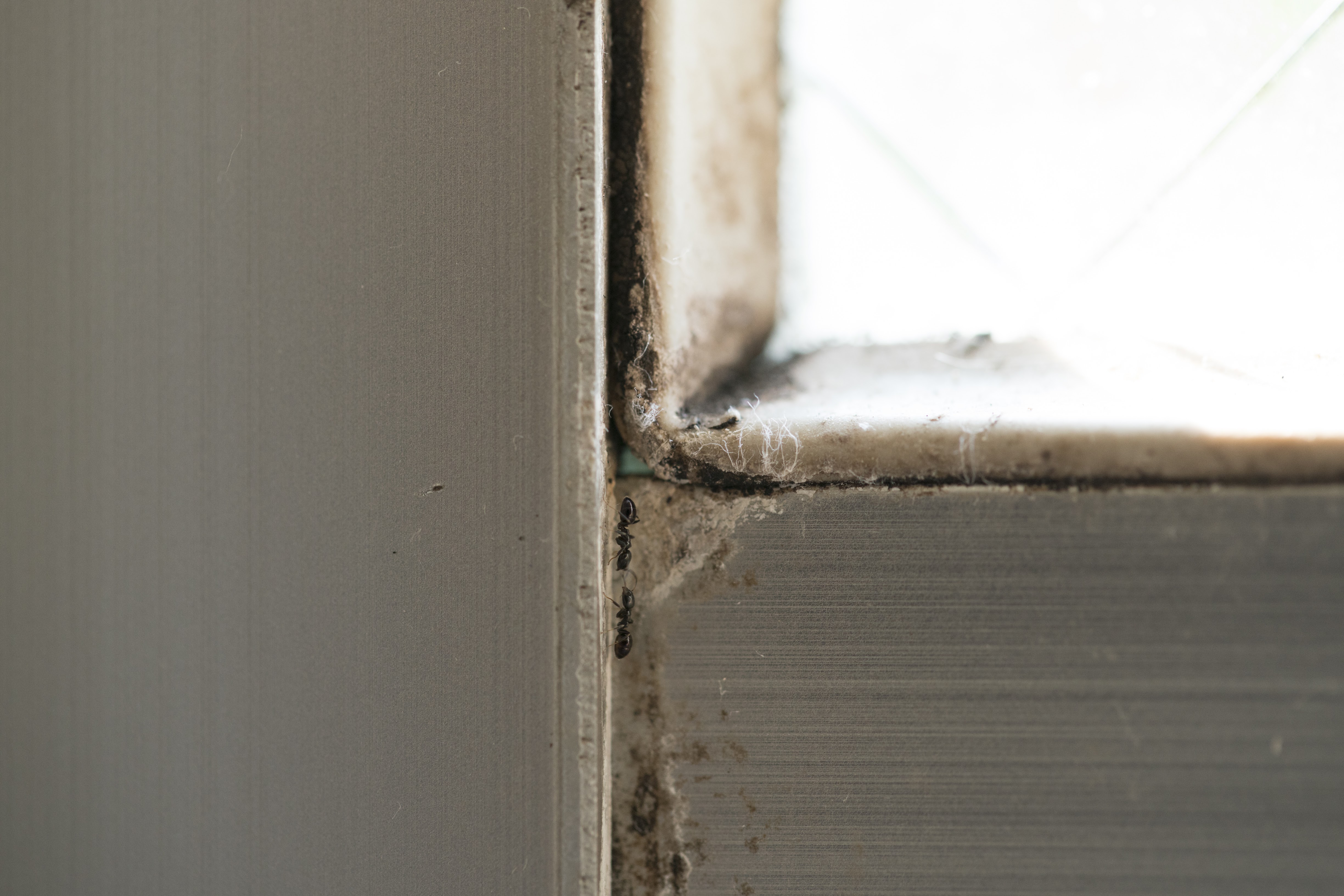

このように窓ガラスのゴムシーリングに隙間ができていてアリの侵入口になっていたりする。

また、アルミサッシの施工精度が悪いせいですきまができており、これらもアリの侵入口になっていた。写真は埋めたあと。

これらをとにかくパテで埋めた。使ったのは「非硬化性ガラスパテ」という油ねんどみたいなやつ。500g 使うきることはまずないが、非硬化性なら1年経過しても固まらず使えるので、隙間を新しく見つけても安心。

薬剤

アリメツ 55g cho45

このあたりを使った。アリメツは扱いがむずかしく、食いついてくれないことがある。カツオブシを混ぜるといいらしいが常備しておらず単体でつかった。

アリアトールはまだ使ってない。使う前に穴を塞ぐ方法でほぼ解決をみてしまった。

✖

異様にポジティブな人どういう世界観なのかまったくわからない

デジカメRAWファイルのサイドカーJPEGファイルを削除する Lightroom プラグイン

WIFI転送のためαシリーズで撮影するときは RAW+JPEG にしています。

RAW+JPEG で撮った写真を Lightroom でメモリーカードからコピーしてくるとき、JPEG ファイルも同時にコピーされてきてしまいます。しかし RAW があれば JPEG は基本的に再現可能といえるわけですから、もはやとっておく意味はなく、ディスクの無駄づかいということになります。1枚あたり10MB超であることも珍しくはないので、無視できるほどではないなと思います。

理想的にはこの挙動をやめてRAWだけをコピーできれば、取り込み時間短縮にもなって嬉しいわけですが、現状の Lightroom ではできないようです。

Lightroom プラグインにしてみた

Lightroom プラグインあまりおもしろくないのでやる気が沸かなかったのですが、せっかくなので書いてみました。既に機能的にありそうですけどないんですかね……

- 対象ファイルを探す (キャンセル付きモーダルプログレス)

- 確認

- 実際の削除 (バックグランドプログレス・左上にでるやつ)

JS で非同期に慣れていれば、Lua は実質的に JS とほぼ一緒なので考えかたは難しくない気がします。しかしリファレンスマニュアルがあるとはいえいまいち情報が少ないのが面倒な感じです。

>

NHK技研公開

一昨年は行ったけど、去年は行かなかった気がする。2回目。8K 関連 (記録・伝送・編集・表示など) が放送の軸で一通り展示されてるのが面白ポイントだと思う。

8Kフルの単板 (CMOSイメージセンサーが1枚) など。編集ブース?みたいのが再現展示されてておもしろかった。

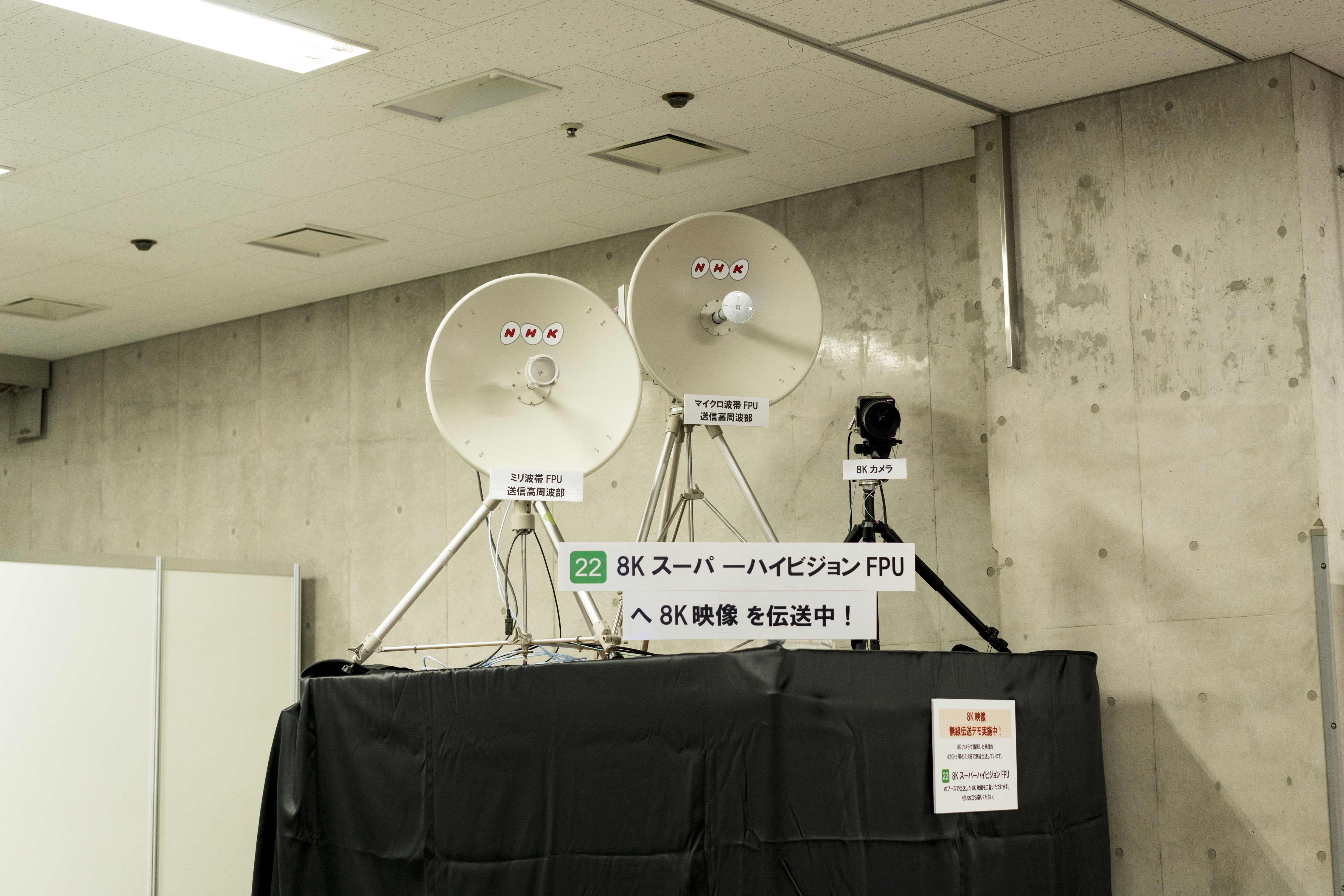

ミリ波・マイクロ波の生放送用中継システム (パラボラのやつ)。カメラから映像まで、展示のものだと3秒ぐらいの遅延だった。雨の日だと伝送距離が著しく落ちるみたいで厳しそう。

ところで「マイクロ波帯(6/6.4/7/10/10.5/13GHz帯)」「ミリ波帯(42/55GHz帯)」という表現、ややこしい。並べるとマイクロ波のほうが波長が短い感じがするが、ミリ波のほうが短い。この場合の「マイクロ波」は単位のことではなくて相対的に短いということをいっていて、波長 1m 〜 0.1mm までひっくるめた表現らしい。つまり「マイクロ波」には「ミリ波」が含まれる。

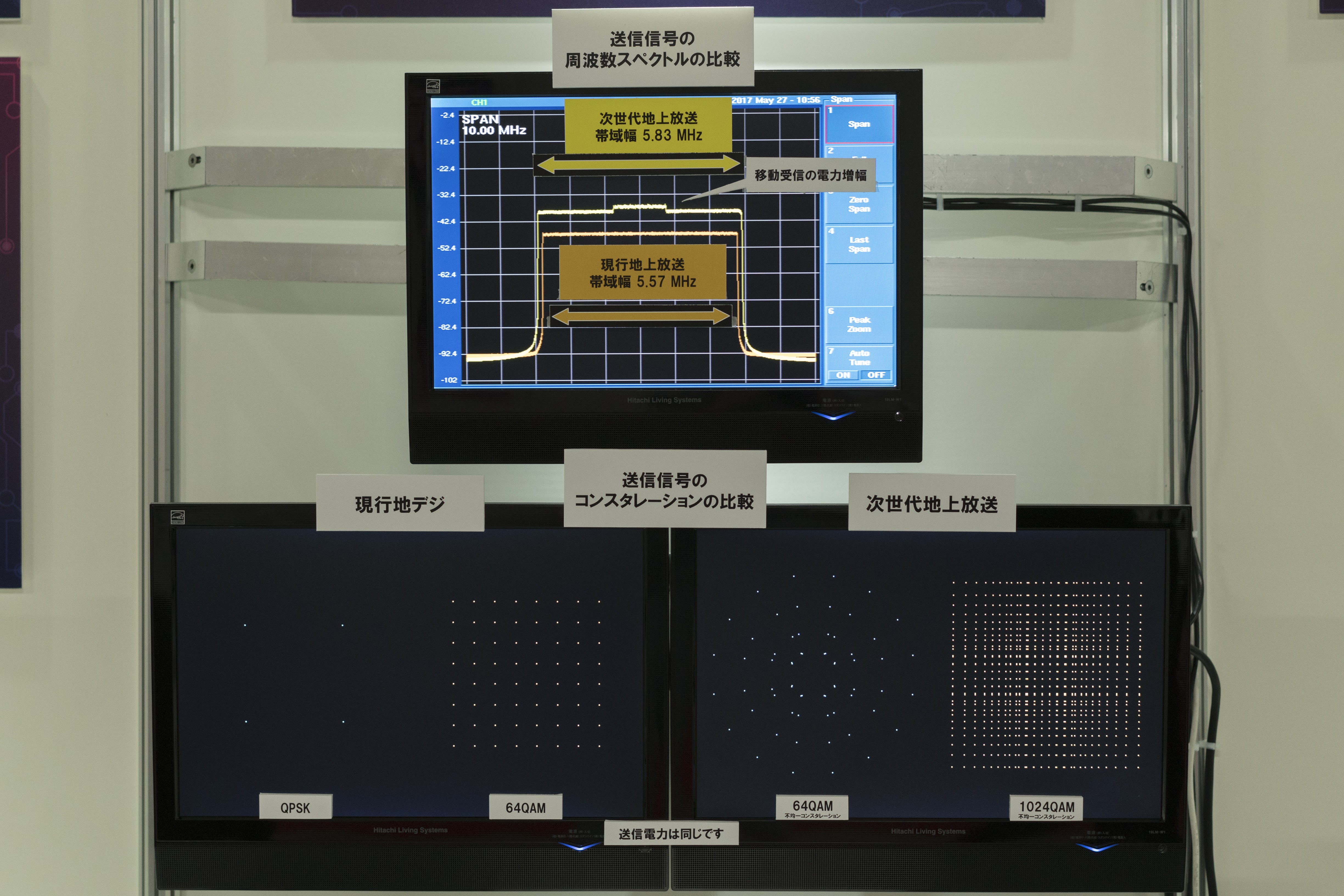

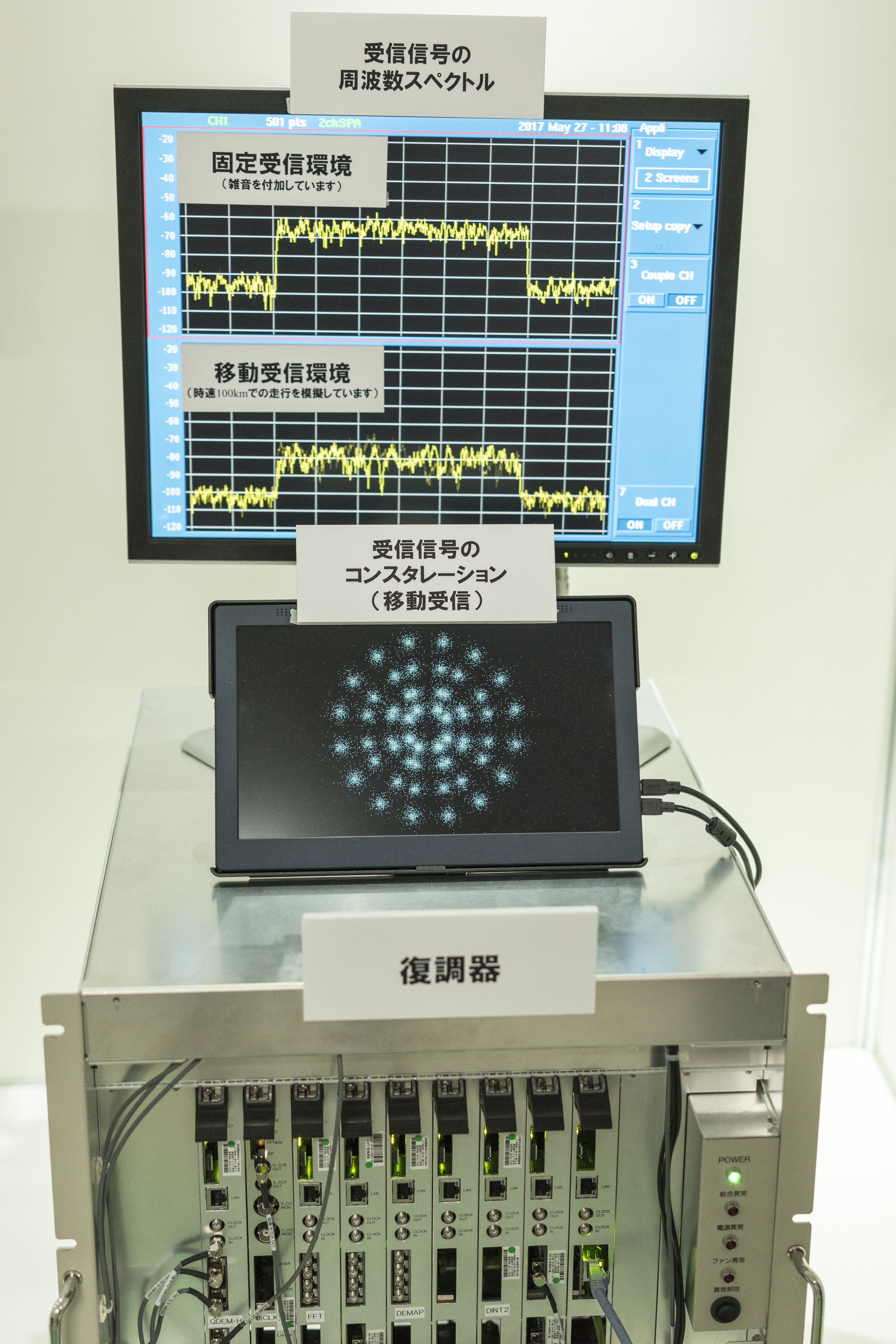

下2つは8K地上波放送の電波。2偏波同時受信なので既存のアンテナは使えない (と思う)。新しい圧縮技術や高度な誤り訂正が入ってるのがおもしろい。あと移動体向けに「通信補完」といって電波が弱いときはインターネット経由で放送を補完する方法がおもしろかった。「放送」としては通信補完したら負けなのでは??となんとなく思ってしまったが、実利を考えたら当然やったほうがいいよなという。

映像8K 出力、音声 22.2ch のコンパクトPC。映像は DisplayPort → HDMI 変換を4つ使って接続していた。

あと写真はないけど、画面の大きさと好まれる撮影画角に関する展示が面白かった。

ref.

✖

✖

Lightroom 写真の保存位置の変更

- 既存のものを新しい場所にコピー

- Lightroom 上で「フォルダの場所を更新」

- 読みこみダイアログでコピーする場所を新しい場所に

- Time Machine のバックアップ元として新しい場所を追加する

I-O DATA HDD 外付けハードディスク 4TB USB3.0/テレビ録画/パソコン/家電対応 日本製 HDC-LA4.0 cho45

オルレイヤ・グランディフローラ

「ホワイトレースフラワー」には似た形の2つ以上の種があるらしい。Ammi majus・Ammi visnaga (この2つはよく似ている) と Orlaya grandiflora で、写真はたぶん Orlaya grandiflora 。

英語で「White lace flower」で検索すると Orlaya grandiflora だけが出てくるが、日本語で「ホワイトレースフラワー」と検索すると Ammi 系と Orlaya grandiflora が混ざって出てくる。

国内だと「オルレヤ・ホワイトレース」と書いて Orlaya grandiflora のほうを明示してることがあるっぽい。

複数デバイス時のロケーション履歴

同一アカウントでログインしているタブレットを家に置いたまま家を出たりすると、ロケーション履歴が乱れてしまう。ロケーション履歴は複数台ログインして記録している場合、それらが合算された履歴になるため。

この場合、本当に常時持ち歩くデバイスのロケーション履歴だけを有効にしたくなる。具体的には以下のヘルプに書いてある。

https://support.google.com/accounts/answer/3118687?hl=ja

ログインしているどのデバイスでもいいので、ロケーション履歴の設定を辿れば、その時点でログインしているすべてのデバイスごとに有効/無効を切り替えられる。

HTML要素が見える範囲にあるかの判定

HTML上のある要素が見える範囲にあるかを JavaScript で判定したい。なんか1発で判定できるメソッドがあった気がしたが見つからなかったので、以下のようになった。

/**

* element の一部でも見える位置にあるか

* margin が指定された場合、その分上下左右にビューポートを拡大(または負の場合は縮小)しているとみなして判定する

*/

function isInViewport (e, margin) {

const rect = e.getBoundingClientRect();

if (!margin) margin = 0

return (

rect.bottom >= -margin &&

rect.right >= -margin &&

rect.top <= window.innerHeight + margin &&

rect.left <= window.innerWidth + margin

);

}

/**

* element 全体が見えているか

*/

function isWholeInViewport (e) {

const rect = e.getBoundingClientRect();

return (

rect.top >= 0 &&

rect.left >= 0 &&

rect.bottom <= window.innerHeight &&

rect.right <= window.innerWidth

);

} id:vantguarde 「なんか1発で判定できるメソッドがあった気がしたが」一発ではないかもしれないけどIntersection Observerかしら https://wicg.github.io/IntersectionObserver/

とのこと!! 書いてみるもんだ〜 ありがとうございます。

IntersectionObserver の場合はたとえば以下のように。画像をスクロールに応じて遅延ロードさせたい場合を想定

const observer = new IntersectionObserver( (entries) => {

for (let entry of entries) {

const section = entry.target;

const imgs = section.imgs || section.querySelectorAll('img');

section.imgs = imgs;

for (let img of imgs) {

if (entry.isIntersecting) {

const src = img.getAttribute('data-src');

if (img.src !== src) {

img.src = src;

}

} else {

img.removeAttribute('src');

}

}

}

}, {

rootMargin: "1000px",

threthold: 0.0

});

const sections = document.querySelectorAll('section.dir');

for (let section of sections) {

observer.observe(section);

}

水滴がついたサツキの花

最初ツツジだと思ってタイトルもそうしたが、サツキっぽいので直しました。

- ツツジが一通り終わった季節に咲いている

- オシベが5本

- 葉の毛が茶色

- 葉に光沢がある

あたりがサツキのわかりやすい特徴のようだ

西調布の神社

上石原若宮八幡神社。本殿は市指定有形文化財だからか覆いが建てられているのでほとんど見ることができない。境内の雰囲気はよかった。夕方にいったけど人がぜんぜんいなかった。

近藤勇が生まれた上石原村の鎮守ということらしいがだいぶマイナーな感じがする (そんなことない?)

金山彦神社。かつて鍛冶屋の信仰をあつめていたようだけど、正直いってよくわからない。参道が極めて狭く隣接してアパートが建っている。境内も狭くて周囲の建物で日があたらず暗い。夕方だったのもあると思うが、神聖というよりはむしろ逆の印象がある場所で、かえってギャップがあって面白かった。

社務所は隣接して立地しており、明かに誰かが住んでいる気配があった。手水のところに張り紙もあって保守はされているみたいだし、案外くる人もいるのかもしれない。

✖

知らないところへ行って宿に泊まる過程が結構ストレスで、一人で行動するときは日帰り前提になってしまう。だいたい土地勘がついた場所 (箱根とか京都とか) ならまぁまぁ気楽に泊まれるけど、ほんとに知らないところだとちゃんと宿に着けるのかが不安で気が気でなくなる。

✖

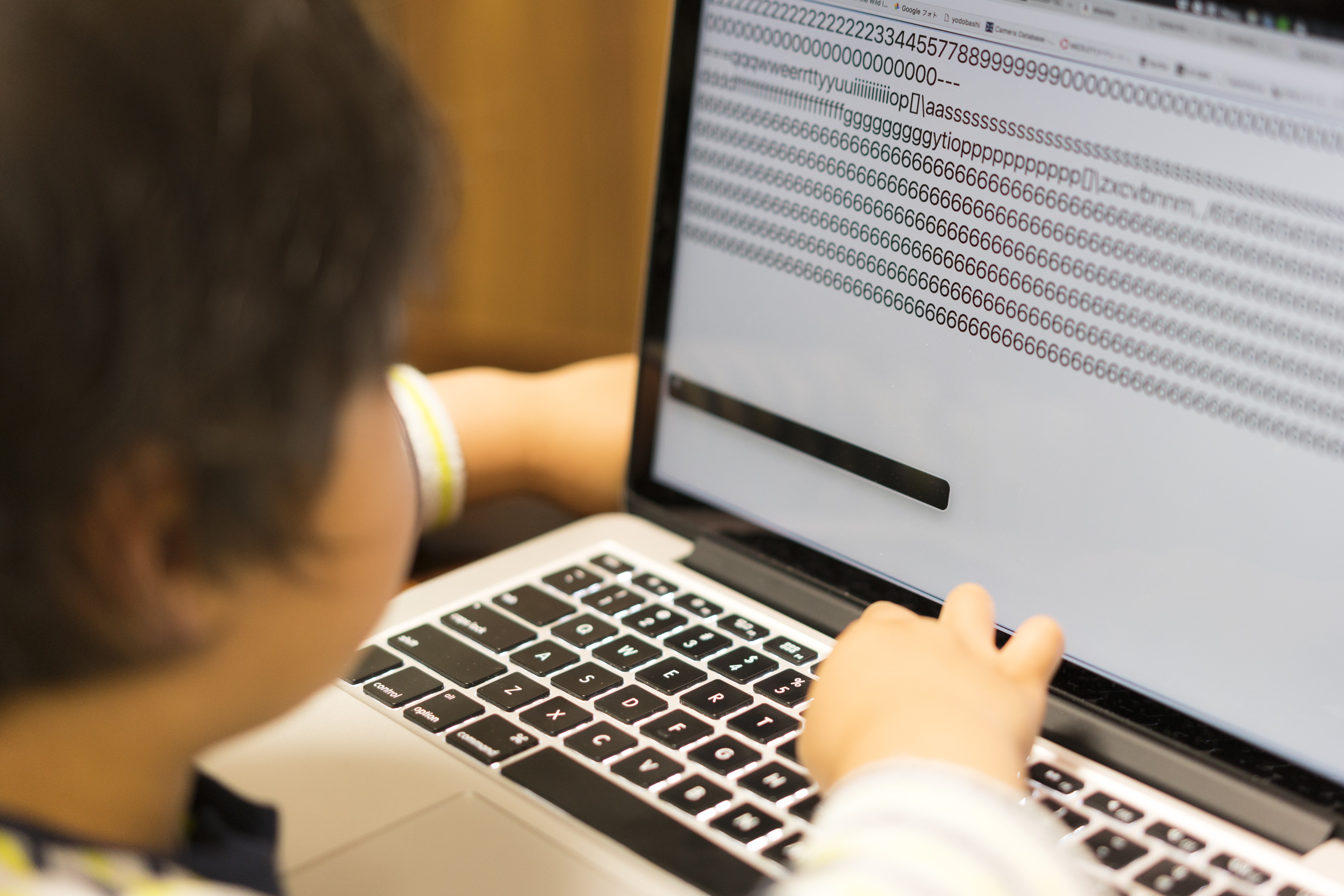

子どもがパソコン触りたいと言ったときに開くページ - 氾濫原 というのを書いたけど、実際の様子です。VoiceOver (コマンド+F5) を有効にするとキータイプのときに声が出るのでより楽しめる。

「ハチは?」といったりするとちゃんと「8」を入力できるので、1ケタの数字は認識してるっぽい。アルファベットはどう教えていいかわからない。

VoiceOver は1文字目と続けてうった2文字目の音の高さが違うとか、キーによってキーリピートしたときの挙動が違う (通常キーは押しっぱなしでも1度しか喋らないが、アポストロフィとかは押しっぱなしで喋りまくる) とかに気付く。

本題とは関係ないけどローパスレスでモアレが出るケース。

2016年夏の箱根

去年の7月に箱根に行ってたのだが、全く日記に記録がなかったので今さら覚えてることを書いておく。

これは小田急ロマンスカー。はじめて乗った。最前はとれなかったけど、一応展望席 (まぁあんまり意味ないが)

箱根彫刻の森美術館。途中から結構激しく雨が降ったので室内の遊具的アートのところでしばらく雨宿りしたりした。

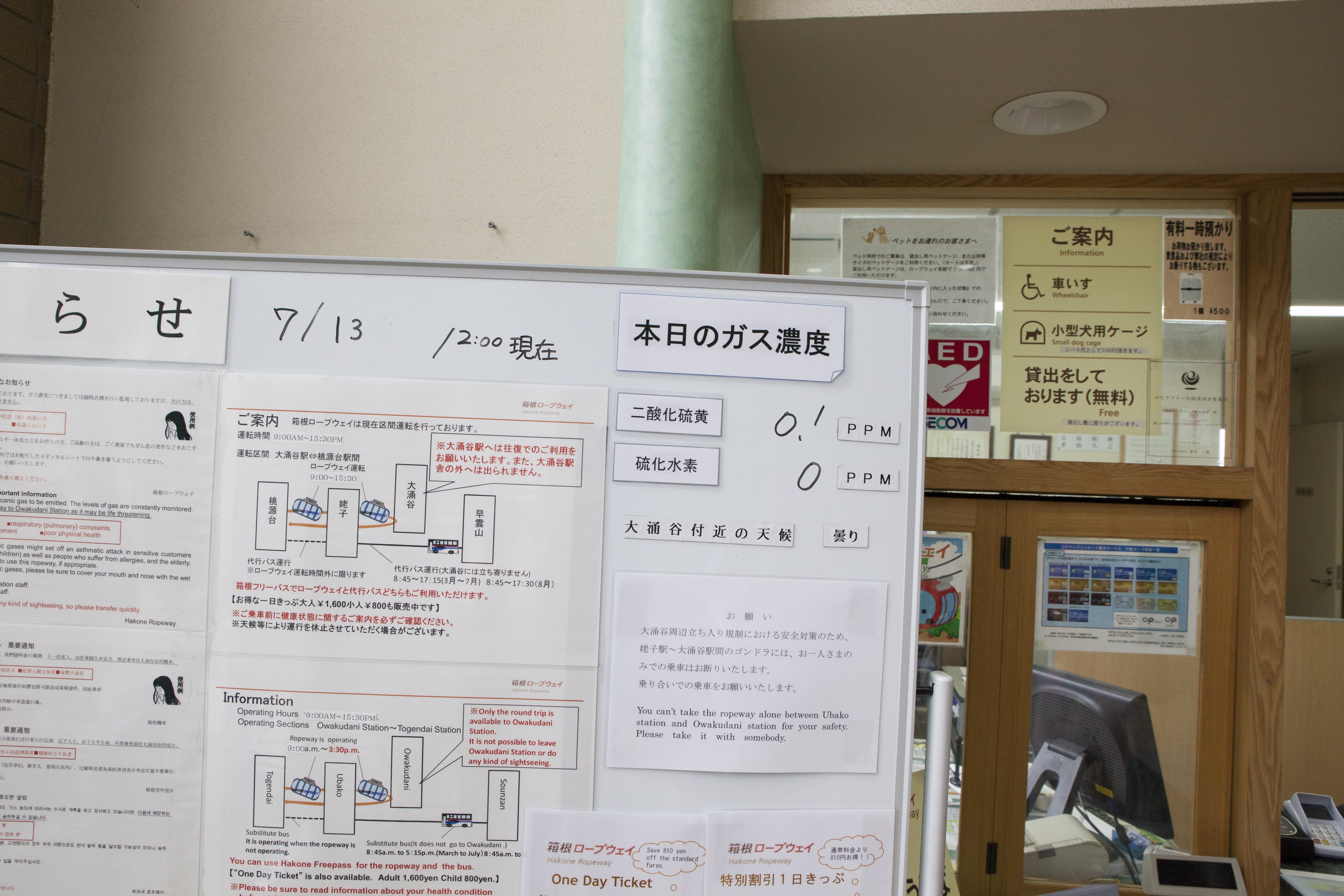

ロープウェイ。このときはまだ全線開通しておらず、大涌谷で折り返し運転の運用だった。乗るときに結構脅されて、口にあてるようのおしぼりっぽいものも渡された。しかしこの日は有毒ガスの濃度は低めだった。当然ながら人はあんまりいなかった。

大涌谷では一旦降りないといけないのだが、先にはいけないのですぐさま折り返しのロープウェイに乗る必要があった。一切外には出れず、当然外にも誰もいない。構内ではモニタリングについてのミーティングが行われてた。

移動手段としては姥子から早雲山まで代行バスがあったのだけど、通る途中、大涌谷付近はガスのせいで植物がのきなみ葉を落としていて、霧も出ていたので見るからに「地獄」という感じだった。実際火山で地獄と呼ばれるようなところで「地獄」を感じたのは初めてだったので貴重だった。

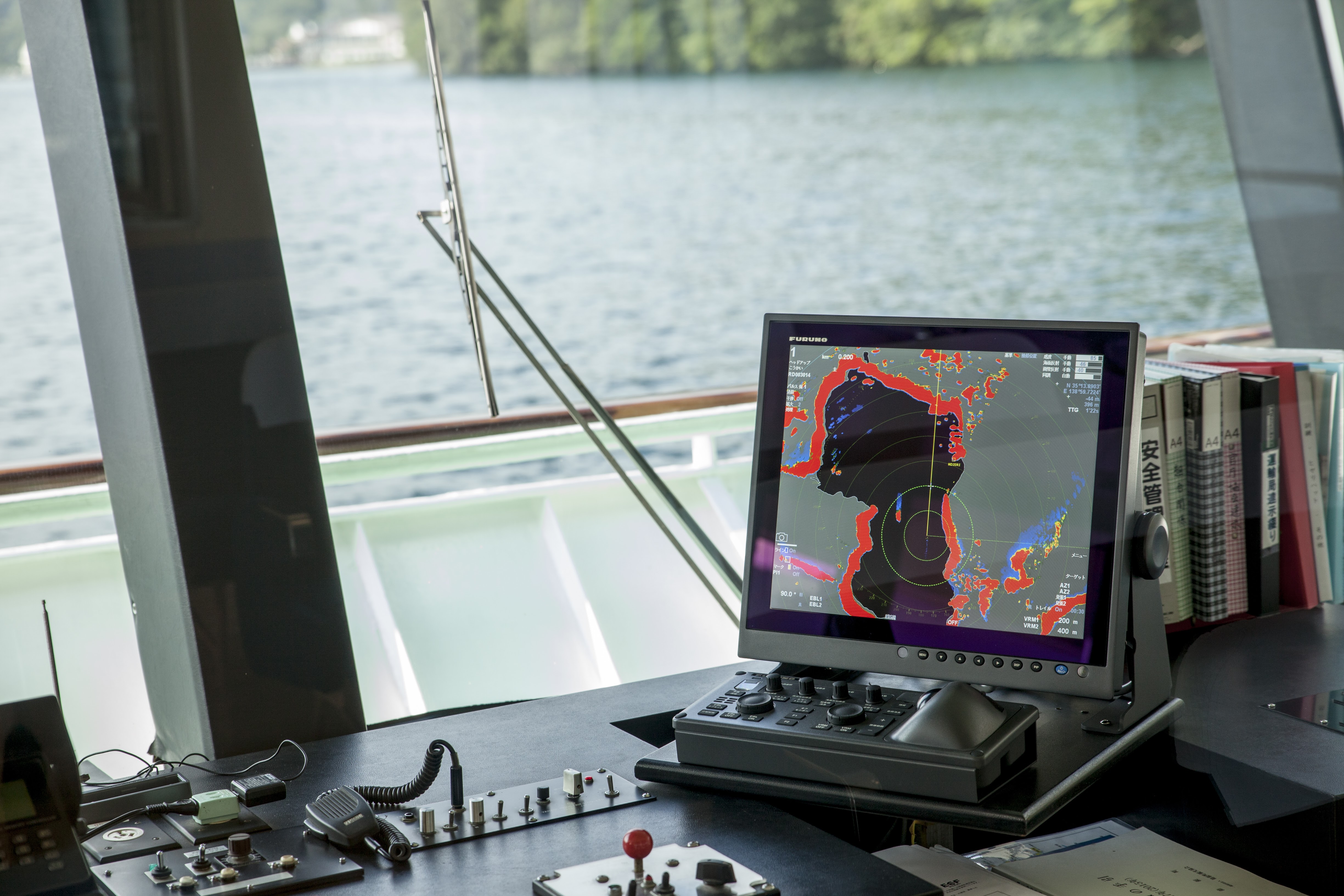

箱根駒ヶ岳にも初めていった。夕方にいったのでフェリーや宿までのバスとかの関係上長居できず、時間的に子連れだと神社までいけなそうだったので、自分だけ走って神社までいった。思ったより広いので十分時間があるときにまたいきたい。

元箱根の関所にも初めていった。高台と資料館が期待より面白かった。

生田緑地ばら苑(向ヶ丘遊園)

そこそこ早い時間にいったけど、公開開始から最初の土日ということもあってか人が多かった。前日の雨で水滴がついてたりした。

小田急向ヶ丘遊園駅からバラ苑までの間(かつてモノレールがあったところ)にもバラが咲いているので、駅から歩くほうが良い。