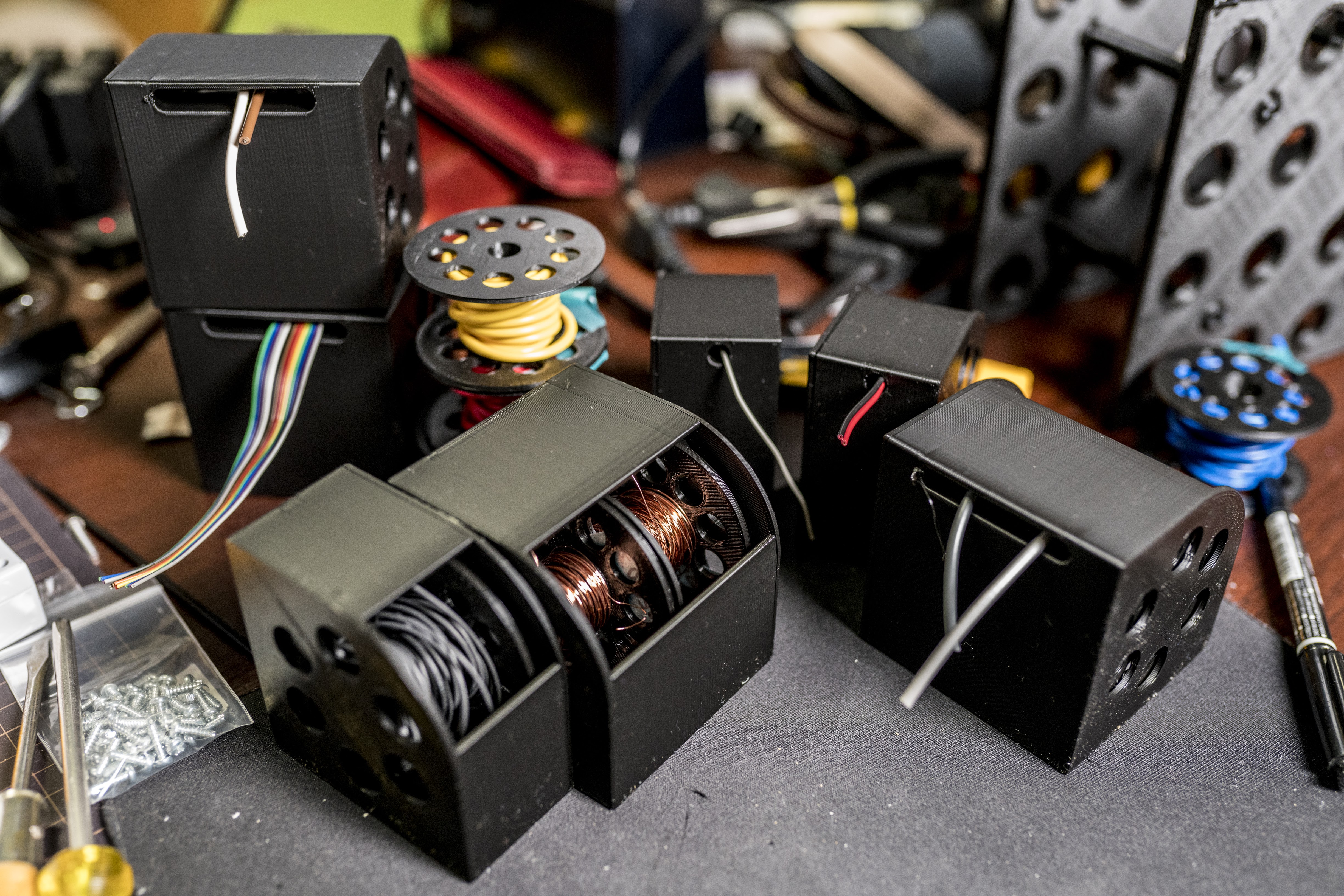

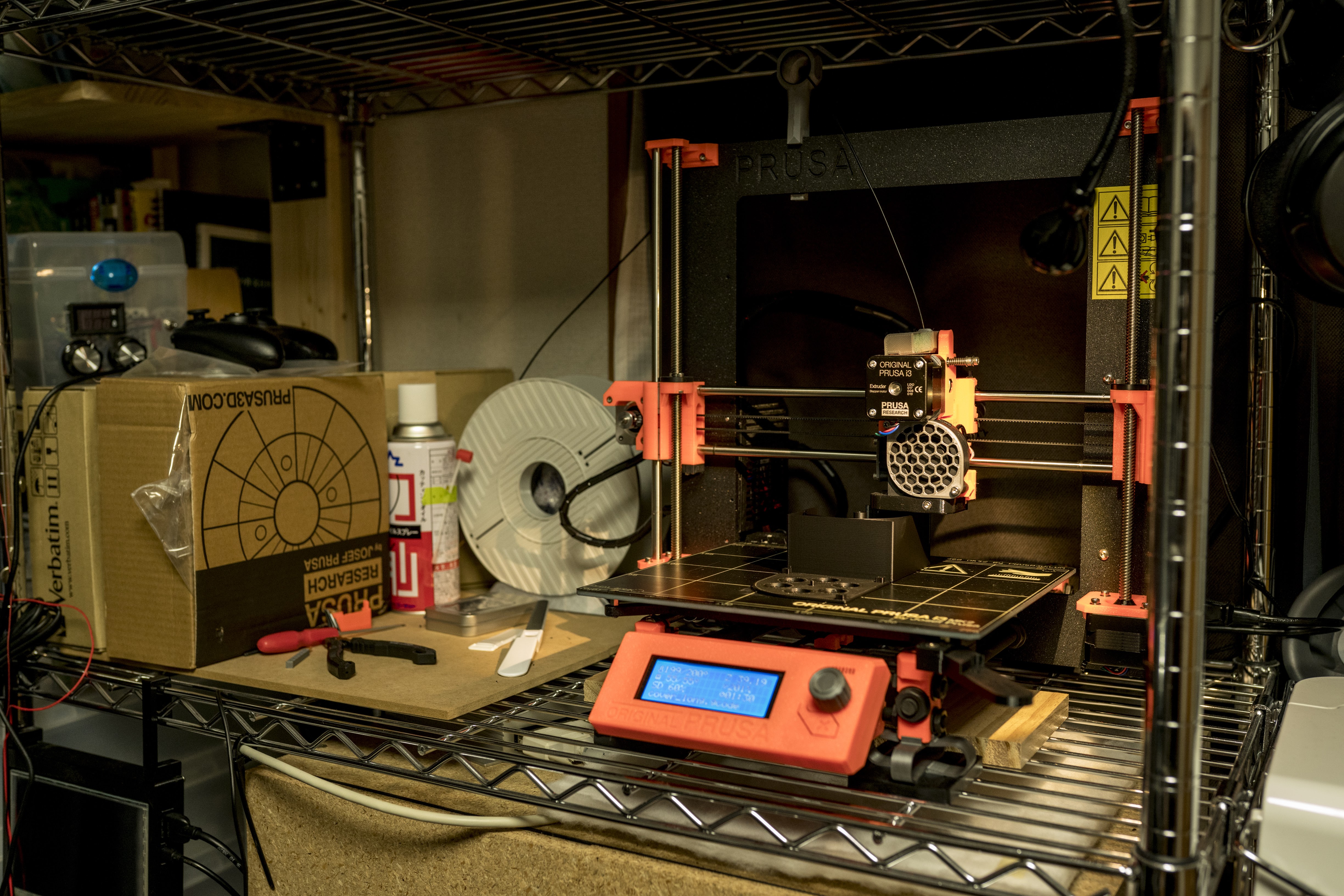

手元にいろいろごちゃごちゃ溜ってしまっているワイヤー・ケーブルをリールにまいたりする。

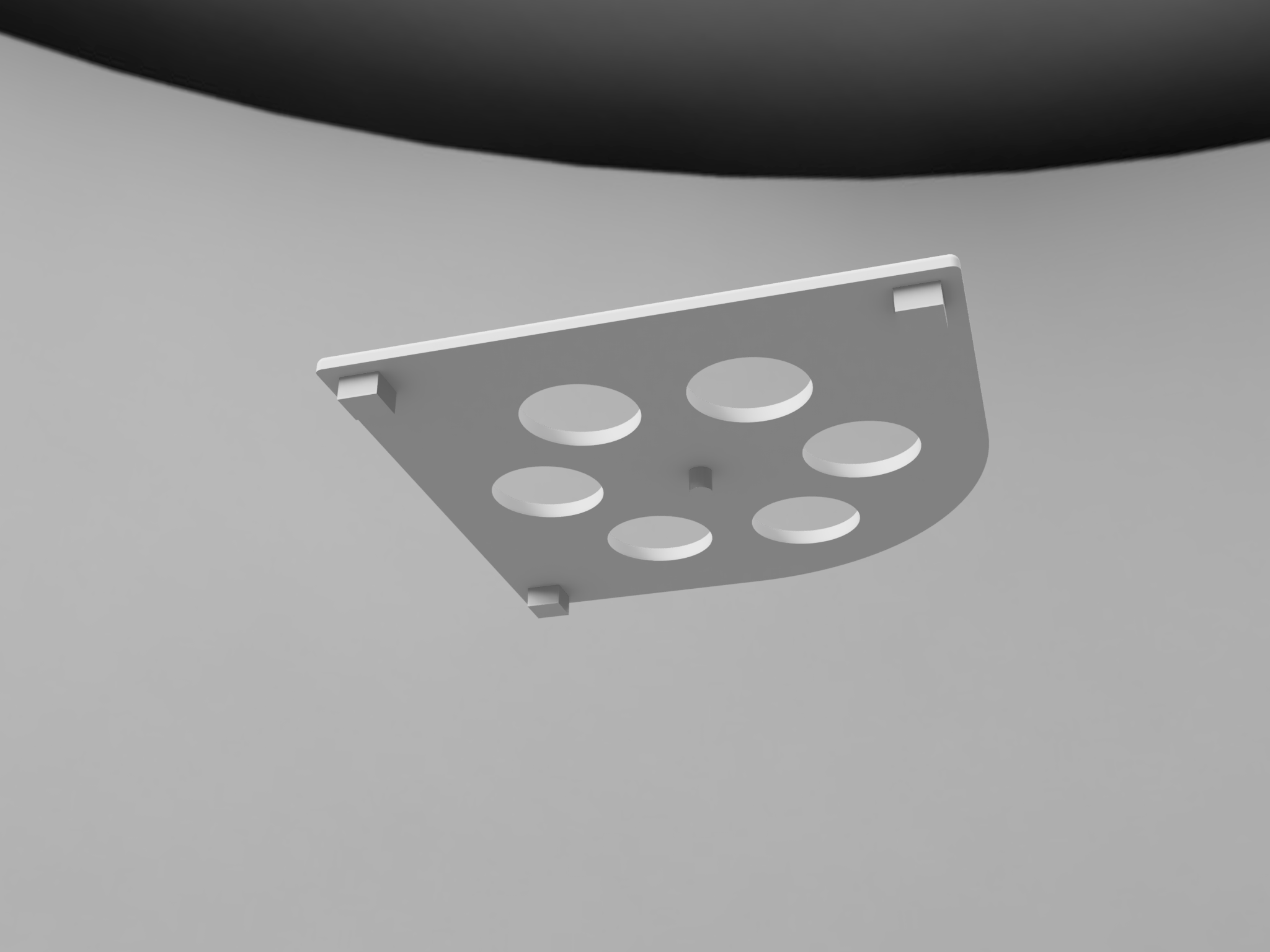

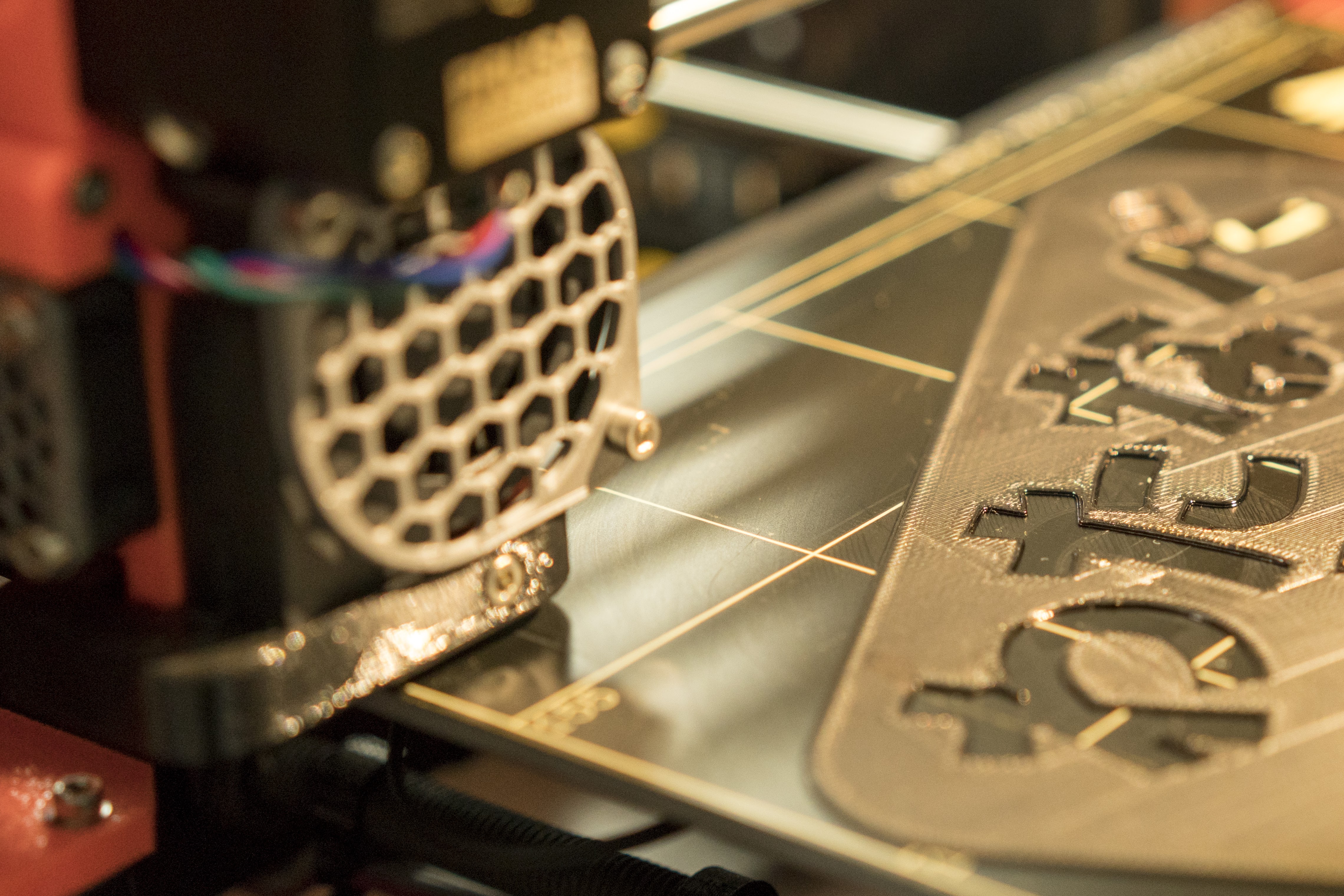

リール部分

https://www.thingiverse.com/thing:2553062 これを使わせてもらった。

OpenSCAD は普通にインストールしているので、オンラインカスタマイザは使っていない。以下のように設定して出力

whole_length = 30; //Which part would you like to render? part = "both"; //[top:Top, bottom:Bottom, both:Both] //Radius of the outer guard for the spooler big_radius = 30; //[20:80] //Thickness of the flange of the outer guard flange_thick = 2; //[1:4] //Radius of the circle cutouts on outer guard cut_radius = 5; //[0:20] //Radius of the middle cylindrical cutout small_radius = 7.5; //[2:50] //Thickness of the winding area (where the cord will be) winding_thick = whole_length - flange_thick * 2; //[5:50] //Cutouts count cutouts_count = 9; //[0:30]

これで一応出力して組むことができる。ただしちょっと小さすぎるみたいで、PLA だとハメる途中でパーツが割れてしまうことがある。割れてしまった場合ははんだごてで修正して使ってる。

それと長さだけ倍にしたものも出力した。この場合はさらに割れやすいので素材かスクリプトを変えたほうがよさそう

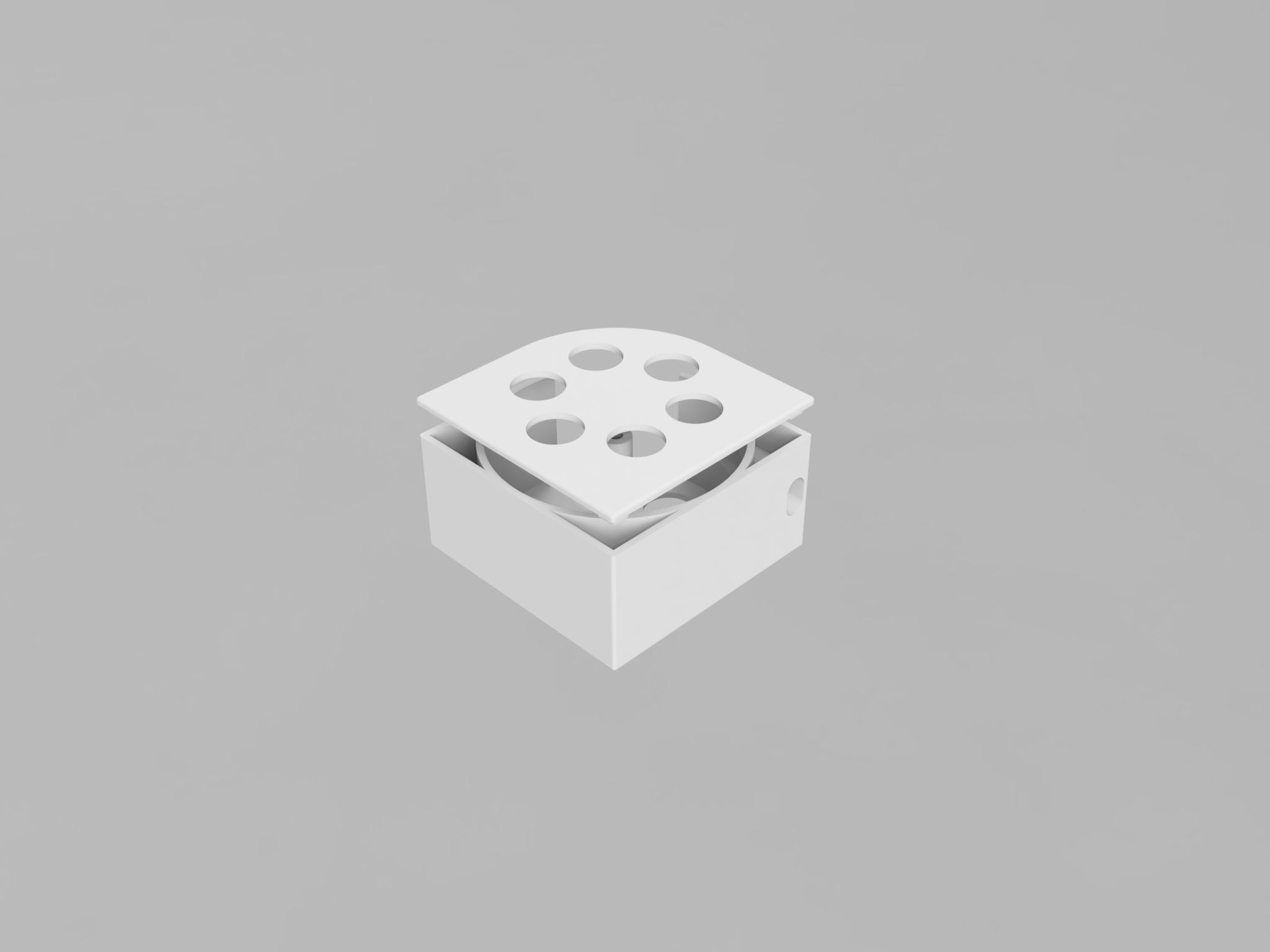

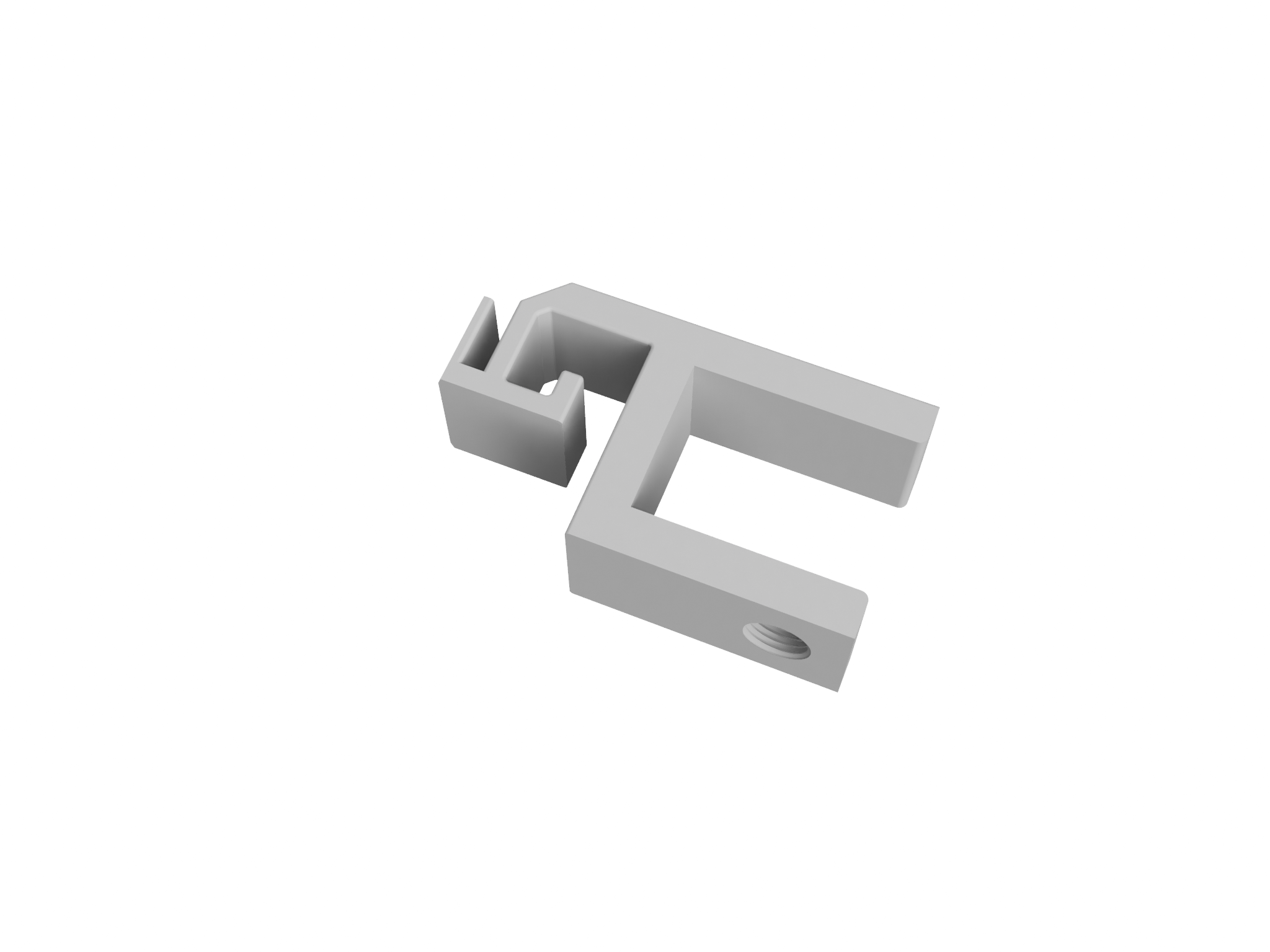

リールホルダ

クセが強いケーブルはリールに巻くだけだと緩んできてしまい、回転させながら引き出すことができない。このためリール全体を抑えこむようなホルダがあると、より便利に使える。

開口部は一度引き出してしまったワイヤを巻きなおすときや、内容量を確認するときに便利と思ってつけた。多少だがプラスチックの減量にもなる。

これは自分で Fusion360 でモデリングした。蓋はラグだけで支える軽めのスナップフィットにしてある。

部分的にパラメトリックにしてあり、倍の長さのホルダも出力してつかっている。

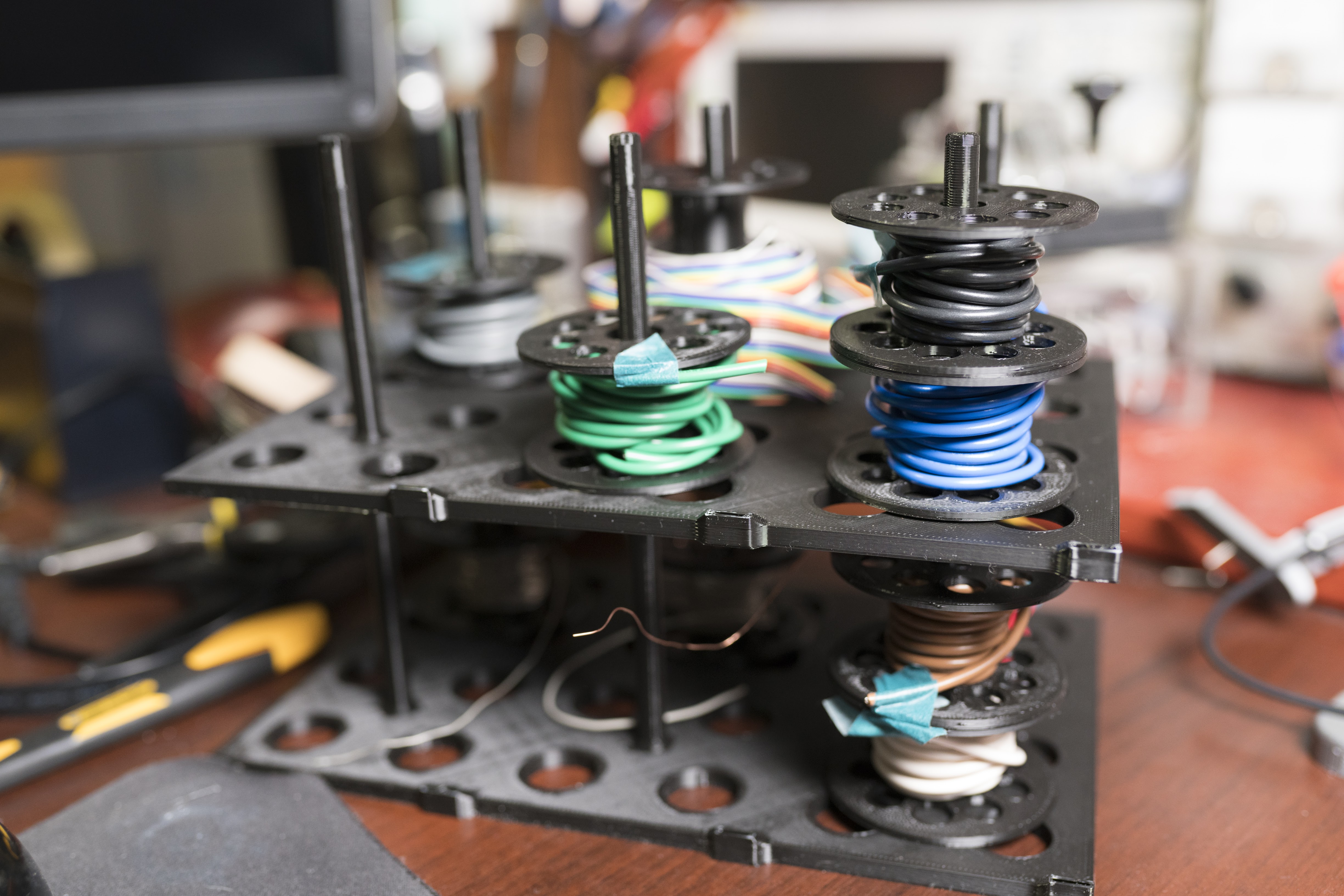

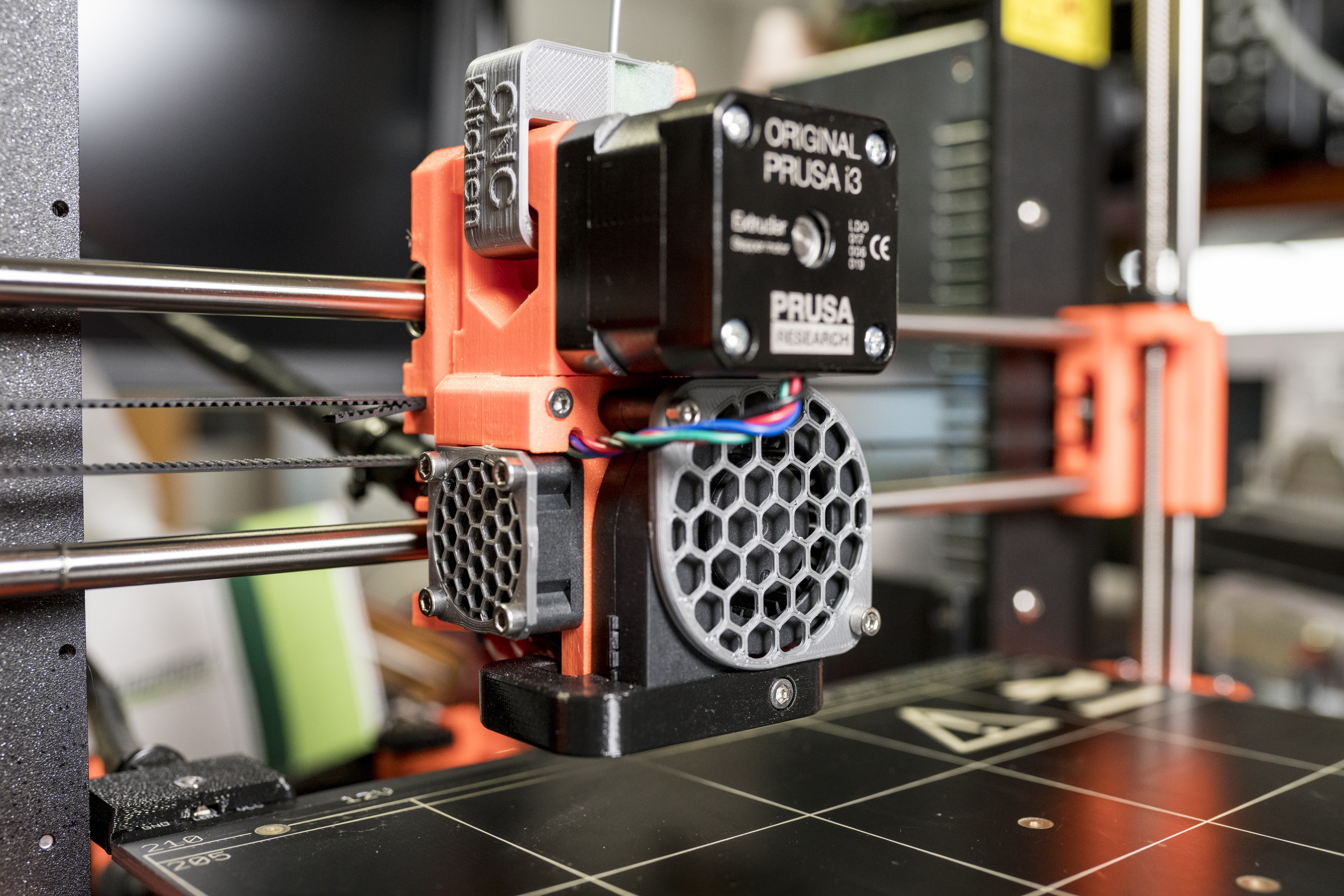

失敗作

これの前に別のタイプのリールホルダも設計して作ったのだけど失敗だった。

前述のとおり、クセがつよいワイヤは戻りが起きてリールからはみだしてしまうので、これぐらい自由だとどうにもならない。スズメッキ線とかならオープン型でもいいと思うけど、あんまり汎用性がない感じなので失敗作とした。