HS105 を買ってみた。中にリレーが入っていて Wi-Fi 経由でオン・オフできるというもの。

値段的には3000円ぐらいで買ったので、まぁこのぐらいだろうという気がする。まともな24時間タイマースイッチと同じぐらいの値段と考えると、買える値段。定価だとちょっと高いなと感じる。

アプリからのオン/オフは結構はやい。リレーの動作音 (カチ) がするので、リレーの動作音が好きな人(自分)には嬉しい。

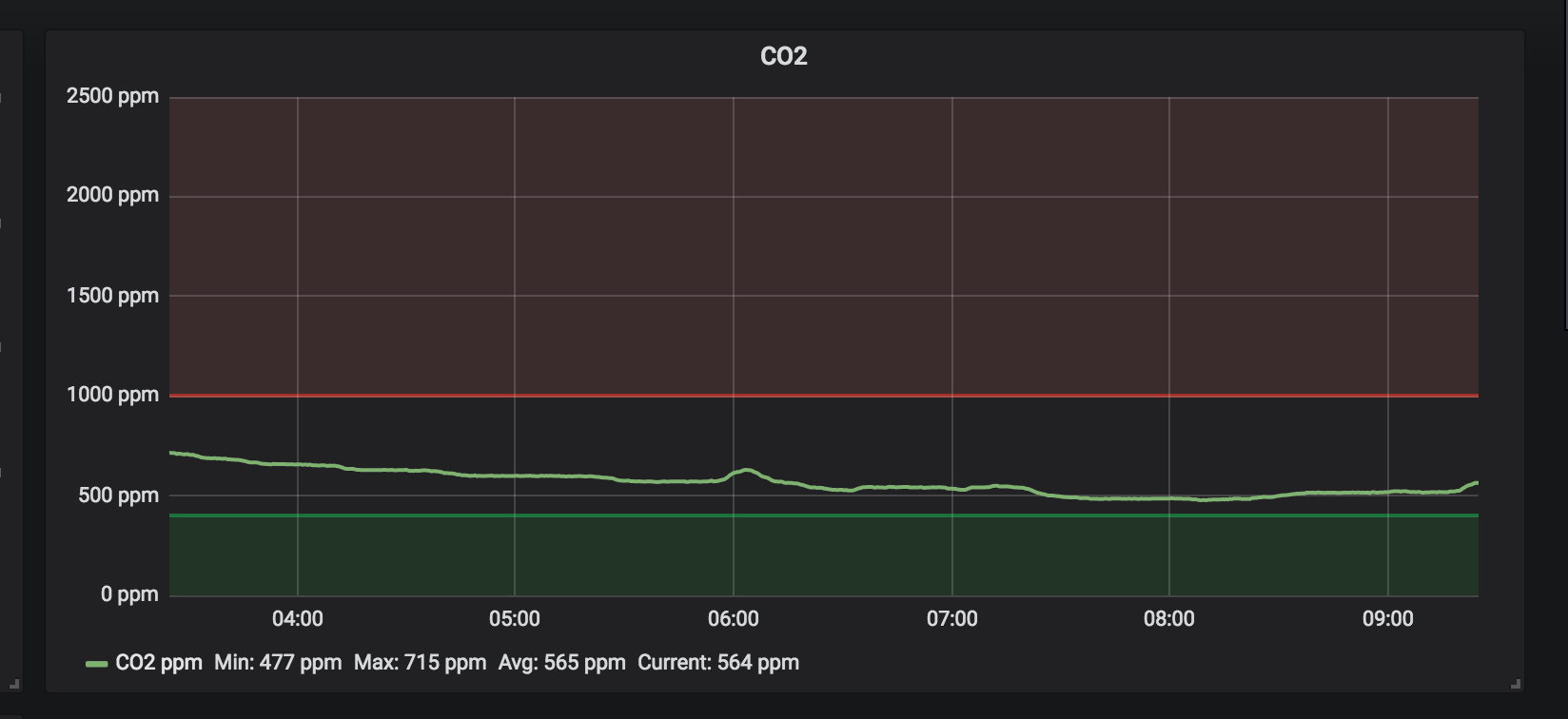

最大電流が14Aまでだけど、14A限界まで連続して使うような負荷には使わないほうが良さそう。今のところエアコンと連動させたいサーキュレータに使っている。

うちでは他に使えそうな機器があんまりないかな。冬になったらホットカーペットに使うのが便利かも。あとはいざってときに強制的に再起動したい機器につけとくと遠隔で再起動できて良いかもしれない。

Google Home から制御

デバイスは TP-Link の Kasa というアプリで設定する。このとき Kasa のアカウントを作るので覚えておく。

Google Home アプリからデバイスを追加で TP-Link Kasa を選び、Kasa アカウントでログインするとデバイスが現れる。ニックネームを適切に設定すると「OK Google、サーキュレーターつけて」とかで制御できる。

コマンドラインから制御

自力で制御する場合は GitHub - plasticrake/tplink-smarthome-api: TP-Link Smarthome WiFi API が使える。コマンドラインアプリもついてるので、以下のようにシェルから実行できる。

tplink-smarthome-api sendCommand 192.168.0.26:9999 '{"system":{"set_relay_state":{"state":0}}}'