洗濯機の故障は前回から2年ぐらい経過して2回目。

NA-VX7200L-N パナソニック ドラム式洗濯乾燥機 cho45

パナソニック(Panasonic)

★ 5.0 / 5.0

cho45

どうも洗濯したあとに洗濯機下に水が溜っているぞ? ということになって自分で調べてみたら水漏れをしていた。とりあえず販売店 (ケーズデンキ) に電話して修理の取次をしてもらった。ケーズデンキはデフォで延長保証(5万円以上なら5年)があって、まだこれの保証期間内。

ケーズデンキは、今回も特に保証書を見せろとか会員証番号を教えろとか言われなくて、電話番号を元に購入履歴をとってきて保証状態を確認していた。客からするとこれはほんと楽。そしてこれ以降はケーズデンキとのやりとりは一切ない。

で、当日中にパナソニックの修理受付からコールバックがあって翌日に予約。

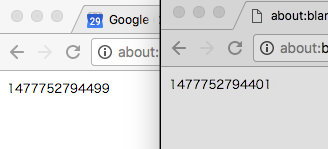

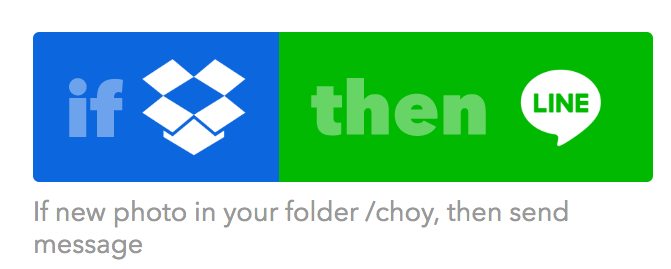

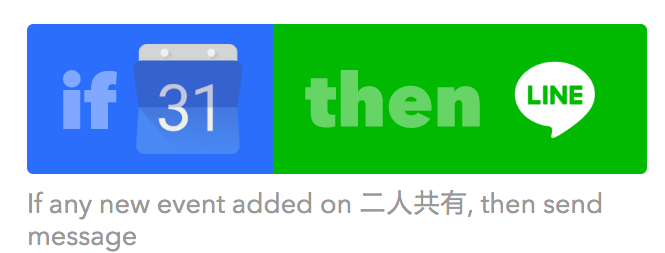

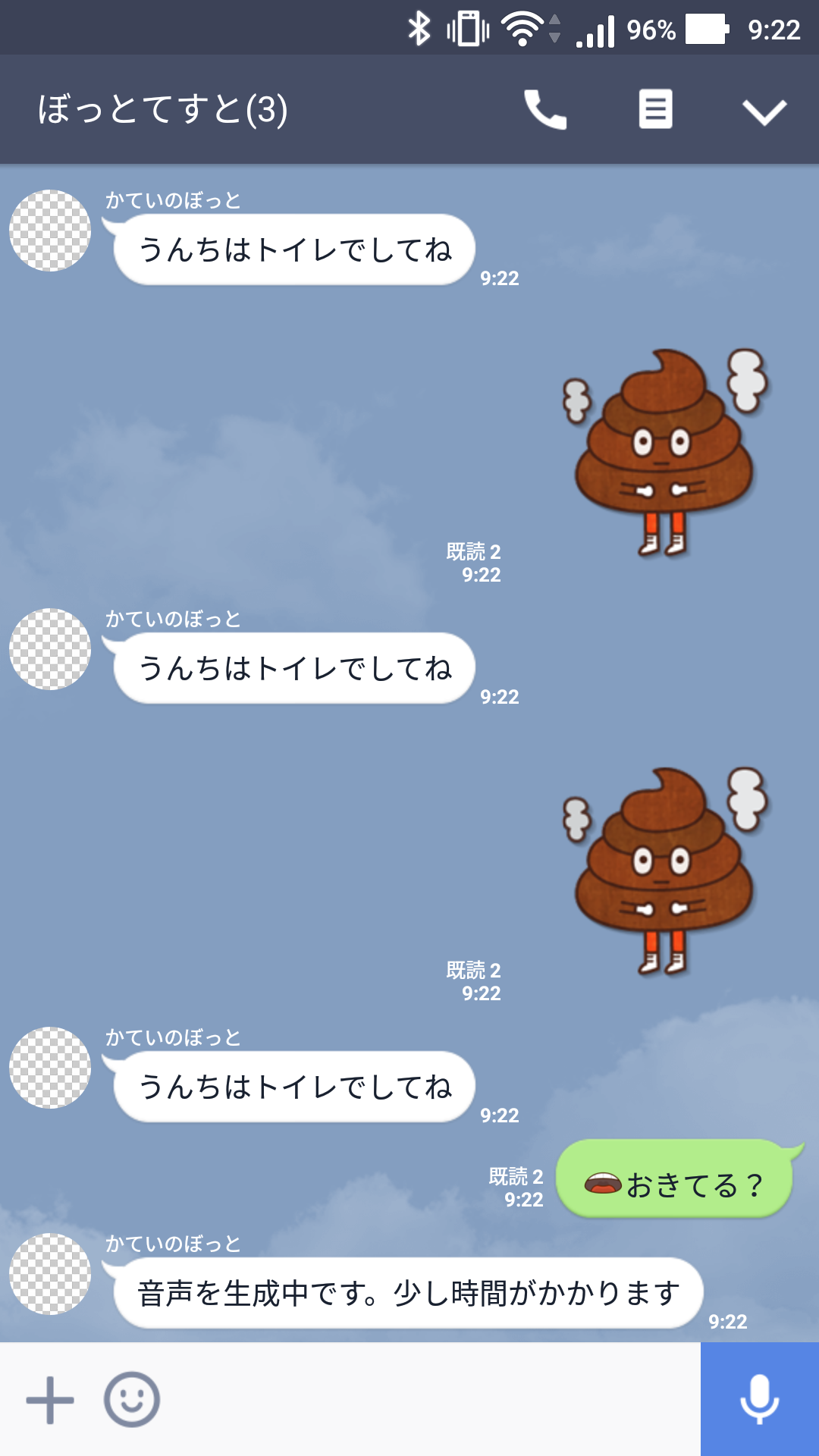

動画で撮って確認

洗濯機下はどうしても肉眼では見れないので、ケータイのカメラと防水ライト(自転車用のとても明いやつ)で、洗濯開始から撮影してみた。

どうせ排水経路の問題だろうと思っていたがどうやら違うことがわかった。排水中や脱水中は一切漏れてこず、洗いの終わりあたりのタイミングでだけしか発生してなかった。

修理のおじさん

とりあえず撮っておいた動画を見せて (さっさと修理してもらいたいので)、さっさと分解して確認してもらったが、結局「これだ」というポイントが見つからなかった。

本体側に少し水が溜まるところがあり、ある閾値を超えると溢れるという感じなので、床に水が落ちるタイミング (洗いの終わりあたり) よりも前から水漏れが発生していることは確かで、これは脱水とは関係がない。

水漏れしているポイントからすると乾燥系ユニットがあって、この機種だとヒートポンプの自動洗浄が走るので、その水の経路かもしれないということだった。完全に原因がわかっていなくてモヤモヤするが、この経路の交換を (後日) 行うということになった。

実際の修理まで

洗濯機を回さないわけにはいかないので、水漏れを許容して回していたが、漏れるときと漏れないときがあることはわかった。なにが違うのかわかってない。

修理後

ホース交換後、再度全体を確認していると、ヒートポンプ自動洗浄のとき乾燥フィルタ側に水が漏れてきていることがわかった。おそらくヒートポンプ側がホコリで詰まってしまって、ちゃんと排水されてない。このとき一定の閾値を超えると乾燥フィルタ側にある穴から水が漏れていく。

↑の現象を確認したうえで、再度全体の工程を動かしながら水が漏れてこないかをチェックしてみたら、案の定漏れていた。つまり、修理したところは見当外れで、治ってない。

なので再度電話。

再度訪問 → こない

修理そのものの本題とは関係ないけど、前日に電話して「明日の午前中に伺います」「午前中ですよね? 12時前ですよね?」ってことを再三確認したのだが、このときのオペレータがクソだったなのかなんなのか情報が共有されてなかったみたいで、当日待っていても来なかった。

再度電話入れて訪問日を変更。ぶっちゃけいらいらしてるが、サポート対応みたいなのでクレーマー扱いされるのが嫌だから電話口では怒ってないんだけど、そのせいで舐められてるのでは?という疑念がある。世の中ゴネ得なのなんとかして。

再度訪問

3回目の訪問になる。

現象 (自動洗浄の水が乾燥フィルタ側に漏れていること) を再現させながら説明した。フィルタ側のビスを数本外して確認してから「ヒートポンプユニットごと交換ですね」ってことになった。前回はホース部品の取り寄せで1週間ぐらい待たされたのだが、今回はその交換部品は車に積んでいたみたいで、即日交換で対応だった。やっぱヒートポンプユニットの不具合が多いのだろうか? 結構大きいユニットだからいちいち積んで運ぶには邪魔な気もするんだけど

所感

とりあえず初期のトラブルシューティングぐらいもうちょっとやりたいから、サービスマニュアルを普通に公開しておいてほしいと思った。修理のおじさん、異様に忙しいみたいで、ちゃんと原因の究明ができないし、勘で直そうとしているので不安感が高い。

それで間違えて修理してもう一度呼び出されるわけだから、誰も得をしてない。

それはともかく今回も延長保証つけてて良かった案件だった。ケーズデンキは修理依頼がほんと楽なので、修理が予見される系は次もケーズデンキで買うわ感が高まった…… ただ、別に代替機が提供されたりはしないから、致命的な不具合は起こらないことを祈るしかない。

今回はヒートポンプユニットが交換されたので、あと5年ぐらい使えてほしい。保証切れたら自力でできるところは自力でやることになりそう。