ちょっと困ったことが起きており、一昨日からワンオ… | Fri, Oct 11. 2019 - 氾濫原 書いてからワンオペしてたがとりあえず終わった。

入院する前、調子を崩して家にいる状態だと、保育園から毎日毎日「何の病気なのか」と聞かれ続け、知らねーよ判ったら苦労しねーよと内心苛立っていたが、とりあえずそれがなくなってストレスは一つ減った。

生活品を届けにいったとき先生から説明をうける。ハッキリ原因がわからないので、安全な治療からはじめて、それがいつまでにうまくいかなかったら次はこうする、という方針を聞く。洒落ためがねをしていて頭が良さそう(医者なんだからもちろんそうなのだが、その上で)とぼーっと考えていた。

運悪く、保育園の弁当を持ってこいイベントが発生間近であり、まぁ冷凍食品のからあげを詰めたり、梨を剥いて詰めたりしてしのいだ。からあげは大変好評であった。

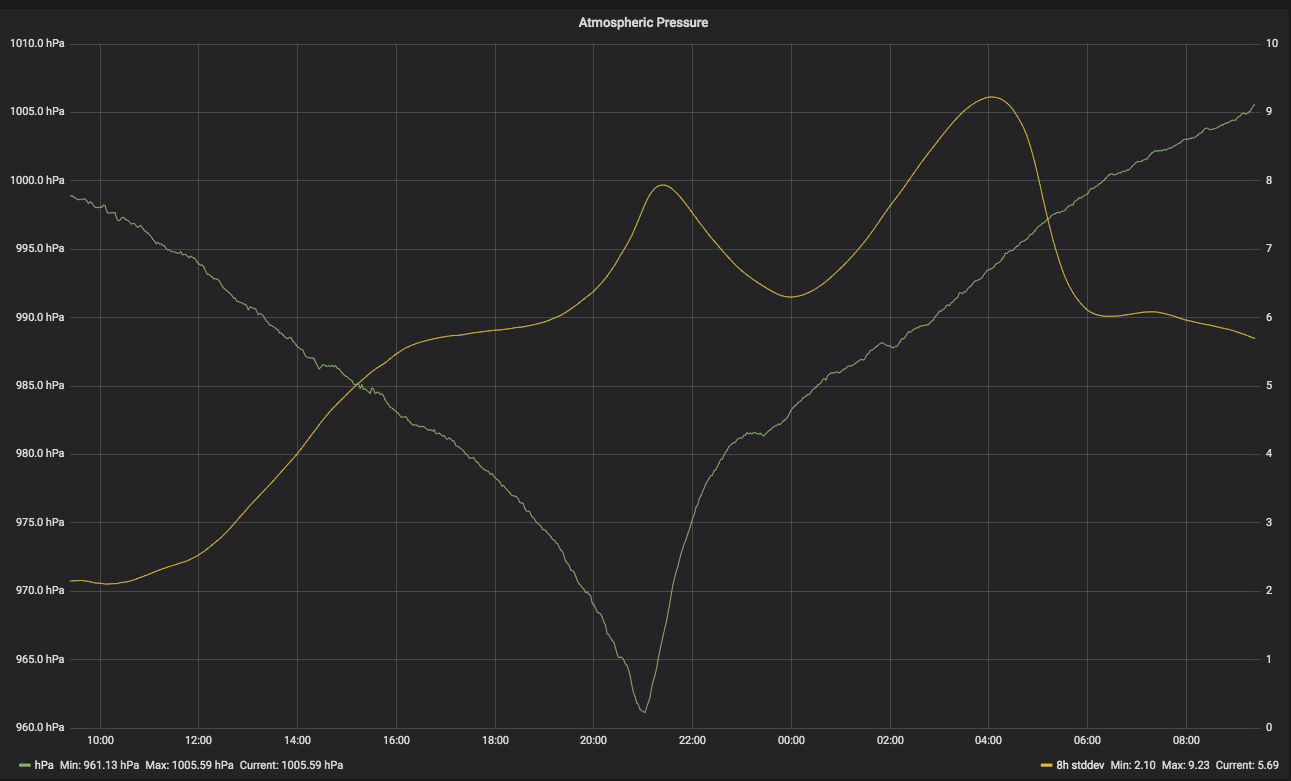

その間に台風19号があって避難したりして、なかなか面倒に。一人親の苦労ってのは責任が単一にかかるってのもあるよなあとか、大人が一人だけだと満足にトイレもいけないなとかいろいろ考えさせられる。子どもが5歳で良かったとか、近くに (妻方の) 親戚がいたので助かったとか思った。

台風後に子どもが発熱。幸い機嫌は良く、一日経ったら解熱して問題なかった。

病院は12歳以下の面会はお断りなので、あまり子どもをつれてお見舞いにいくという感じではない。そういえばと思ったのでテレビ電話で通話。子どもは喜んでたみたい。テクノロジー。

洗濯物は仕舞うのが面倒なので山積みにして (山になるほどではないが)、宝探しだぞと子どもに探させた。割と楽しくて一石二鳥

週があけて入院診療計画書が渡された。事前に主治医から聞いた内容が文書になった感じ。週単位の入院計画でなかなか暗い気持ちにはなる。

と思ったら翌日に、経過がよければ次の週末に退院の予定となる。一回説明するから来てくださいと言われたので (必要なの?とは思いつつ) 早退して聞きにいった。部屋で座って説明されることになって、重病なのか?と不安になったがそういうわけではなく、ものすごく丁寧な先生というだけだった。紙に図解付きで明確に説明されるので、資料作りながらプレゼンしてる感じですごいな〜と考えてた。