YAESU の無線機のエレキーはどうやらちょっと一般的なものと挙動が違うっぽい。なんか打ちにくいなと思ってエレキーキットを買ってやってみたけど、やっぱり違う。

実際打ってみた実感としてこんな感じかな、というので正確ではないかもしれないけど、入力は - が長点キー、. が短点で、実際のキー出力 # がオン、_ がオフだとすると、

# YAESU

in: --------

out: ###_###_###_

(符号後のスペースのタイミングでキーが押しっぱなしだと、キーがメモリーされてしまう)

# 一般的なエレキー

in: --------

out: ###_###_

(スペースのタイミングでキーを離すと符号が途切れる)

in: ---------

out: ###_###_###_

(符号が出てから離さないと出力がない)

同じように、同じ入力でも出力が変わる

# YAESU

in : -. -.

out: ###_#_###_#

(最初の長点が終わった瞬間、メモリーされた短点が呼びされるので、その瞬間次のキーの予約ができる。つまり実際に点が出る前に予約可能になる)

# 一般的なエレキー

in : -. -.

out: ###_###_#

(YAESU と同じように入力すると、メモリーが上書きされるので短点入力が無視される)

in : -. -.

out: ###_#_###_#

(短点をちゃんと聞いてから打つ必要がある)

この挙動の違い、些細に思えるかもしれないけど、実際やってみるとなかなかやっかいで、YAESU 式のエレキーだと、かなり早めにキーを離すイメージをしないと余計な点が出やすい。特に短点の場合、短点は100msecもないので、脳で聞いてから離すと指が追いつかない。頑張って前の符号が終わった瞬間に離さないといけない。

一般的なエレキーのほうは点が出終わってからキーを離してもいいので、慣れやすいように思う。一方あせって早く打ちすぎると符号が消える。

長点短点1点メモリー、スクイズと、外に出る機能ではわからないんことがある。

これ、いずれか一方に慣れると、もう一方ができなくなるのでつらい。しばらく YAESU 式のほうで訓練してようやく慣れてきたけど、一般的なほうに直すかどうか悩んでる。リグ内蔵のキーヤーを使えるほうが面倒くさくないけど、結構普通のほうがいい……

メリットデメリットを考えると

YAESU 式

- メリット: C, Q など、メモリーを活用するとき正確に符号を出しやすい

- デメリット: E I S H が出しにくい

一般的なタイプ

- メリット: 聞いてから離せばいいので落ちついて打てる

- デメリット: C, Q などを打つとき特に落ちついて打つ必要がある

- トップ

-

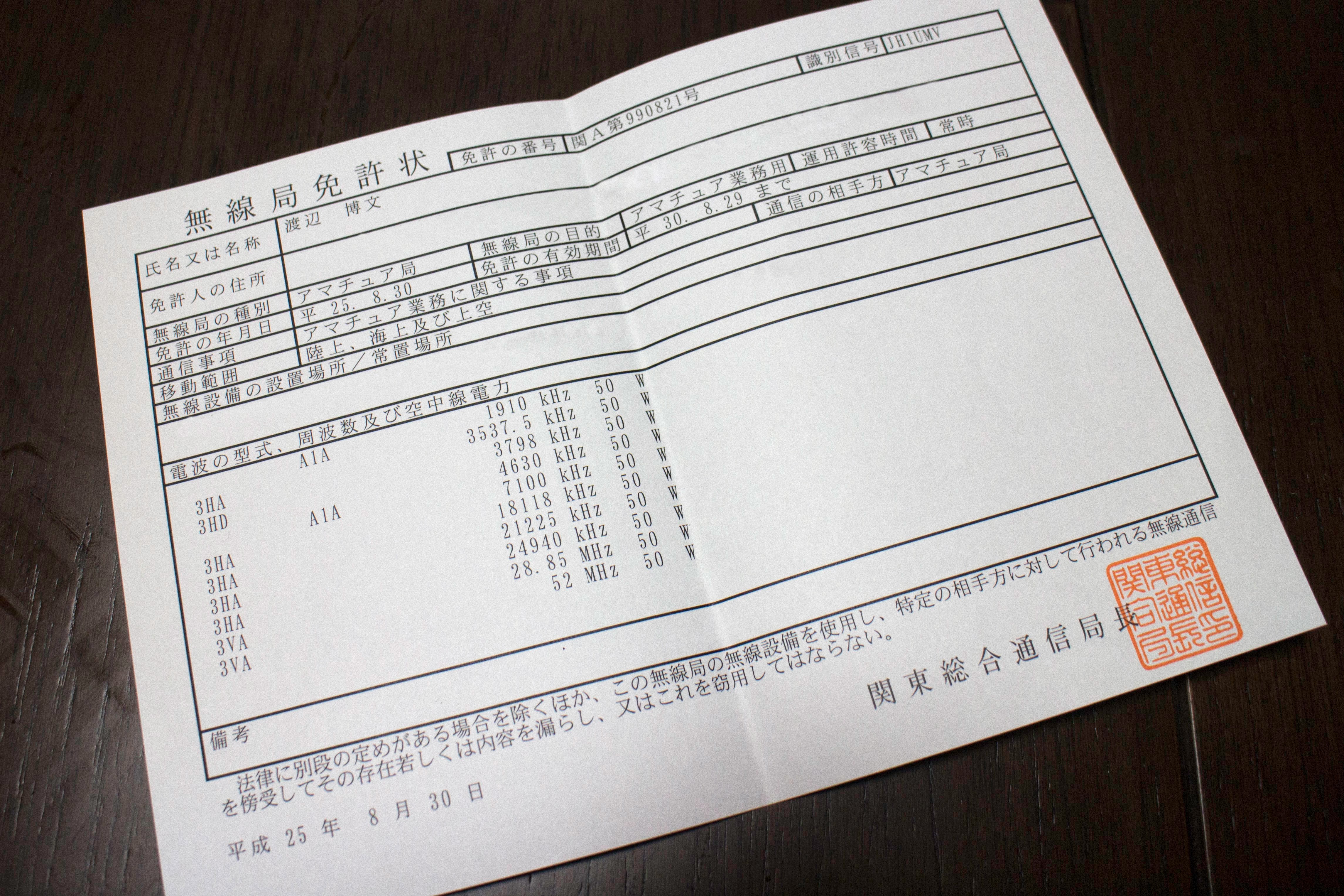

アマチュア無線

-

YAESU の無線機のエレキーの挙動