机の横に棚が欲しかったけど、ちょうどいいのがないので作った。

机の横に防湿庫を置いていて、その上のスペースがあいている感じだったので、

- 机の高さにあわせるため、防湿庫に1段作る

- その上に載るように棚をつくる

という感じでやった。どちらも 1x8材 で作った。

高さをあわせる用のやつは 1x8 6 feet のものを自分でノコギリで切って作った。だいぶヘタクソな感じだけど、寸法的にはちょうどのものが作れた。事前に設計図的なのを書かず、場当たり的に作ってしまった

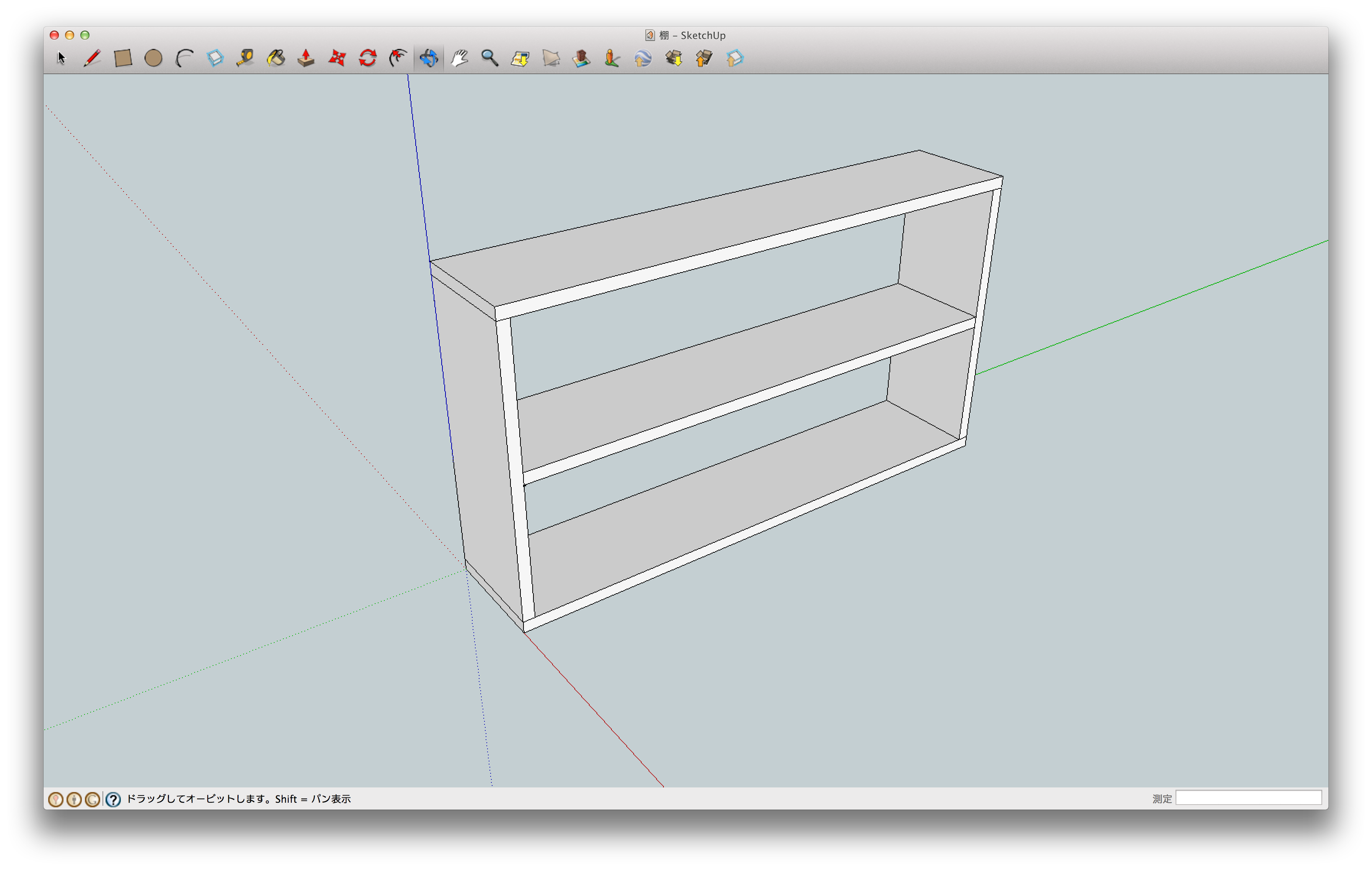

その上にのっける棚は 1x8 12feet の板から全部の板をとったけど、こちらはホームセンターでカットしてもらった。一旦 SketchUp でモデリングしてから、必要なサイズを事前に計算したので比較的スムーズに発注・組み立てができた。

組み立てはコーススレッドをぶちコムだけなので、と思っていたけどトルク強すぎて板が割れたり結構大変だった。サイズをぴったりにはならないので鉋か荒いヤスリが必要だなーとか、店頭で良く見てから買わないとかなり反った材料を買ってしまうなーとか、気付きはいろいろあった。

あとは 120 -> 240 でやすりをかけて、ニスをひたすら塗るだけだけど、どう考えてもこの一連の作業が一番辛い。ただ手を抜くと悲しい感じではあるのでわりと頑張った。

一連の作業を行うと翌日激しい筋肉痛になる。金で解決できるなら金で解決するほうが安いというこのご時世ではありますが、たまに DIY をやると、いろいろ気付くことや思うことがあるし、物理的に形あるものを作るのも、ヘタクソではありつつも愛着が沸いておもしろいものであります。