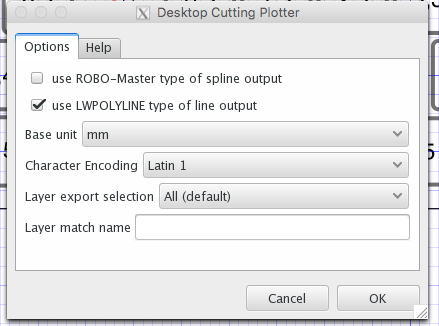

- Inkscape 側で Save a Copy... の画面で Desktop Cutting Plotter (AutoCAD DXF R14) (*.dxf) を選択する。

- このとき Base unit を mm にしておく

- KiCAD pcbnew 側で DXF ファイルをインポートする。設定はそのままで良い

友達がいなくても新しい言語は学べる

プログラミングが分かってる相手に気軽に挙動について訊ける機会なんてありませんね。仕事なら同僚に訊けばいいと思いますけど、同僚が暇とは限りませんし、学生ならそういった相手がいないことが普通ではないでしょうか。

ということで、独りで言語を学ぶ方法について考えます。

作りたいものを決める

大変重要なところです。どの言語でも書けて、どの言語も多少の個性が出て、そこそこ簡単なものがいいですね。

ぼくの場合は blosxom という「テキストファイルをスキャンしてHTMLにするだけのブログツール」なんですが、まぁなんでもいいと思います。ぼくはウェブエンジニアなので、ブラウザに何か表示がでるとそれだけで嬉しいというところがあります。

リファレンスをひけるようにする

どの言語も必ずどこかに言語リファレンスがあります。必ず公式のものを一式見れる状態にします。そしてできれば Chemr とか Dash みたいな瞬間的にリファレンスをひけるツールを用意します。

リファレンスは無限にひくことになるので、多少ここに時間をかけても良いところです。

書きはじめる

とりあえず Hello, World! しましょう。Hello, World! をバカにしてはいけなくて、これは print デバッグという原始的でほとんどどんな言語でも通用するデバッグ方法を習得するために必要なことです。高級なデバッガは言語ごと、エディタごとに使い勝手が異なることが多いので、デバッグが辛すぎる状況になってから考えます。

このとき、公式にチュートリアルがあるならやってみても良いです。が、どうせチュートリアル見ても Hello, World! のやりかたぐらいしか分からないので無視しても良いです。

重要構文を覚える

- 条件分岐 (if)

- ループ (for)

- リテラルの表記方法 "foo" は文字列、123 は数字など

これぐらいあればベタっと動くコードを書くことができるはずです。

クラス構文とか、そういうものはとりあえず無視しましょう。Java とか C# だとエントリポイントを書くために最初っから必要になりますが、まずはできるだけ無視します。言語特有の機能はとりあえず置いておいて、動くコードにします。

設計をなおす

多少動くものが書けそうなら、その言語で「最も良い書きかた」にできるだけ全てを直します。ここではリファレンスの特に文法をよく読んで「ぼくの考える最高に読みやすい書きかた」を探ります。とはいえ、だいたい言語ごとにセオリーが決まっているので、言語公式のライブラリとかを読むとてっとり早く雰囲気をつかめます。ただ、公式ライブラリが十分綺麗に書かれているとは限らないので、できるだけリファレンスに頼ったほうがいいと思います。

このとき大事なのは「これは読みにくいぞ」とか「オレはこう書きたいんだけど」という気持ちです。そういう自分の信念と、言語ごとの雰囲気の擦り合せを行います。できるだけ言語特有の良さを出すように書きます。最終的に「このコードは(他の言語名)から来たヤツが書いてんな」みたいな田舎臭さを消滅させることを目標とします。

友達がいなくても言語は学べるか

リファレンスをひけば大丈夫です。安心しましょう。そして Google で検索すれば大抵のわからない問題は解決します。わからなかったことは公開される形で記録しつつ解決して、検索できるようにしましょう。そうすると後続の友達がいない人に優しいインターネットになります。

✖

スマフォ写真をLightroomでマシにするメモ

ZenFone2 を使っているけど、お世辞にも画質が良いとはいえない。後処理でなんとかする試行錯誤をしたので記録しておく。

- 「ノイズの低減」→「カラー」を適切に設定する

- 画質悪いカメラのノイズで一番うるさいのでカラーノイズだと思うので…

- 「シャープ」を適切に設定する

- 全体的にノイジーになるが、カラーノイズを消しておけばあまり気にならず、解像感が増す

- 「効果」→「かすみの除去」を多少強めにかける

- レンズが多少汚れていること多いけど、これだと全体的にモヤがかかった感じになってしまう。「かすみの除去」によってかなり全体的に綺麗になる

「明瞭度」はシーンによって上げたり下げたりする。

MCD-ST Liberty SW License Agreement V2 はフリーなライセンスか?

STM32CubeMX でジェネレートされるコードは MCD-ST Liberty SW License Agreement V2 というライセンスになっています。これはコード上で以下にリンクしています。

http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2

Copyright � 2015 STMicroelectronics International N.V.. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted, provided that the following conditions are met:

1. Redistribution of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of other contributors to this software may be used to endorse or promote products derived from this software without specific written permission.

4. This software, including modifications and/or derivative works of this software, must execute solely and exclusively on microcontroller or microprocessor devices manufactured by or for STMicroelectronics.

5. Redistribution and use of this software other than as permitted under this license is void and will automatically terminate your rights under this license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY STMICROELECTRONICS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ARE DISCLAIMED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. IN NO EVENT SHALL STMICROELECTRONICS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- 1はライセンス表示をそのまま残せといってるやつです

- 2はバイナリ配布する場合もライセンス表示をどこかに表示しろという話です

- 3はライセンス表示の名前について商標とかを気にしなくてよいという話だと思います

- 4はこのソースコード及び派生物についてはSTマイクロのハードウェアだけで動かせということです

- 5は許可外のことをすると権利失効しますという話です

大文字の部分は免責事項です。

基本的にSTMのデバイスで使う限りは広い使用が認められているように見えます。が、ハードを制限しているのでちゃんとフリーとはいえなそうです。

✖

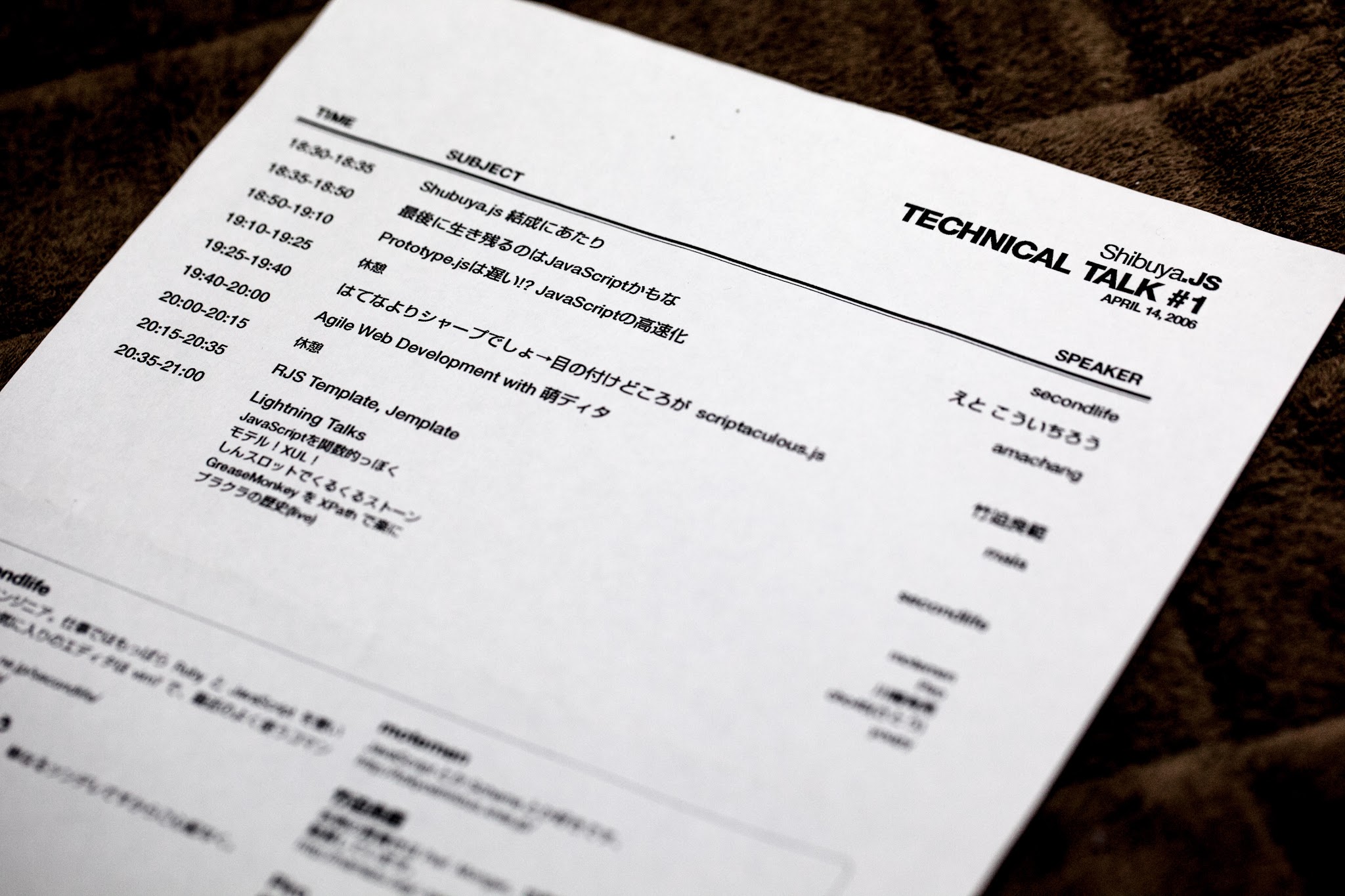

博多に行く機会があったので、合間を縫って周辺神社に行ってきました。それほど時間が余ると思っていなかったので、まともなカメラを持っていかず、全部スマフォ写真です。

住吉神社

博多駅から近い。歩いて15分ぐらい。それにしては境内が広くて気持ちがいい。住吉神社という通り本殿は住吉造り。ただ、本殿以外に住吉造りはない。三大住吉の一つらしい。筑前国一宮。

太宰府天満宮

いうまでもないぐらい有名なところ。菅原道真が主祭神。

境内は広いけど、本殿は案外こじんまりしている。

17時ごろに行ったけど、人が全然いなくてものすごく良かった。境内までの道にある店もすべて閉まっていた。

奥の方の山にある稲荷神社(天開稲荷社)にもいった。そこそこ登る必要がある。

本殿の裏側に梅が結構植えてあって、梅の季節は良さそう。

山のぼるときテンションが異常で、走って登ってしまった。おれの幸福はノスタルジーと孤独の中にあるのだと思った。夏の神社は最高だ。

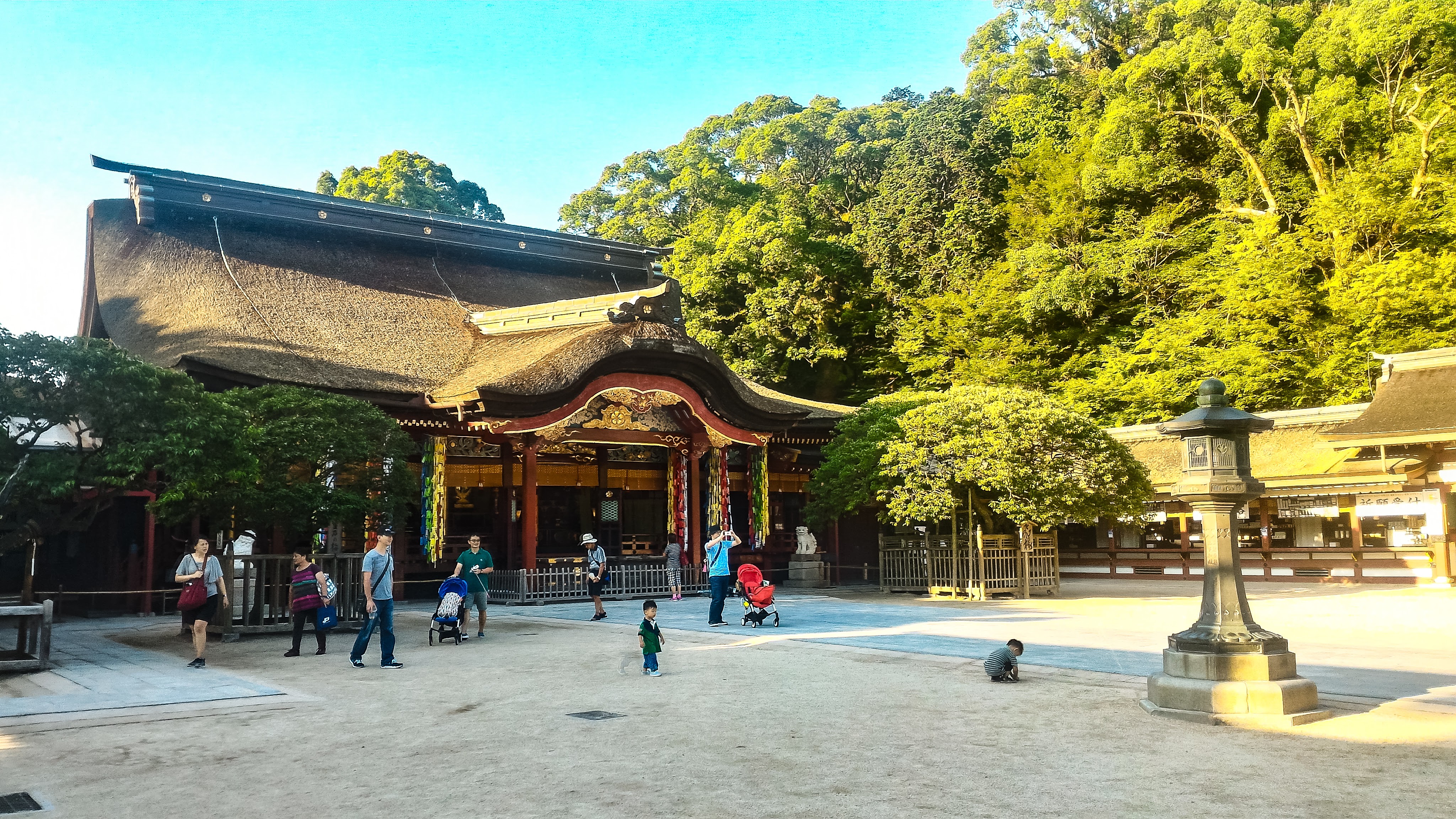

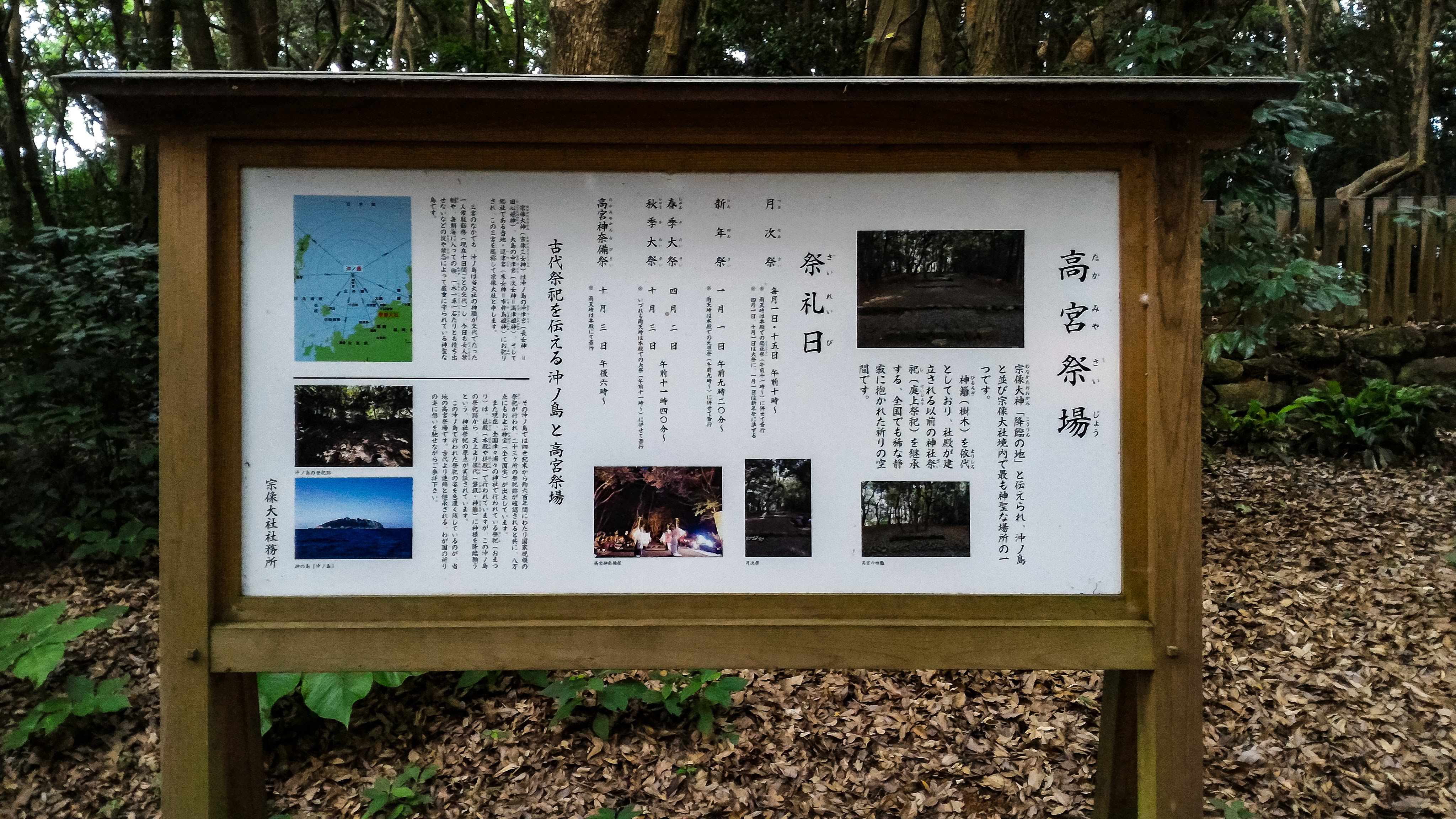

宗像大社

東郷駅からのバスが1時間に1本あるかないかって感じで厳しい。駅前にタクシーは数台あった。

宗像大社は沖津宮・中津宮・辺津宮と三カ所に分散していて、そのうち一般に参拝可能なのが中津宮・辺津宮の二カ所、中津宮は大島という離島にあって、時間が足りないので、辺津宮だけ行った。

境内がすごく広い。17時30分ごろに着いたので、本殿は閉門していた。残念。しかし本殿が見れなくても神社は割といろいろ見ることができて良い。

高宮祭場という、神籬の木と、それを囲う石垣だけがある神域があってとても良い感じ。沖津宮がある沖ノ島は島自体がご神体であるという神奈備だったりするし、古い形が残ってる数少ない例。沖ノ島は今も厳しい神奈備のルールが適用されていて、自由な立ち入りができない。

第二宮、第三宮があるところは、入ってみるとかなりのデジャヴを感じることができる。というのも、伊勢神宮別宮の月讀宮 (ref. 神宮参り - 氾濫原 )とほとんど同じ構成になっているからで、実はこれ実際に月讀宮にあった伊佐奈岐宮と伊佐奈弥宮を移築したものという由緒がある。

交通安全で有名。交通安全祈願とは神前で交通ルールを守ることを誓うことを含むというのが面白かった。

✖

✖

✖

サーバーの時刻がものすごく(1時間ぐらい)ズレていた。。。VPS のホスト再起動の影響かな? そして ntpd が動いてなかった。

アマゾンのカスタマーQ&Aが見当違いの回答ばっかりなのはなんでだろう?

「iPhoneでは~でしょうか?」みたいな質問には「僕はアンドロイドなのでわかりません」みたいな回答がついてたりする。こういった、なんで答えたの?というのが多くていつも疑問。

Amazon 側でシステム的に名指しに「回答してみては?」みたいなメールを投げてるんかな。それで変な人にあたりまくってる? それとも単に変な人がいっぱいいるだけ?

僕がヤパチーで撮った写真全部見せます

✖

12V 出力のモバイルバッテリー

Quick Charge 2.0 で 12V 出力できるバッテリーがいつのまにか Anker からも出ていた。

Anker

- https://jp.anker.com/products/A1310011

- 5V / 2.4A, 9V / 2A, 12V / 1.5A

Anker は PowerCore+ のシリーズでも 12V 出せないモデルもあるので注意が必要。

RAVPower

- http://amzn.to/29gwrp2

- 5V/2.4A、9V/1.5A、12V/1.2A Max

Aukey

- http://amzn.to/29eihs5

- 5V・2.1A/9V・1.8A/12V・1.35A

Aukey は他のQC対応モデルもスペック表示は同じ。

(なおこれは所持していて、実測では 1.5A 程度までは出力可能 https://lowreal.net/2015/12/12/1 )

Amazon.co.jp を「quick charge 2.0 モバイルバッテリー」で検索してもあんまりヒットしない。

スペックで比較しても、サポートで比較しても現状では Anker 一択でしょう。

KX3 + Aukey Quick Charge 12V Out

そういえば単体でどれぐらい出力を出せるか試していなかったのでやってみた。

KX3 は 7MHz 帯 5W で送信すると 1.6A〜1.7A ぐらい流れる。この状態で10秒ぐらい経過するとバッテリーが落ちる。

ただ、普通の CW のようにある程度間欠なら大丈夫みたいで、5W は出せそうな雰囲気。4Wとか3W ならより安全。バンドによって消費電力が違うが、いちいち覚えていられないので、このあたりを限度に設定するしかない。

容量が大きいので長時間運用したいならモバイルバッテリーがいいと思う。Ni-MHバッテリーだともうちょっと安定して電流をとれるので、短い時間しか運用しないなら Ni-MH でもよさそう。

ref.

✖

Google Picker で Google Photo の画像をとってこようとすると、どのビューにおいても新しい写真から順に表示され、古い日付に飛ぶ方法がないので、どうしようもなくなる。

唯一確実なのはアップロードからやりなおすこと。

とにかく夢見が悪い

よく覚えてないけど辛い夢ばかり見る。今日は夢ってだけじゃなくて腹痛でいきなり起きてしばらくトイレにこもっていた。なんでこんなめにあっているのか分からない。

ErgoDox について調べた(買わないけど)

ヤパチーでErgoDox を見て面白いなあと思ったので調べてみた。

ネットの記事だとErgoDoxって、「とにかく健康だ!! 筋肉だ!!!」みたいな話になってて、相容れなそう、と思って興味沸かなかったけど、実際見てみたら DIY 感が思ったよりあって良いし、オープンソースって部分が面白いと思った。

今まであんまり深く考えず、自作キーボードってキーはどうするの?と思っていたけど、Cherry MX シリーズ(及びそれの互換キー)というのがメカニカルキーボード業界だとデファクトスタンダードらしい。つまり「自作キーボード」というのは「キー配置・ファームウェアが自作」ということのようで、キーの細かい設計とかではない。

キー

Cherry MX (及びその派生) はメカニカルで有接点のキー。

調べた感じ、HHKB のような静電容量無接点キーというのは部品単体での販売はないっぽいくて、これ系のメカニカルキーになる。

Cherry MX シリーズ

黒と青は Digikey でも買える。スイッチのみなら100円/個ぐらい。100個買えばディスカウントで8000円ぐらい。いろいろ種類があって、軸の色で判定できる。ググったらどういう違いがあるか出てくる。

普通のキーボードに採用されているので新宿ヨドバシとかでも Cherry MX シリーズのキーは体験できる。

互換キー

互換キーというのもあるらしい。ピンアサインとかが互換で、タッチも似たものがある。Gateron は ebay で結構売ってる業者がいる。

例えば、ErgoDox EZ という組み立て済みのものは Gateron になっている。Cherry MX より安いが品質は悪くはないみたい。だいたい102キーセットで3000〜4000円ぐらいで買えるみたい。

ref.

キースイッチとキーキャップは別で、変な話だけど複雑な構造のスイッチよりもキャップのほうが高いこともある…… カスタマイズの定番扱いなので、スイッチよりは入手性が良い。

ErgoDox の設計(電子回路)

ErgoDox は Teensy (AVR ATMEGA32U48 というUSB付きAVRベース) に I2C の I/O エキスパンダを組合せてある。分割キーボード間の通信が I2C で、これのコネクションは TRRS (ステレオミニ4極) コネクタとなっている。

パーツリストを見てわかるように、上記以外に他に主要な部品はない。

自作する場合キーごとにダイオードつけるのが一番面倒そう。

スイッチの判定

6行7*2列(84キー) のスイッチマトリクス。使ってない IO ピンがまだあるので7行8*2列までならそれほど大きな書きかえはいらないかもしれない。

スイッチごとにダイオードがついてるのは同時押ししたときのため。ファームウェア次第でN key rollover (NKRO)になる(と思う)。ファームウェアはまだあんまり読んでないけど EZ はNKROと書いてある。本家はわからない。

KiCAD を使ってる

KiCAD で設計されている。KiCAD も OSS なので OSS 原理主義者的にはよさそう。しかし KiCAD は少なくとも Mac だとかなり辛い。

ErgoDox のファームウェア

ファームウェアはユーザレベルでコンパイルして使えよみたいな感じになっていて、キーマップ変更(必須)すらコンパイルが必要になっている。なので結構派生物があるのと、ガイドが多いので困らなそう。

そんなに複雑なコードはない。USBキーボードデバイスとしての部分はライブラリになっているよう?回路構成多少変えてもファームウェアを対応させるのはそれほど大変ではなさそう。

所感

ErgoDox 面白い。とりあえず自分は現時点では買う予定はない。しかし実用キーボードが割と簡単に作れそうというのは良さそう。ソフトと違ってハードは我慢して使うことが多いけど、キーボードは自力で設計して自分にあうのを作るのもよさそう。暇になったらやってみたい。

✖

OS X の最低限セットアップ手順

ちょっと Time Machine なしでやる必要があったのでメモ

基本設定

やらないと普通の操作に困る系

「システム環境設定」→トラックパッド→ポイントとクリック→タップでクリック チェックを入れる

「システム環境設定」→トラックパッド→スクロールとズーム→スクロールの方向:ナチュラル チェックをはずす

「システム環境設定」→ユーザとグループ→パスワード変更

「システム環境設定」→キーボード→修飾キー…→ Caps Lock を Ctrl に

「システム環境設定」→キーボード→ショートカット→Spotlight→Spotlight 検索を表示を Cmd+ESC に

アプリケーションインストール

Chrome

Safari 開いたあと chrome で検索すれば Google の検索画面の時点で誘導がでるので従う

AquaSKK https://github.com/codefirst/aquaskk/releases

インストール後

システム環境設定→キーボード→入力ソースで

- AquaSKK 統合を追加

- ASCII を追加

- デフォルトの「日本語」を削除

Terminal.app

Terminal.app を Spotlight とかから起動する

- Dock アイコンを右クリックして「オプション→」「ログイン時に開く」をオン

- 同じく「Dock に追加」をオン

- 環境設定→プロファイルで「Pro」をデフォルトに

- Pro のプロファイルのうち「フォント」を Osaka-等幅 12pt〜14pt に

- 「テキストをアンチエイリアス処理」にチェック

- 「キーボード」で「メタキーとして Option キーを使用」にチェック

- 「詳細」で「Unicode 東アジア A (曖昧) 文字幅を W (広) にする」にチェック

git

git コマンドをうつと Command Line Tools をインストールしろと言われるのでする

git clone dotfiles して ruby setup.rb する

最低限の項目おわり

✖

✖

自分で撮った古い写真を4K画面でだらだら眺めてると面白くて、歴史を感じる。

HT-03A の写真が1枚だけあって、解像度低すぎてビビる。でも、今でも HT-03A サイズのスマフォが欲しいと思ってる。処理速度とかはともかく、なんだかんだいって一番好きな端末かもしれない。これ、画面に表示しているのは fotolife アプリだと思う。id:fixo さんの絵が好きなのでよく見ていた。

京都で雪が降ってクソ寒いときにカメラ持って自転車で写真撮ったりしていた。どう考えてもアホだけど、めちゃくちゃ楽しかった。でもアホだと思う。しかし風邪はひかなかった。

雪といえば春あたりに愛宕山を登ったときは雪が残っていてすべりまくった。頂上に神社があってとにかく最高なのだけど、結局1度しか登らなかった。

オフィスの出口だと思うけどなぜこんなところを写真に撮ったのか不明。

毎週のように自転車で植物園に行ってたけど良かった。いついっても面白い。

これは京都御苑内の神社で撮ったはず。京都御苑はやっぱ散歩スポットとしてクオリティが高すぎた。

きりがないけど、昔の写真を 4K で見るとたのしい。再現像してアップロードしなおすのも面白そうなので、たまにやりたい。空気感が再現されるのは面白い。

YAP(achimon)C::Asia Hachioji 2016 mid in Shinagawa

✖

Time Machine のスナップショットをコマンドラインで削除する

Time Machine のスナップショット、つまり /Volume/Time Machine/Backups.backupdb/[Machine Name]/2016-05-05-002654/ みたいなやつを手動で削除したいとします。

これを Finder 経由で、ごみ箱に入れてごみ箱を空にするという手順でやると、時間がかかるうえに、途中で「ロックされている項目を削除してもいいか?」と一度確認まで入ります。さっさと削除してくれよという感じがします。

ということで、めんどいなので rm -rf するかと思いきや、これは削除するパーミッションがあっても、 operation not permitted となって失敗します。どうしてかというと Time Machine のスナップショットは専用のカーネル拡張で守られているからです。守られているにはそれなりの理由があるので rm -rf は素直に諦めましょう。

ということで、tmutil delete を使います。

$ cd /Volumes/Time Machine/Backups.backupdb/Alice $ sudo tmutil delete 2016-05-05-002654/ Password: Deleting: /Volumes/Time Machine/Backups.backupdb/Alice/2016-05-05-002654

こんな感じで使えます。スナップショット1つ消すのに結構な時間がかかりますが、特に確認は入らないので放置すれば終わります。

余談:なぜ rm -rf がダメか

Time Machine は差分バックアップのためハードリンクを活用します。これはディレクトリに対してもそうで、内容に変化のないディレクトリはハードリンクになります。 (ちなみにディレクトリのハードリンクは標準 ln では作れないので、brew install hardlink-osx で入る hln で試すことができます)

このとき、違うスナップショット間でも同じディレクトリエントリとなるわけなので、このディレクトリエントリ中のファイルエントリを削除 (unlink) してしまうと、このディレクトリにハードリンクしているスナップショット間でもファイルが消えてしまいます。なので rm -rf が禁止されています。

$ mkdir foo bar $ touch foo/a.txt $ ls foo/ bar/ $ ls foo a.txt $ hln foo bar/foo $ ls bar/foo a.txt $ rm -rf foo $ ls bar/ $ ls bar/foo # a.txt が消える

コネクタのジェンダー

コネクタのペアの極性のことをジェンダーといい、それぞれオス(male)とメス(female)に呼びわけられる。変換コネクター(アダプター)はジェンダーチェンジャー(gendar changer)と言う。海外サイトで高周波コネクタを買いたいときはこれで検索するのが確実。

ただどうも結構よくどっちがどっちかわからなくなる。コンセントみたいに単に突起が出てるだけ/受ける側は穴が開いているだけなら簡単だけど、SMAコネクタにようにハウジング(ピンを保護したりするための囲い)がついているとややこしくなる。

しかも SMA コネクタの場合 RP-SMA というオス型ピン+メス型ハウジング/メス型ピン受け+オス型ハウジングというカオスな組み合わせがあるのって、どっちがオスでどっちがメスなのかわかりにくい。考えかたとしては内部にピンが立っているほうがオスであっているはずだけど自信がなくなる。

ユーザーが増えても嬉しくない

ユーザーが増えると嬉しいものだ!というのはわかるし、そうなんだろうけど、自分に正直に考えてみると、自分はそのことがそれほど嬉しくないようだ。

むしろ、ユーザーが増えるとミスしたときの影響範囲が広くなるので、どんどんコード書くことに対して嫌になっていく。プログラミングは「てこ」であって、小さな労力で大きなことをやることができるが、すなわち負の面では小さなバグで大きな影響を与える。当然、ほとんどの場合は良い方向に作用するし、そうするように作っているつもりだが、バグのないコードを書くことは不可能なので、コードを書けば書くほど、負の作用に怯えることとなる。

「自分のプロダクトがたくさん使われてるのってすごいと思わへん?」と聞かれると、理性の上ではそうですねと思うが、直感的にはまずは辛いという気持ちがでる。

根幹にあるのは、「たくさんの人に使われる」ことが自分の中の承認システムに組み込まれておらず、それを天秤にかけたとき、嬉しさの方に傾かないということだ。

たくさんの人に使われるからといって、技術的にすごいとはいえない、というのもあるかもしれない。ただこの考えかたは美化しすぎで、たくさんの人に使われてバグが見つかってバカにされるのが嫌なだけというのが正直なところだという気がする。

✖

エンジニアの年収がナントカみたいな記事が胸糞悪いので、出てくるエンジニアが担当している全てのサーバが同時に落ちればいいのに。

結局、ああいう劣等感を煽るようなものに付随するなにもかもというのは気にするに値しないはずだけど、劣等感は自動的に反応するので、ここでは攻撃的になるという形で消費しておく