僕はポケモンシリーズを一切プレイしたことがなくて、子供のときはコロコロか何かについてきたポケモンのモンスター一覧を眺めて「進化先が複数あるポケモンとかいるんか! すげーな!」とか思っていただけだった。ゲームボーイを持ってなかったし、買ってもらってまで(お小遣いでは買えないし、交渉するのが大変だった)やるほどではなかった。

それはともかく、Ingress は結局無視してたけど (やりはじめるタイミングがなかった)、ポケモンはやってみることにした。なんといっても世界的ブーム!! 長いものにはマカレロ!!! 同じアホなら踊らにゃ損ソン!!!

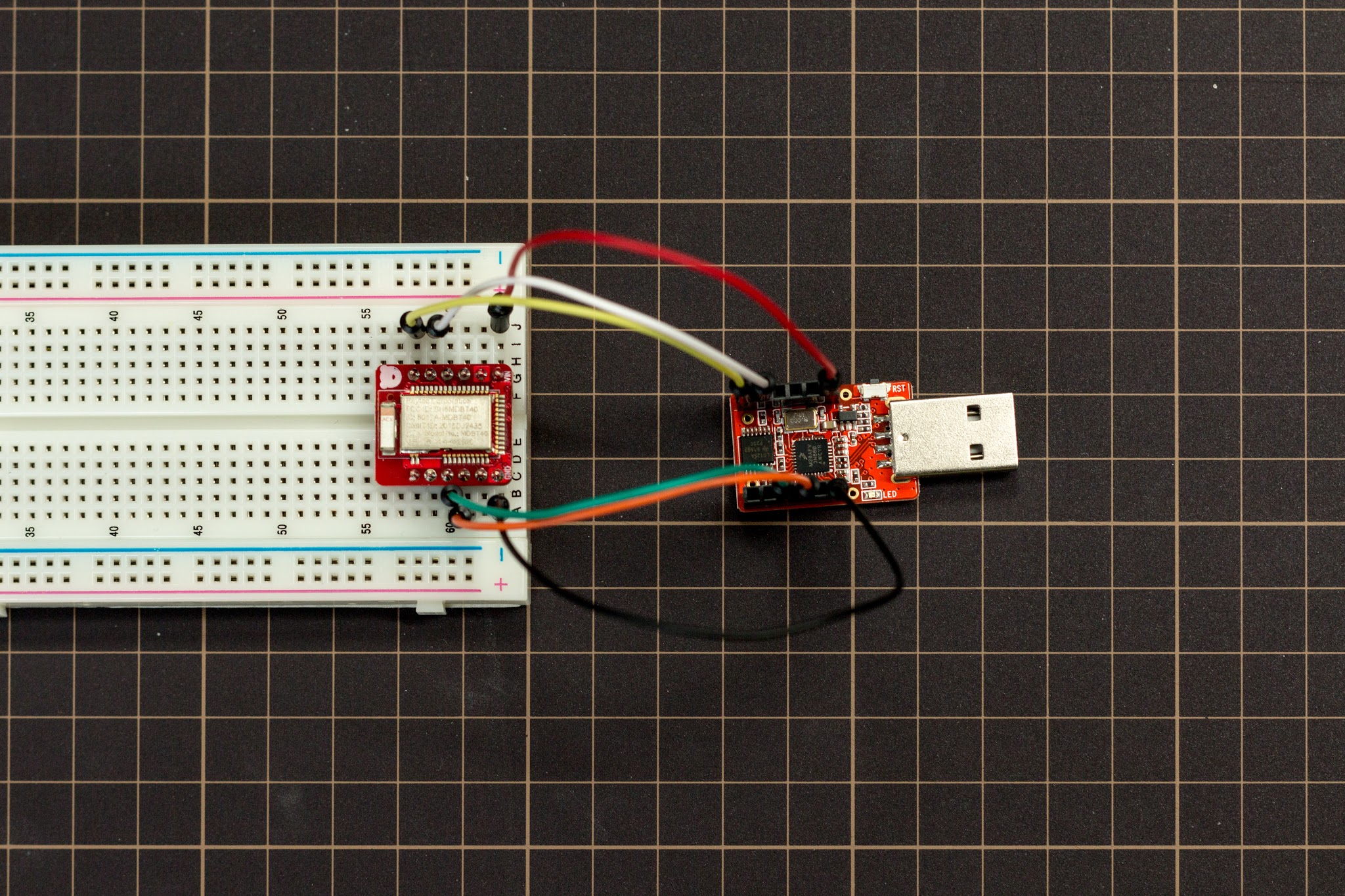

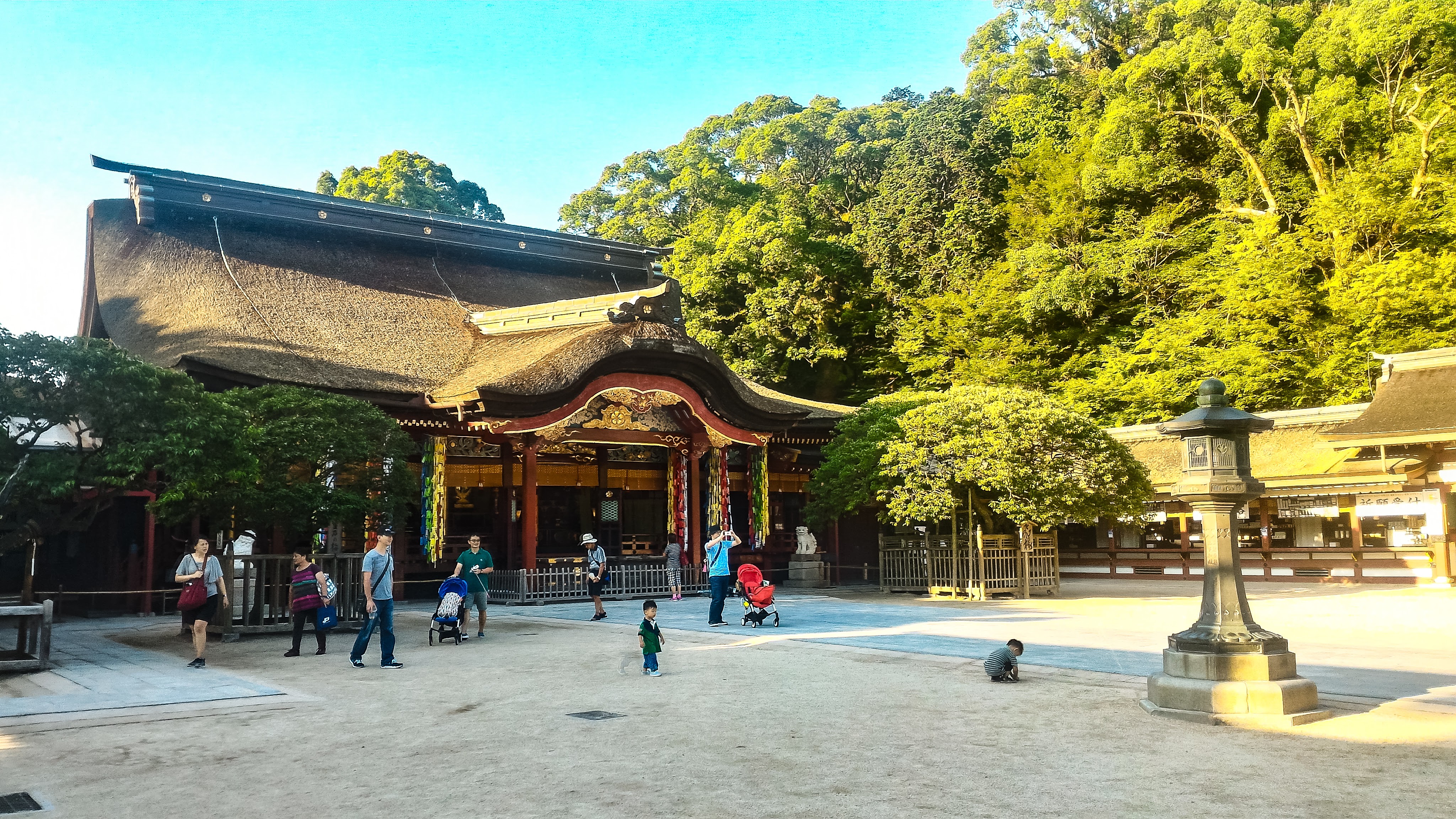

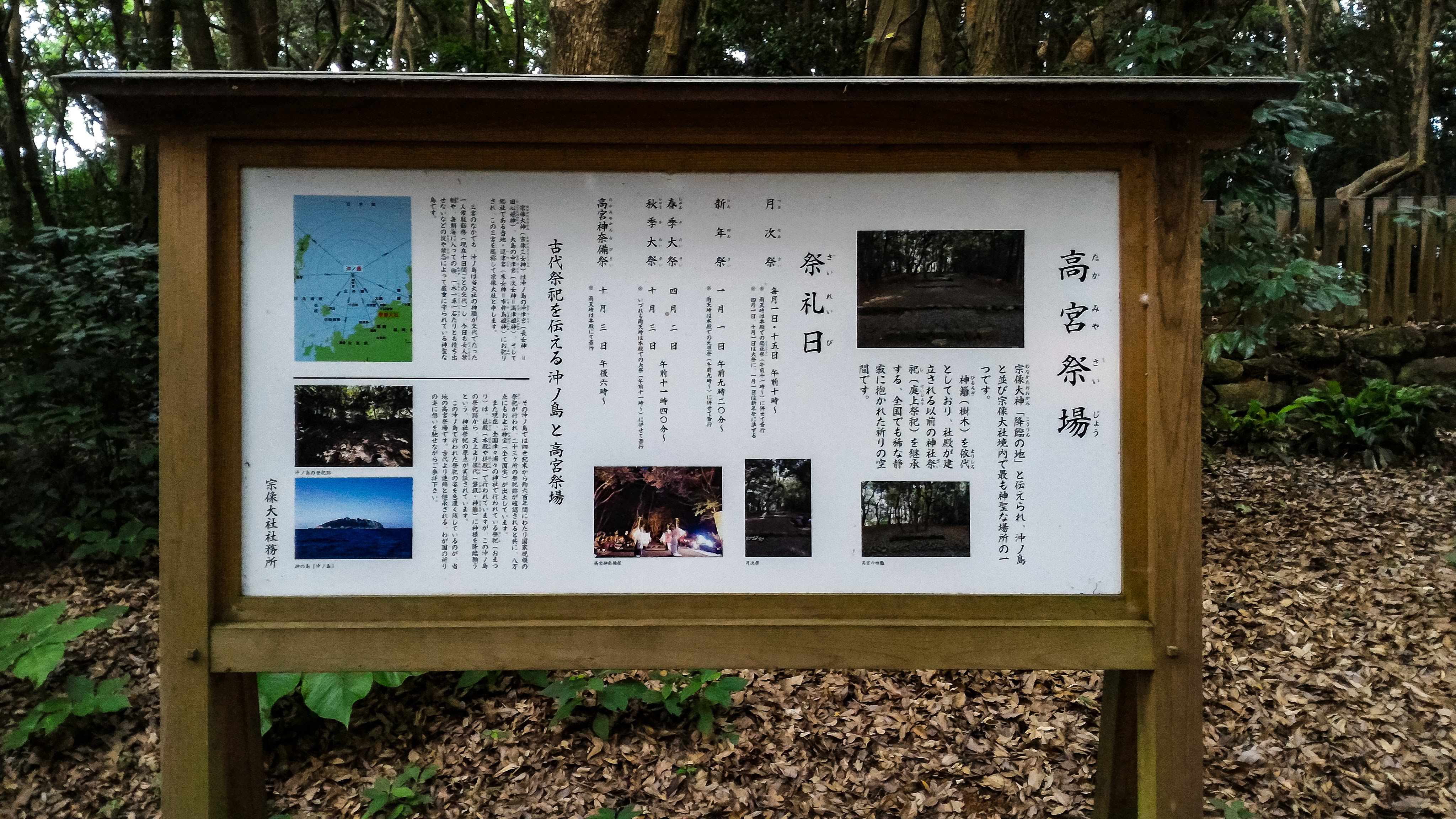

住んでいるところのポケスポットをいくつか回ってみたりした。明かに「これはポケモンGoやってるな」っていう人が結構いてすごい。Ingress のことを想うと知的財産ってすごいという感じがする。都心ではないがルアーモジュールが刺さってるスポットも結構あった。

それはともかく、今住んでるところは小学生から断続的に住んでいる土地なので、まぁだいたいどんなスポットがあるかは分かっているつもりだったけど、そんなことなかった。「こんなにお地蔵さんあったのか」みたいな発見はある。面白い。

ゲームシステムの感想

ポケモンGo 良いと思ったのは、ゲーム内のコミュニケーション要素がかなり削られているところ。今のところジムで対戦する以外にゲーム内で他プレイヤーとの接点はない。

ゲームの主目的も「ポケモンの収集」がメインであって、自分だけで完結する。

Ingress はもはや古参と暗黙のルールが作られたネトゲなので、初心者が変なことをするとなんか言われるという負のモチベーションがある。成熟したネトゲには全てを理解している人しかプレイしてはいけないみたいな感じがだいたいあって (変なことをすると「なんでxxしないの?」みたいなことを言われたりとか)、そういうのは初心者プレイヤーを大きく不愉快にさせる。Ingress はもうそういう状態で、もはや Ingress を初める気にならない大きな理由はこれになる。

ポケモンGoはまだ新しいというのもあるが、そもそもシステム的にそういうのがない。原理的に、他人に不利益になるようなことは殆どできない。ポップしたポケモンはその場にいる全ての人で共有して沸くが「取り合い」にはならず、全ての人がボールを投げられる。ジムの取り合いはポケモンの収集には必須要素ではないし、全く関わらずに強いポケモンを育てたりもできる。