✖

✖

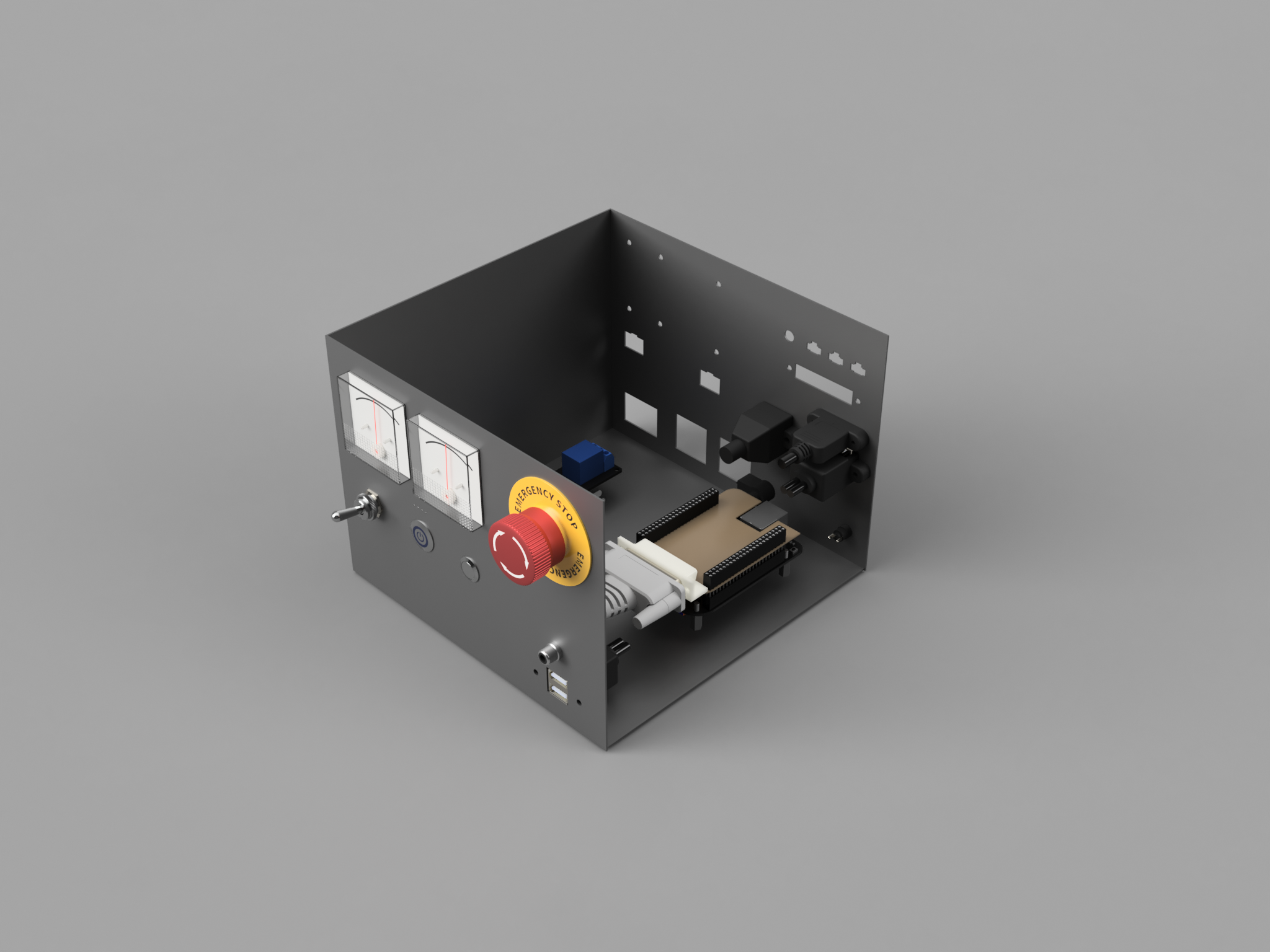

Machinekit 用の筐体

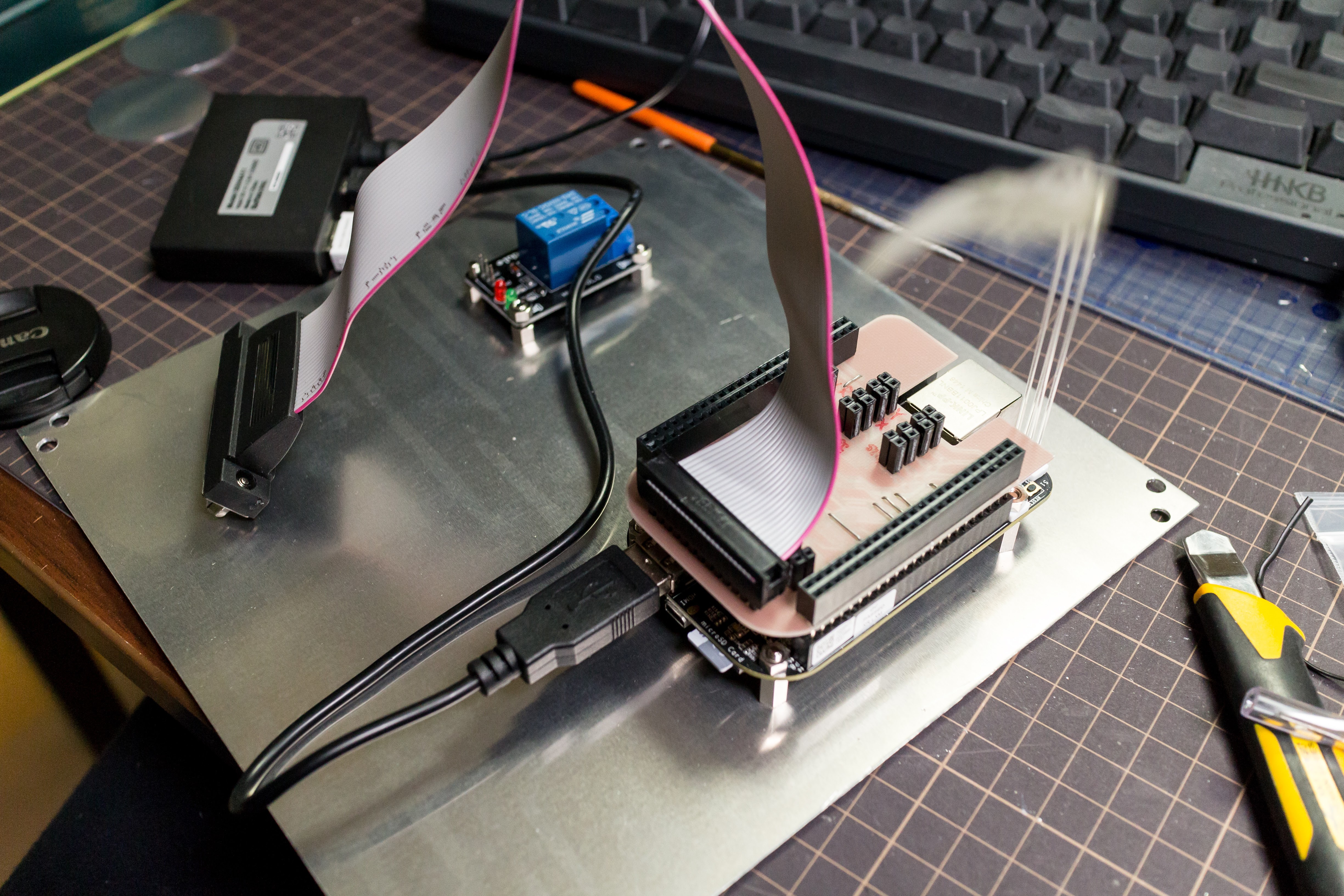

昨年の夏ぐらいからずっとやっていた CNC コントローラの Machinekit 化 がようやく一段落しつつあります。夏の時点で「動く状態」ではあったのですが、筐体に入れておらず雑に組んだまま運用していました。

まぁこれで使えてしまっていたので余計に筐体を作るモチベーションが落ちていたのですが、ようやく作りました。

筐体全体の設計

ベース

ベースは1mmのアルミ板を6枚組合せたもので、machinekit化以前から使っていたものを流用しています。アルミ板6枚はアルミ板で作ったアングルで相互に固定されています。1枚1枚はただの板のままなため、NC 切削する際の Z 軸の余裕を考慮する必要がなく都合が良いです。

方針

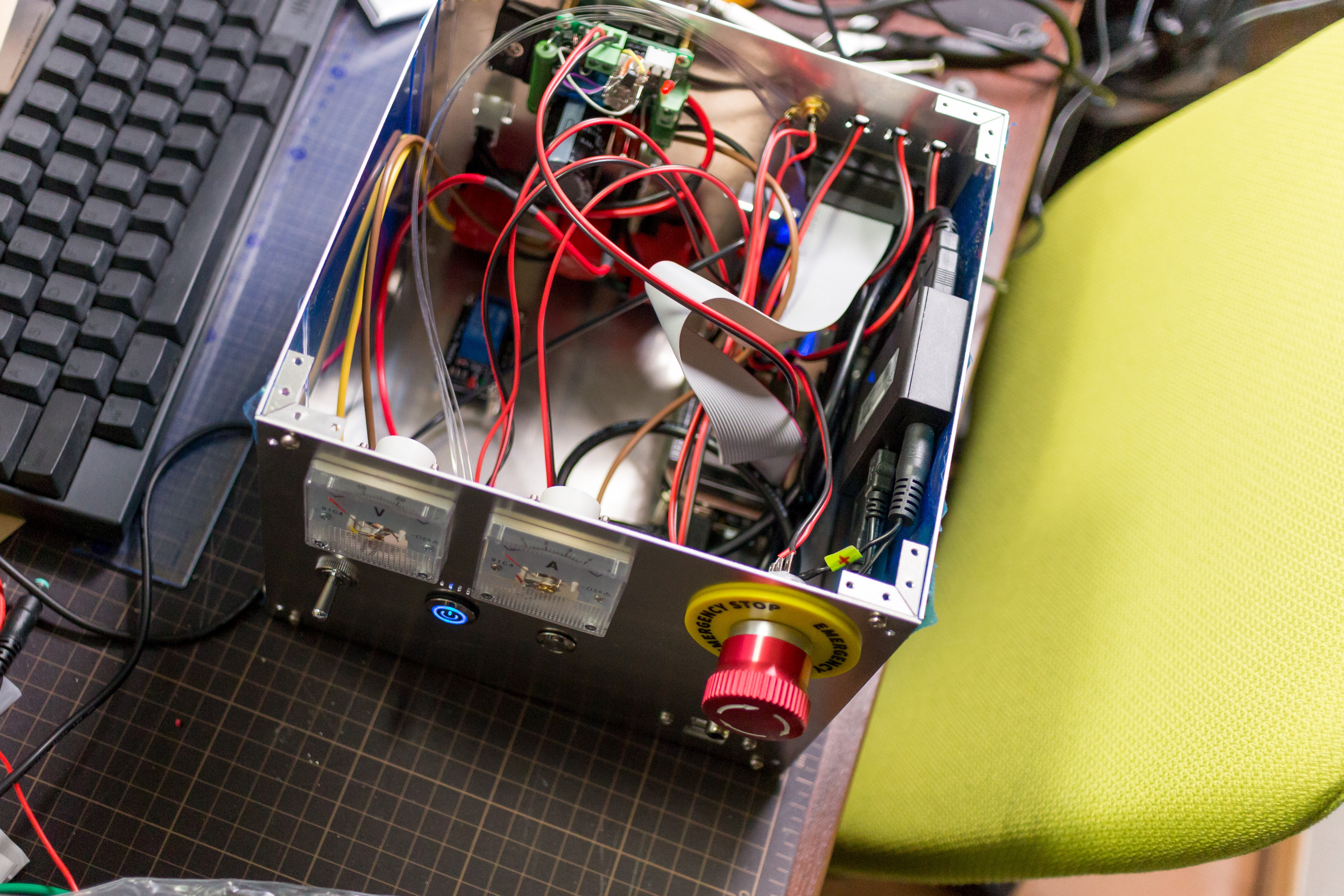

方針として Beagle Bone Black から出ているコネクタはできるだけ筐体の外に引き出すことにしました。HDMI や LAN や USB などです。また USB に関しては筐体内に4ポートハブを内蔵して、前面・背面に2つずつ引き出すこととしました。パネル用のコネクタはほぼ ebay 経由で入手できます。どうもこういうのは国内だと売ってません。

またスピンドル電圧と電流を表示するためにアナログメーターをつけることにしました。切削抵抗の目安になるのではにか?という意図と、あとは単に格好が良いのでつけたいという感じです。

ほかにも細かいことがいろいろありましたが忘れました。

モデリング

3D CAD の Fusion 360 で収めたい部品を全てモデリングし、CAD 上で部品配置を検討しました。「うっかり干渉して入らない……」ということを防ぎ、穴開け用の CAM としても使う意図です。

あとになって作ってみると、大丈夫だろうと思ってモデリングを省いた部分で案の定干渉して、1つのコネクタ (LAN) を入れることができませんでした。今のところ使っていないので致命的ではありませんが代替方法を考え中です。

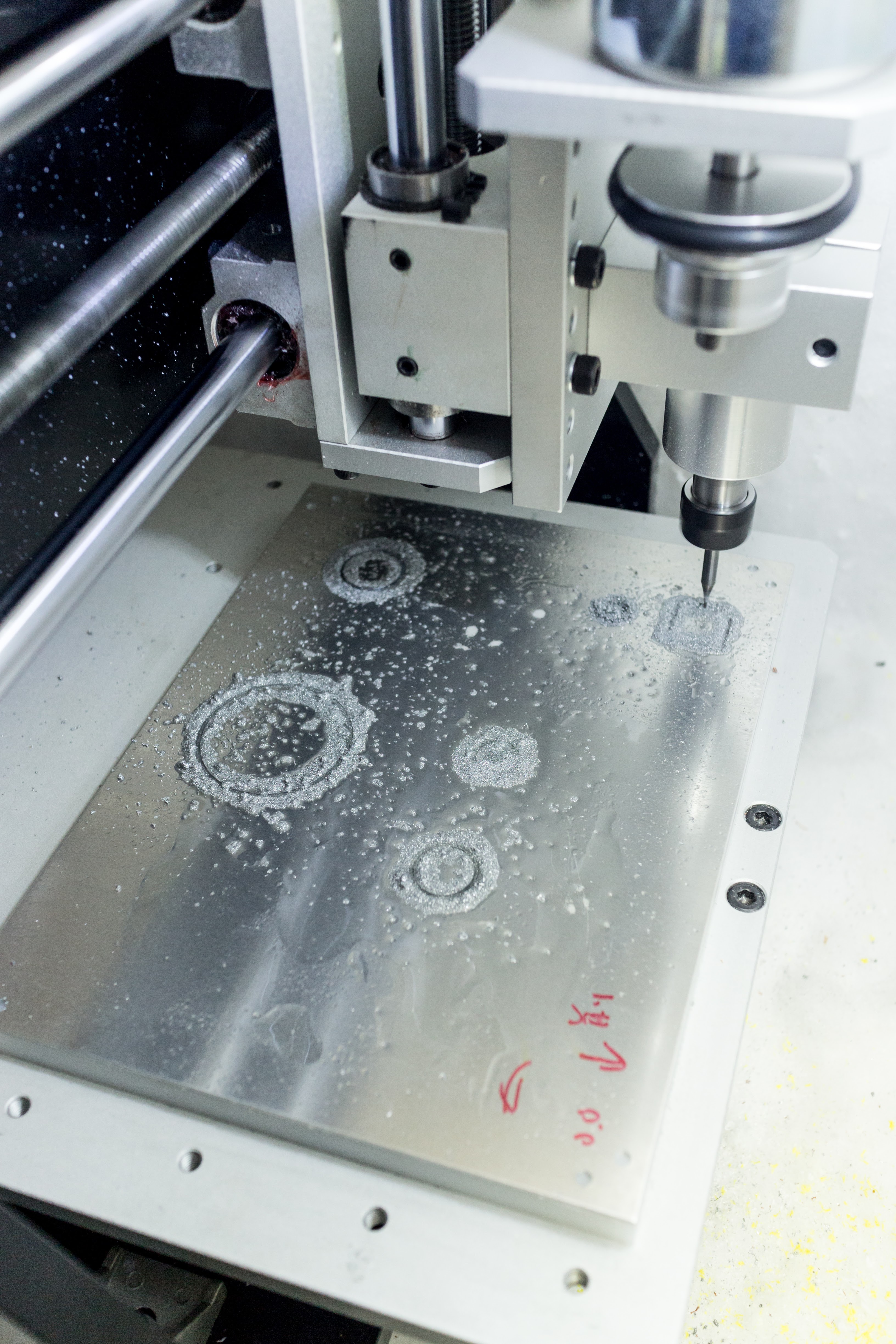

穴あけ

穴あけは CNC フライスで行いました。配置検討した Fusion 360 からそのまま穴あけもモデリングして筐体の各面の CAM データを作成し、Gcode を出力して加工しました。

加工は φ1mm のエンドミルで切り込み 0.1mm、フィード 50mm/min でやりました。最近ようやく切り込みは限りなく小さくしてフィードレードをあげたほうが安全(折れにくい)ということがわかってきました。もっと太いエンドミルを使ったほうが早いですが、ちょっと細かいところもあって面倒だったので基本一括 1mm としました。

ただ、φ1mm のエンドミルだと Fusion 360 は φ1mm の穴のパスを作ってくれないので、該当部分だけ φ0.8mm で加工しました。

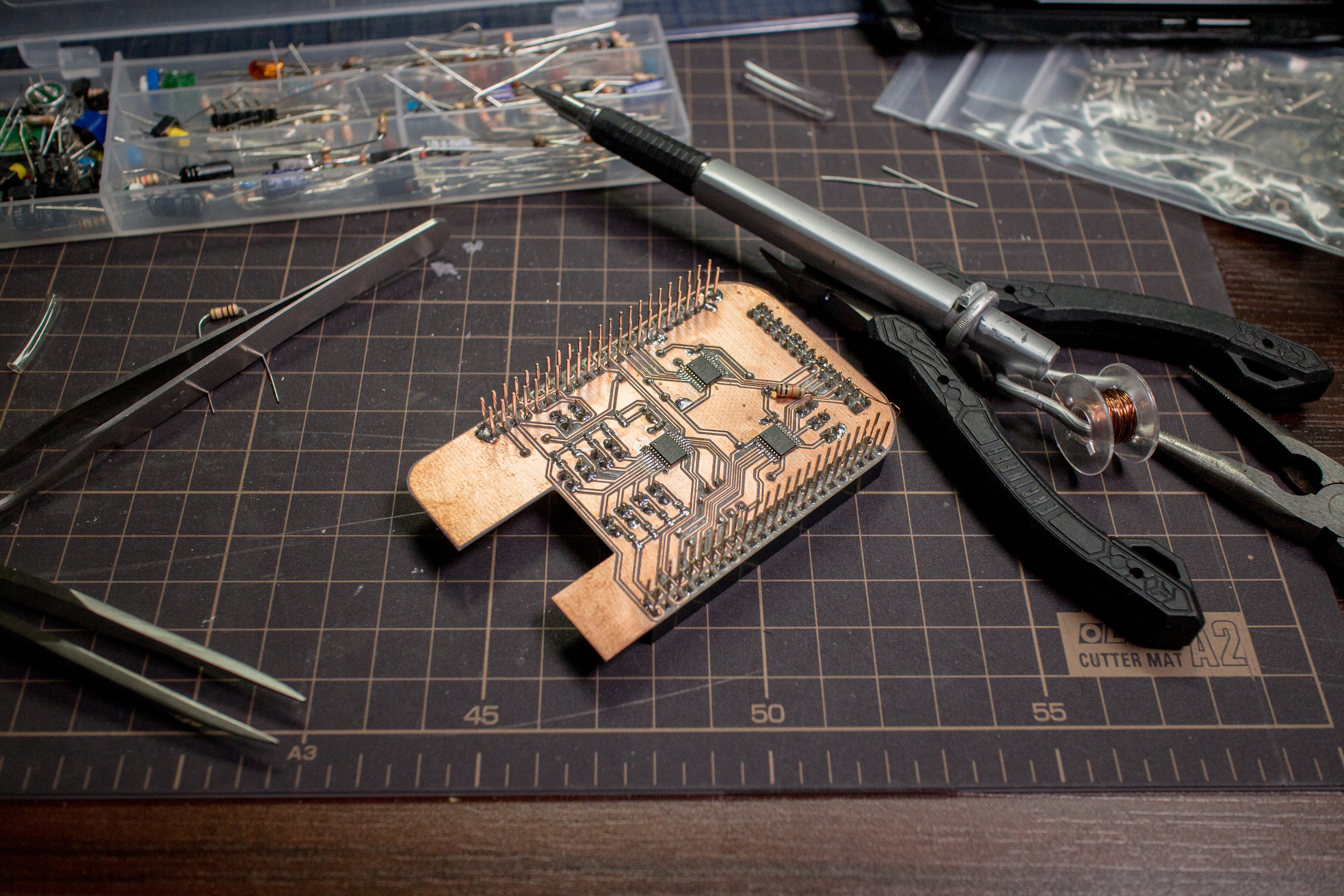

頑張って組む

配線が結構多いので大変でした。100V を引き込むようにしたので、そのへんははんだ付け後にビニールテープで覆って、うっかり触れないようにしてあります。

電圧計・電流計 (どちらもスピンドル用) をどうしても付けたかったので余計配線が複雑化しました。

その他

筐体前面に出ている LED は BBB の USR LED そのままにしたかったので、光ファイバーで引き出しています。

非常ボタンはもともとツバがついていませんが、これも削り出してつくっています。

感想

かなり初歩的ではありますが 3D CAD を活用して筐体設計もそこそこ簡単にできることがわかりました。あとやはりモデリングは細部まで行うことが大事だという教訓を得られました。

自分用メモ:使いかた

- 主電源を入れる

- 自動的に BBB にも電源が入り、電源 LED が点灯する。起動プロセスに入るので USR LED 4つも明滅する

- 起動するまで少々待ってから、VNC で接続する (Finder で Cmd+K)

- (加工する)

- 電源ボタンを押すと BBB はシャットダウン開始される

- しばらく USR LED が明滅したのち、完全に消灯すれば主電源を切ることができる

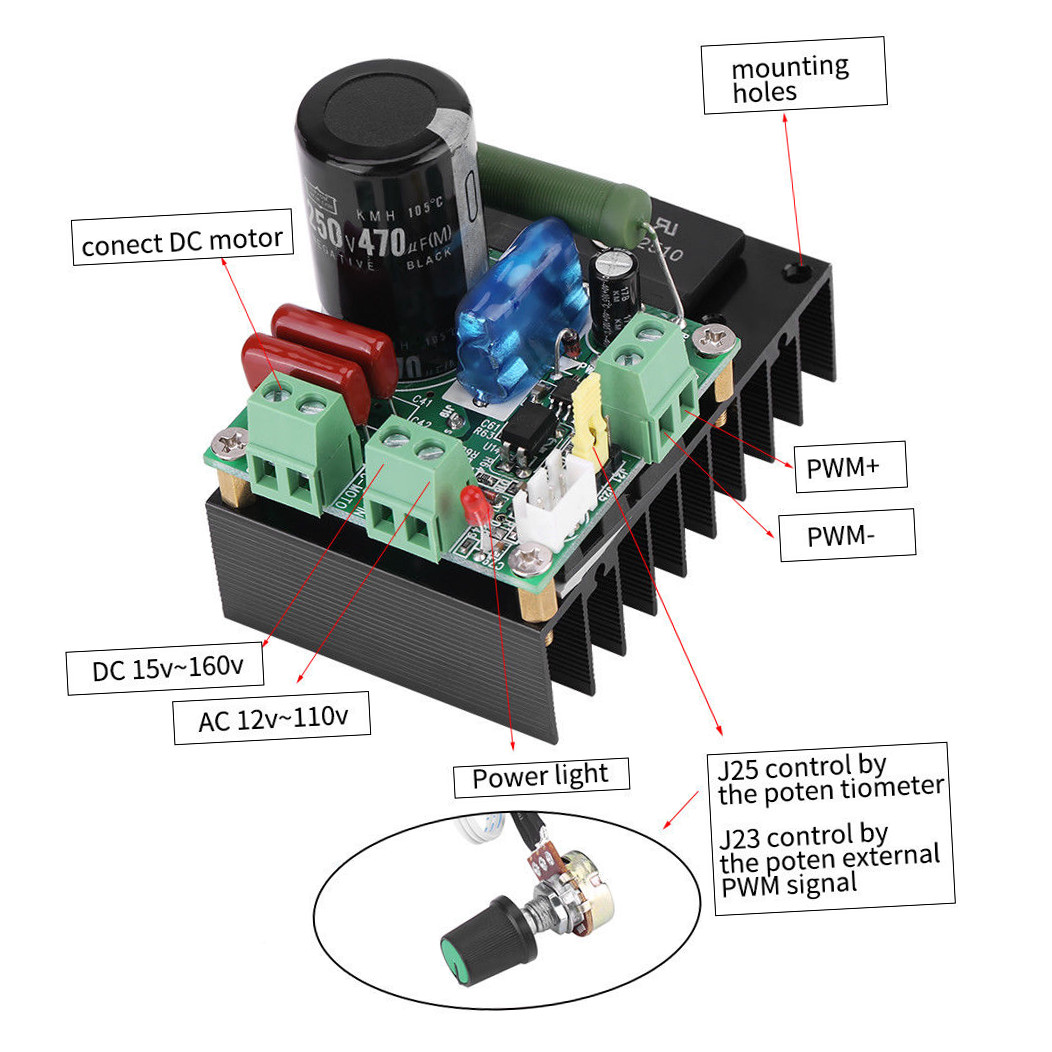

追記 スピンドルコントロール

✖

ネットワーク内の Raspberry Pi の IP アドレスを調べる

いちいちモニタ繋いで確認とかするのは面倒ですが同じネットワーク内なら簡単に調べることができます。

まず ifconfig で所属するネットワークのブロードキャストアドレスを調べます。

$ ifconfig ... broadcast: 192.168.0.255

broadcast 向けで ping を数回打ちます。ARP テーブルを埋めるためなので結果は気にしません。ネットワーク内の接続機器が多いと大量にかえってくるのでほどほどにしましょう。

$ ping 192.168.0.255 ...

arp -a で ARP テーブルを表示し、Raspberry Pi Foundation の OUI ( b8:27:eb) を持つものを列挙します。

$ arp -a | grep b8:27:eb

簡単です。

USB 3.1 Gen2 のハブは現時点ではないみたい

思いたって USB 3.1 Gen2 のハブを探してみたけど、存在していなかった。

ところで、USB 3.0 というのは既に消滅している。過去の USB 3.0 は USB3.1 により置き換えられ USB 3.1 Gen1 となっている。USB 3.0 と USB 3.1 Gen1 は同じなのだ。

ということで単に「USB 3.1 対応」と書いてあるものは、予想に反して合法的に USB 3.0 と同一の製品である可能性がある。Gen2 対応が明記されていなければだめ。

「USB 3.1」と表示されている製品には注意が必要。

- Type-C コネクタを採用しているだけで USB 2.0

- USB 3.1 Gen1 (=USB 3.0)

- USB 3.1 Gen2 (10Gbps)

が混在している。

なぜ USB 3.1 Gen2 のハブ を探していたか

USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) は伝送路における基本波が 2.5GHz なため、ISM バンドの 2.45GHz 帯 (2.4GHz〜2.5GHz)で電波障害が起きやすい。Gen2 なら問題ないはずなので、どうせ買うなら Gen2 に置き換えていきたいと思ったのでした。しかしまだ早かった。

USB 3.1 Gen1 = USB 3.0 ?

USB 3.1 Specification Language Usage Guidelines from USB-IF には以下のような記述がある。

USB 3.1 Gen 1 and USB 3.0 terms are synonymous

✖

市議会へ陳情

個人ではどうにもならない理不尽な事象、できれば解決したいけどどうしよもないってのはまぁよくあると思いますが、もし行政がちゃんと動けば解決するような問題ならば、市議会への陳情というのも1つの手ではあるなとふと気付いたので、実際にやってみました。少なくともネットの片隅で愚痴るよりは実効性があり、市民としての意志表示ができる方法でしょう。

陳情するのは極めて簡単

地域の市議会への陳情にはなんの資格もいらず、議員との繋がりも必要ありません。たくさんの署名なども必須ではなく、完全に個人で出すことができます。議員の紹介があれば請願法に定められた請願とすることができますが、議会運営上は基本的に陳情も請願も同一のものとして扱っていることも多いです (後述しますが地域によって異なります)。

フォーマットはだいたい決まっていて、市のウェブサイトでテンプレートをダウンロードできたりします。

陳情本体は

- 要旨

- 理由

に分けて書くとされています。要旨は端的に「何をしてほしいか」を羅列し、理由でそれを詳しく説明します。要旨に対して採択・不採択・一部採択があるようです。

あと、お役所に出すものなので必要事項は書かないとダメです。

- 宛先 (議長あてに書く)

- 住所

- 氏名

- 電話番号

- 印(直筆なら不要)

だいたい市のウェブサイトに過去の陳情が公開されているので、1年分ぐらい読むと雰囲気がつかめる気がします。こんなの採択されるわけねーだろと思うような微妙な陳情も結構あるので過去ログ読むと気楽になります。

陳情のデメリット

意外とわかりにくいのですが、請願 (紹介議員を必要とする) と違って、陳情は法律で定められていないので、請願法第6条にあるような「何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。」という明確な保護がない可能性があり、もしかすると不利益をこうむるかもしれません。もし陳情することによって不利益が生じる可能性があるなら、なんとかして議員を探したほうが安全かもしれません。

図書館とか行政コーナーで調べると、どこの誰が陳情したのかは分かってしまうようです。

また、地域によっては陳情の扱いが請願より明らかに低く、書面を配るだけというところもあるようです。

自治体ごとの陳情の違い

全部調べるのはだるいので政令指定都市での陳情の扱いを調べてみました。引用のあとに括弧書きがないのは基本的に陳情と請願を同様に扱うとしている都市です。ちなみに請願は地方自治法で定められているのでどの自治体でも同様です。

- 札幌市 「札幌市議会の場合、「請願」と「陳情」の取り扱いは、全く同じです。」

- 仙台市 「陳情についても市の事務に関する事項で内容が請願に適合するものは,請願と同様に取り扱われます。」

- さいたま市 「提出された陳情書は、陳情文書表に編集のうえ、議場での配付をもって、議会に報告されます。」(請願扱いされない。配るだけ)

- 千葉市 「陳情は、委員会限りの審査となります。」(本会議での採択がない)

- 横浜市 「陳情の場合は、議会が関係行政庁に意見書を提出することを要望するものなど、議会の機関意思の決定に関する陳情については、常任委員会などに付託し、その審査結果を本会議に報告した後、陳情者に通知します。それ以外の陳情(行政への要望に関する陳情等)については、議長が市長等の回答を求め、その旨を陳情者に通知します。」(請願とは違う扱いだがほぼ同様に扱われるケースがある)

- 川崎市「陳情は、市議会議員の紹介を必要としません。請願と同じく委員会で審査を行い、「採択」、「不採択」の結論が出た場合は、その結果を提出者に通知します。」

- 相模原市 「請願は市議会議員の紹介が必要です。陳情には市議会議員の紹介は必要ありません。どちらも取り扱いは同じです。」

- 新潟市 「陳情も請願と同様に審査されますが、郵送による陳情は、所管委員会に付託せず、議会運営委員会への報告にとどめる取り扱いとなります。」(結論の有無)

- 静岡市「また陳情書についても、所管の委員会で審査され、採択されたものは、関係機関に送付するなどして、その実現に努力するよう求めます。」(請願とプロセスが異なる。本会議採択がない?)

- 浜松市 「陳情及び要望は、議員の紹介がなくても提出することができます。陳情が提出された場合は、直接所管の委員会で審査し、採択・不採択が決定されます。採択した陳情は、請願と同様に市長等の執行機関に送付されます。」(本会議での採択がない)

- 名古屋市 「陳情の審査は請願の場合と同様であり、委員会の決定については、請願の扱いと同様のもの、ききおく程度にとどめるものなど、事案に応じた取り扱いをしています。」

- 京都市「陳情は,議員の紹介を必要とせず,受理した陳情は,所管の常任委員会において請願と同じように審査しますが,「採択」又は「不採択」の結論は出しません。」(結論の有無に違い)

- 大阪市「陳情は委員会で審査し、結論 (採択・不採択) を出します。 なお、次の各事項に該当する陳情は委員会に付託されません。」(請願と違い本会議で採択はされない)

- 堺市「提出された請願は本会議と委員会で、陳情は関係する委員会で、それぞれ審議されます。」(本会議での採択がない)

- 神戸市「請願・陳情はどちらも慎重に審査した後、請願は最終的に本会議で、陳情は委員会で採択するかどうかの結論を出します。」(本会議での採択がない)

- 岡山市 「岡山市議会では、議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情と呼んでいますが、請願書も陳情書も同じ扱いです。」

- 広島市「関係する委員会に付託・審査の後、その審査結果に基づき、本会議で、「採択」「不採択」の結論を出します。」

- 北九州市「陳情も文書(陳情書)の提出が必要ですが、市議会議員の紹介は必要ありません。また、その内容が請願と同様に取り扱うべきものについて、請願書の例により処理されます。」

- 福岡市 「陳情は、委員会に送付、各委員に配付しますが、採択・不採択の結論は出しません。」(結論の有無)

- 熊本市 「請願は採択、不採択を決定しますが、陳情は採択、不採択の決定は行いません。」(結論の有無)

雑感:調べてみると意外と取り扱いに差があります。大きくわけて「配るだけ(結論を出さない)」「委員会で採択する」「請願と同様」と分かれるみたいです。

考えかた

増田で炎上させられるようなトピックでない限りインターネットでいくら行政に文句を言っても意味はありません。手続きが簡単なので、陳情は「ネットで言うよりマシ」ぐらいのものでまぁそれほど期待せずにやるのが良い気がします。

制度的にDDOS攻撃に弱そうですが、どうなんでしょうね。

そのほか雑多なメモ

住んでるところの市議会に限る話かもしれないので覚書程度に

- 陳情の締切は本会議中に2回ある。ここで委員会付託

- 本会議は年4回

- 内容を市議会の議事課のほうでかなり精査されて文言の訂正をかけてくれる。引用文献の年月が正しいかとかも見てる。

- 訂正は電話で確認される。

- 陳情には図をつけれないらしい。図をつけるなら参考資料を議会に配りにきてねという話をされた。

✖

SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art を買った

SIGMA 単焦点広角レンズ Art 35mm F1.4 DG HSM キヤノン用 フルサイズ対応 340544 cho45

かなり久しぶりに EF マウントのレンズを買った気がする。ほんとは 50mm を無駄に買い足ししたかったが、手元に EF 50mm F1.4 は一応あるし、35mm は手放して手元になかったので 35mm にした。

噂通りでピント面の解像度はとても高い。そして解放で使ってもそれほどコマ収差がない。

35mm は久しぶりに使ったけど結構苦手意識がある。寄ったとき背景を整理するのが難しい。使ってて気楽な 100mm は主題以外あんまり考えてなくていいゆとり仕様なんだよなと思った。

この前の松田山 には 35mm と 100mm を持っていったけど、結局 35mm だけで撮った。

Google をパスワードマネージャに

最近は Google 以外のサイトのパスワードを一切覚えないという運用を試しています。つまり

head /dev/random| shasum | base64

のように完全ランダムで生成してパスワードを設定し、ブラウザ (Chrome) に覚えさせてログインします。

SHA1 の Base64 で 61 文字のパスワードになります。ときどきパスワードの全長に制限をかけているクソサイトとかがあるので、そういうときは適当にぶった切ります。まぁとにかく保存するのでなんでもいいんです。アカウント復旧に必要なメールのパスワード強度より強くしても無駄です。

パスワードが保存されず、セッションが切れた場合

ときどき Chrome でちゃんとパスワードが保存されないことがあります。これでセッションが切れるとどうにもなりません。

こういうときは諦めて毎回パスワード再発行をします。だいたいの場合メールがきてすぐ再設定できるので「パスワードを忘れるリスク」はパスワードが簡単でハックされるリスクよりもかなり低いのです。

これはつまりメールのパスワードが全体のセキュリティを決めます。gmail など信用できるサービスで2要素認証を使うなどしてここをとにかく強くしておきます。

スマフォアプリ

この方法だとスマフォのネイティブアプリでパスワードを入力する際に困ったことになります。そもそもネイティブアプリでパスワードを入力させるのとかクソだと思いますが (ブラウザに飛ばして戻ってくるように設計するのが正しいと思う)、それはともかく現実的に困ります。

解決方法はあって、Google Chrome で保存したパスワードは、実はブラウザ上からすべて見ることができるようになっていますので、これを使います。

大変わかりやすいドメインでありがたいですね。Google のパスワードさえ覚えていれば、保存済みの全てのサイトのパスワードを閲覧することができるという破滅的ページとなっています。

とにかく、ここで表示するアイコンを押してコピーすればどこにでも入力できます。

良い点

Google アカウントは万が一それ自身のパスワードを忘れた場合の復旧手順や、2要素認証の方法を失った場合の復旧手順がしっかりしています。BAN されない限りはかなり強力なバックアップです。

悪い点

ウェブサイトがないサービスのパスワードは覚えることができません。

Google に完全に依存します。Google なしで他のサイトにログインすることができなくなります。一番こわいのは BAN されて復旧できないことなので品行方正に生きていきましょう。まじで詰みます。

松田山

羽田

✖

✖

最近の Raspberry Pi はデフォルトで ssh が無効

Raspbian 2016-11-25 のリリースから ssh がデフォルトで無効になっていて port 22: Connection refused となる。

起動してからキーボードで有効化してもいいが、boot パーティション (FAT) のルートに "ssh" という名前のファイルを作っておけば、sshd が起動するようになっている。

たとえば (OS X ) 以下のように

touch /Volumes/boot/ssh sudo umount /Volumes/boot