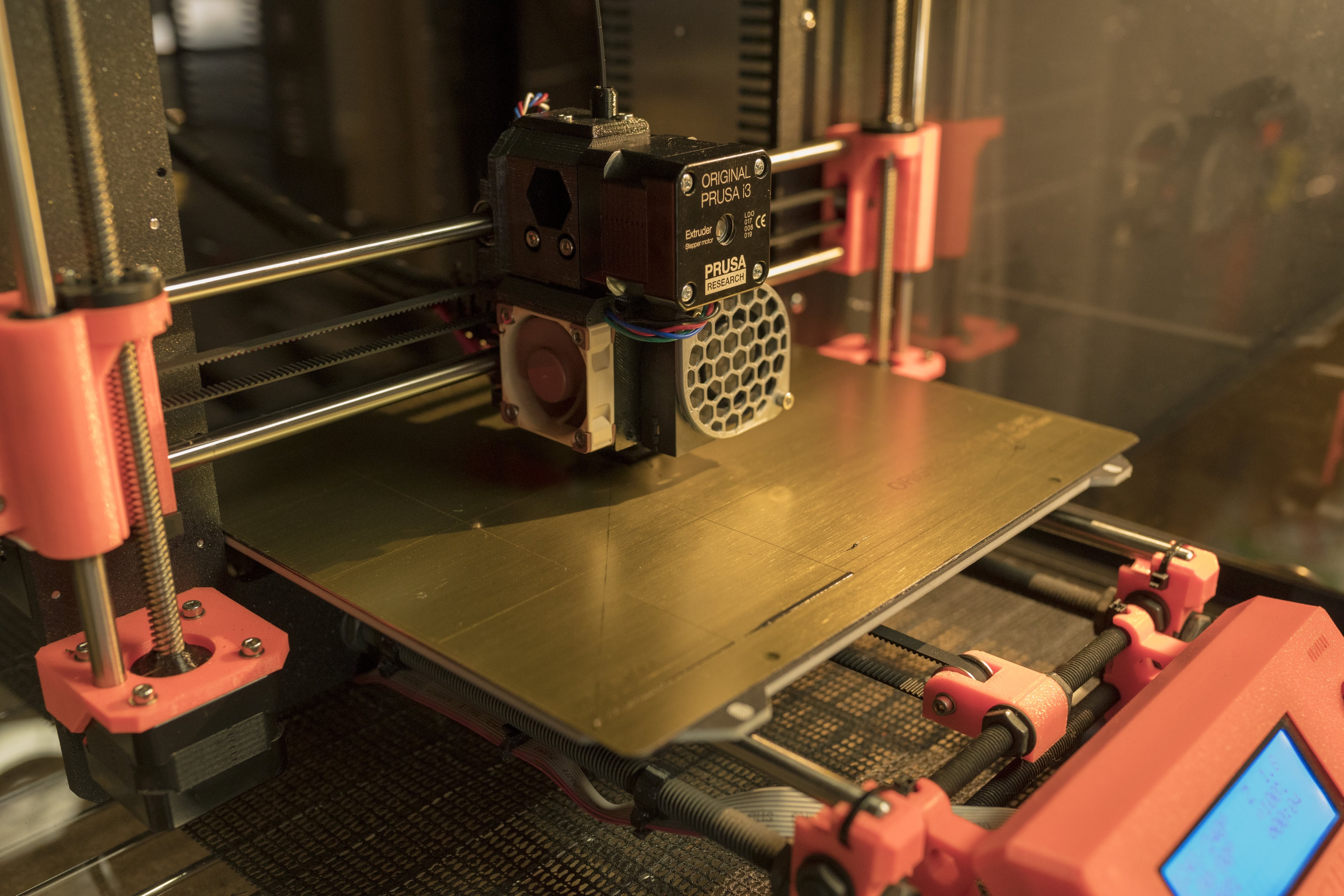

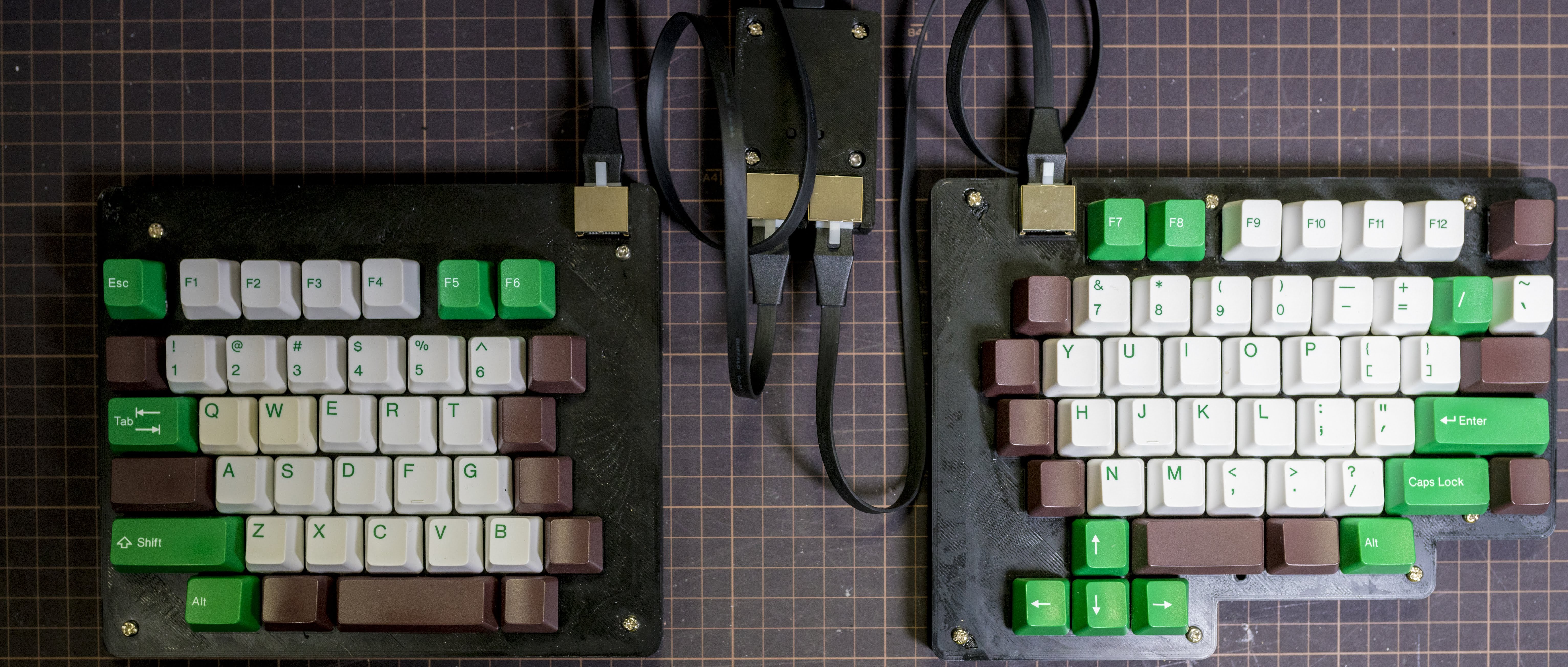

(画像は過去に入力したデータを全て Google Fit へ入力しなおした様子)

Fit API 全体の概念

単純にグローバルな「体重」に対して値を追加するみたいになっているわけではない。

各アプリケーション(サードパーティ含む)は自分用の「データソース」を作る。これはセンサーに対応する。例えば「体重計 HOGE-001」みたいなデータソース。このとき「体重 (com.google.weight)」とかデータの種類と「浮動小数点」とかデータ型の定義をしておく。

データソースの定義に従って、データソースにデータポイントを追加してく。例えば「体重は 69.95kg」みたいな。

こうしていくと、複数のデータソースから「体重」データがいくつもできることになる。

実は Google Fit の画面から体重を入力すると user_input というデフォルトで存在するデータソースにそのデータは蓄積される。一方で、自分で独自の「体重」のデータソースを作って追記することもできる。これによって、データソースごとに自分のデータにだけ責任を持つという形にすることができる。

これらの「体重」のデータは最終的に derived:com.google.weight:com.google.android.gms:merge_weight というデータソースに集計されて、Fit で表示されている。

あとアクティビティ(ランニング)に対応するセッションとかがあるけど、今回は使ってないので調べてない。

「体重」を記録する場合

なんらかの方法で体重情報を取得できるとして、それを Google Fit に保存したい場合を想定する。

全体の流れは以下の通り

- Fitness API が有効な OAuth の設定をする

- 対応するデータソースを作る (体重計を1つのセンサーとみなして)

- データソースへ値を追記する

Perl での例をしめす。CLI アプリケーションとしての実装。oob でキーを入力するため初回のみインタラクティブな インターフェイスになっている。

use v5.12;

use LWP::Authen::OAuth2;

use Path::Class;

use JSON;

use HTTP::Request::Common qw(GET HEAD POST DELETE PATCH);

use DateTime;

use constant {

CLIENT_ID => '',

CLIENT_SECRET => '',

};

my $token_file = file('.token_file');

my $token_string = eval { $token_file->slurp } || '';

my $google = LWP::Authen::OAuth2->new(

client_id => CLIENT_ID(),

client_secret => CLIENT_SECRET,

service_provider => "Google",

redirect_uri => "urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob",

save_tokens => sub {

my ($token_string) = @_;

my $fh = $token_file->openw;

print $fh $token_string;

close $fh;

},

save_tokens_args => [],

token_string => $token_string,

);

unless ($google->token_string) {

my $uri = $google->authorization_url(scope => join(' ',

'https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.read',

'https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.write',

));

printf "Access to authorization: %s\n", $uri;

printf "Input authorization code: ";

my $code = <>;

chomp $code;

$google->request_tokens(code => $code);

}

my $res = $google->request(POST "https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources",

Content_Type => "application/json;encoding=utf-8",

Content => encode_json({

"application" => {

"name" => "foobar baz",

"detailsUrl" => "http://example.com",

"version" => "1",

},

"dataType" => {

"name" => "com.google.weight",

"field" => [

{

"name" => "weight",

"format" => "floatPoint"

}

]

},

"dataStreamName" => "foobar",

"type" => "raw",

"device" => {

"manufacturer" => "my",

"model" => "foobar",

"type" => "scale",

"uid" => "1000001",

"version" => "1.0"

}

})

);

my $datasourceid = undef;

if ($res->code == 409) {

my $json = decode_json($res->decoded_content);

($datasourceid) = ($json->{error}->{message} =~ /Data Source: ([^ ]+) already exists/);

} elsif ($res->code == 200) {

my $json = decode_json($res->decoded_content);

$datasourceid = $json->{dataStreamId};

} else {

die "failed to request creating data source";

}

unless ($datasourceid) {

die "cannnot retrieve or create datasource";

}

my $data_points = [

{ epoch => ..., weight => 69.4 },

{ epoch => ..., weight => 69.4 },

{ epoch => ..., weight => 69.4 },

];

my $minstarttime = min map { $_->{epoch} } @$data_points;

my $maxendtime = max map { $_->{epoch} } @$data_points;

my $datasetid = sprintf("%s-%s", $minstarttime, $maxendtime);

my $res = $google->request(PATCH sprintf("https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources/%s/datasets/%s", $datasourceid, $datasetid),

Content_Type => 'application/json;encoding=utf-8',

Content => encode_json({

"dataSourceId" => $datasourceid,

"minStartTimeNs" => $minstarttime * 1000 * 1000 * 1000,

"maxEndTimeNs" => $maxendtime * 1000 * 1000 * 1000,

"point" => [

map {

{

"dataTypeName" => "com.google.weight",

"originDataSourceId" => "",

"startTimeNanos" => $_->{epoch} * 1000 * 1000 * 1000,

"endTimeNanos" => $_->{epoch} * 1000 * 1000 * 1000,

"value" => [

{

"fpVal" => $_->{weight},

}

]

}

} @$data_points

]

})

);

say $res->as_string; データソースを削除するには

既存のデータポイントが残っていると削除できないため、以下の手順を踏む

- GET dataPointChanges で全てのデータポイントを洗って、startTimeNanos の最小値、endTimeNanos の最大値をもとめる

- DELETE datasets で 求めた startime-endtime を datasetid とする (既存データポイントを削除)

- DELETE dataSources を行う

ただ、データポイントを削除しても deletedDataPoint に入るだけで、完全に消えるわけではない。データソースも、削除は通っても、再度作成を行うと、deletedDataPoint が含まれた古いデータが復活する。ここらへんの挙動はよくわからない。

コード例は以下の通り

my $page_token = "";

my $minstarttime = "inf";

my $maxendtime = 0;

while (1) {

infof("GET dataPointChanges with token %s", $page_token);

my $res = $google->request(GET sprintf("https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources/%s/dataPointChanges?%s", $datasourceid, $page_token));

$res->code == 200 or die "failed to get dataPointChanges";

my $json = decode_json($res->decoded_content);

use Data::Dumper;

warn Dumper $json ;

@{ $json->{insertedDataPoint} } or last;

$minstarttime = min $minstarttime, map {

$_->{startTimeNanos}

} @{ $json->{insertedDataPoint} };

$maxendtime = max $maxendtime, map {

$_->{endTimeNanos}

} @{ $json->{insertedDataPoint} };

$page_token = "pageToken=" . $json->{nextPageToken};

}

if ($maxendtime) {

my $datasetid = sprintf("%s-%s", $minstarttime, $maxendtime);

infof("Deleting existing data points for this data source %s", $datasetid);

my $res = $google->request(DELETE sprintf("https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources/%s/datasets/%s", $datasourceid, $datasetid));

say $res->as_string;

} else {

infof("There are no data point");

}

infof("Deleting this datasource");

my $res = $google->request(DELETE sprintf("https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources/%s", $datasourceid));

say $res->as_string; OMRON の Wi-FI 体重計

突然話は変わるがOMRON の Wi-FI 体重計を買ったのは失敗だなーと思っている。Bluetooth 体重計のほうがハックしやすいと思うからだ。Wi-Fi 経由で https でサービスと接続されているとサービス側の仕様変更やサービス終了の影響をうけてしまう。そして実際、オムロンはPC側のサービスを終了してしまった。

しかし BT 対応の体重計を買いなおすのも嫌なので、Android アプリが取得しているデータを普通にスクリプト (Perl) で取得できるようにして、Fit にインポートできるようにした。毎日動かせば常に Google Fit 側へデータが同期されるので、たとえ OMRON のサービスが終了しても、最悪データは失われない。リバースエンジニアリングしたので同期スクリプトの公開は控えるが、Google Fit のノウハウだけ記録しておく次第 (BT 体重計から Fit へ同期するアプリケーションなんかを書くときに役立つはずだ)。

Google はウェブの会社で、ユーザーデータの重要性はよくよく理解していると思われるので、サービス終了の際にエクスポートをちゃんと提供することが期待できる。一方でオムロンにそれは期待することはできない。PC版の閲覧サービス終了させてきたしね。

-

トップ

-

tech

-

Google Fit の REST API で体重を自動入力する

.png)

.png)