FNIRSI-1013D オシロというやつを買ってみたが帯域は怪しい

少し前に、ベンチトップオシロのプローブが届かず、DSO QUAD を久しぶりに使う機会があった。しかしあまりに使いにくく、ポータブルオシロがちょっと欲しくなってしまった。それですこし探していたらよさげなのを見つけてしまった。

FNIRSI-1013D というやつで 13000円程度で買える。2ch 100MHz 1GS/sec と謳われているもの。値段とスペックが釣りあってなさすぎる。ボタンはオン/オフ以外はなくて、操作はすべてタッチ液晶 (静電容量式のようだ) で行う。

- 2ch

- アナログ帯域 100MHz (後述するが怪しい)

- 50mV〜500V

- 50S〜10nS

- 1G sample/sec 240Kbit (後述するが怪しい)

- 立ち上がり時間 3nS未満 (後述するが怪しい)

- 7インチタッチ液晶 (800x480)

- バッテリ駆動 (USB 充電式) 6000mAh

- USB 接続は Type-C。Mass Storage Device として認識される。Type-C ケーブルはついてくる。

- 100MHz プローブが2本ついてくる

プローブは手元のプローブと比較してみたが問題ないプローブだった。安い100MHz のプローブでも2本で2500円程度するので、本体の価格はおそろしく安い。

外観やメーカー表記に複数バージョンがあるようだ? これは後期バージョンのようで、BNC や電源ボタンが出っぱっていないので、持ち運びしやすくなっている。

使い勝手

特に悩むところなく使える。トリガが2種類 (raising edge/falling edge)しかないけど別にいいだろう。UI も案外良く、機能が少ないこともあってすっと使える。

タッチ操作でトレースを移動できたりする。気が効いてるのが move fast / move slow という切り替えで、slow にするとタッチしているときの移動量を減らせる。

気になる点

計測レンジが狭め

最小レンジが狭め x1 で 50mV/div

横軸

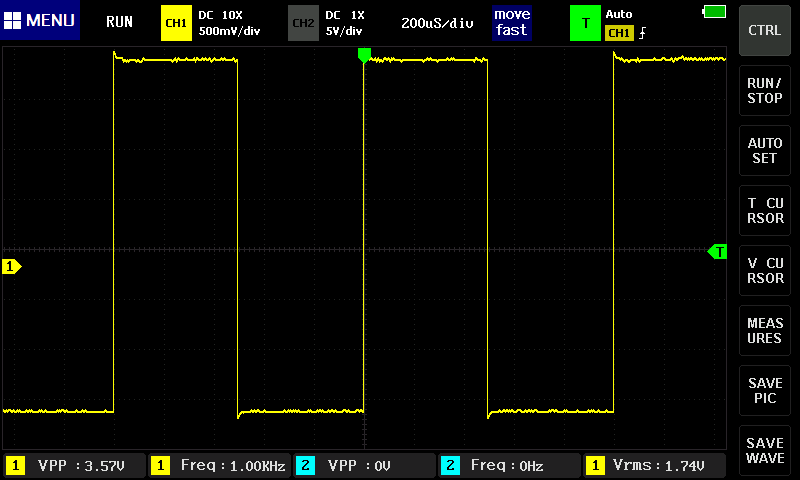

サンプリングをナイーブに表示している感じなので、時間レンジをうまく設定しないとまともに表示されない。あと時間レンジによってサンプリング数を変えていると思うけどその表示はない。交流を入力しているはずなのにどうみても交流に見えないときは AUTO SET すると時間レンジを適切にセットしてくれる可能性がある。

プローブ補正が綺麗にいかない

プローブ補正しても立ち上がりにオーバーシュートのようなものが見える。

帯域幅

100MHz/ 1Gs/sec はかなり嘘っぽい。

前提知識

- 0dBm は 0.224V

- 帯域幅は3dB減衰する周波数。-3dBとなる周波数で、入力が 0dBm なら電圧的には 0.158V になった周波数

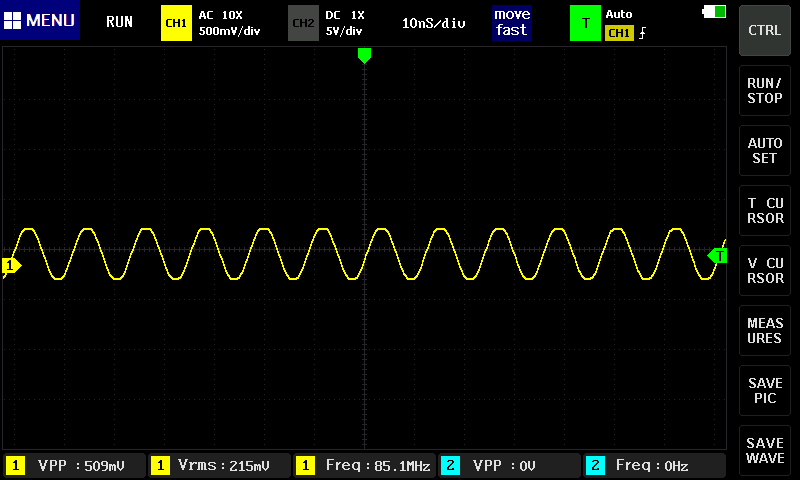

50MHz付近の挙動があやしい。また100MHzに近付くとナイキスト周波数に近付いたようなうねりが観測される。ちょっと気になるので一定の入力を行い、周波数特性を描いてみることにした。

手元に 100MHz ぐらいまで簡単に出せるのがスペアナのトラッキングジェネレータしかないので、ゼロスパンにして正弦ジェネレータとして使って試した。出力は50Ω終端し、プローブはこの抵抗の両端につけた。

- CH1

- プローブは付属の 100MHz (なのでプローブの周波数特性も含む)

- プローブ先端のクリップは外して短いGNDリードに

- 0dBm 50Ω終端の両端を測定

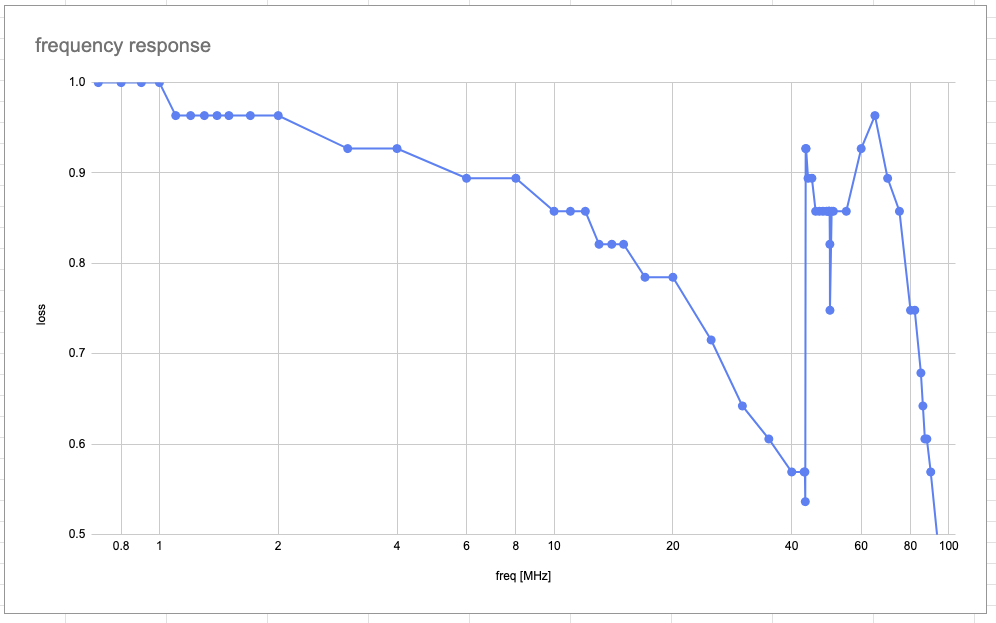

横軸が周波数、縦軸が減衰比。4周期ほど表示させて、画面に表示されるVrmsを読んで比に変換している。見ての通りでおかしい。おそらくアナログ帯域は 25MHz ぐらいで、43.4MHz あたりから補正のようなものが入っているように見える。

プローブ補正しても消えない立ちあがりのオーバーシュートはこれのせいかも

感想

帯域幅が詐欺っぽいのはともかく、13000円で売れるように作るのはすごすぎる。

一方、縦軸はあまり信用ならないのと、帯域幅、サンプリングレートが怪しいのであまり高速な信号は見ないほうが良い。メモリ長も短いので複雑な波形は見れない。

25MHz以下ならある程度使えそうなので、プローブのGNDリード+クリップをそのまま使えるぐらいの周波数帯で波形を見たい場合は便利かも。ちゃんとしたオシロの代わりにはならないが、DSO Quad みたいなのよりは使える。

関連エントリー

- スペアナでスプリアス測定してみる (KX3 CW) 手元にある Elecraft KX3 の測定をしてみる。 (ちなみに当局の KX3 は「平成17年12月以降にアマチュア局の保証を受けて免許...

- HackRF One の Sweep Mode の動作 hackrf_sweep コマンドの動作を調べたので記録しておく。このコマンドは HackRF One のファームウェアと協調して、うまく広...

- Hantek CC-65 カレントプローブ 安いカレントプローブを Aliexpress で買った。5000円ぐらい。 9V 006P 電源 10mA〜2A のレンジまたは 100mA...

- CW の信号帯域とコンスタレーション CW の最小単位である短点の長さ t は以下で求められる。w は符号速度、単位 wpm (通常は 10〜40wpm) 。 5 (トトトトト ...

- オシロスコープ Rigol MSO5074 を買った RIGOL デジタル・オシロスコープ MSO5074 70MHz 周波数帯域+4チャンネル+16デジタルアナログチャンネル+8bit垂直軸分...