これ安いし1個あるととても便利。USB 充電がちゃんと急速充電になっているか? とか実測でわかる。

充電専用というわけではなくて、普通の USB 機器に挟んでも使えるので、どのUSBデバイスがどれぐらい電力食っているかを実測できる。

似たようなのを自分で作ろうかと思っていたけど、買ったほうが遥かにやすい例

これ安いし1個あるととても便利。USB 充電がちゃんと急速充電になっているか? とか実測でわかる。

充電専用というわけではなくて、普通の USB 機器に挟んでも使えるので、どのUSBデバイスがどれぐらい電力食っているかを実測できる。

似たようなのを自分で作ろうかと思っていたけど、買ったほうが遥かにやすい例

しばらく試行錯誤していたが形になった。

追記: より高性能なタイプのSWR計も作りました

SWR は計るものというより、進行波と反射波の関係を計算して出すものなので、正確にいうなら進行波・反射波電力計といえそう。

進行波と反射波を分けるためには、方向性結合器 (Directional Coupler) というものを使う。

SWR 計に使う方向性結合器にもいろいろあって、市販されているもので主流なのは CM結合型 (容量・相互インダクタンス結合 / Bruene Coupler など) のものだけれど、今回タンデムマッチ (Tandem match coupler / Sontheimer bridge) と呼ばれているものを試す。

Wikipedia だと Cross-connected transformers という形の方向性結合器を使うもので、ARRL がドキュメントを出したことがあり、英語の記事だと良く使われているのを見る (逆に日本語のリソースは大変少ない)

CM結合型と比べると以下のような違いがありそう。

メリット

デメリット

その他特徴

つまり以下のようなトレードオフがある

CM 結合型は浮遊容量・インダクタンスの影響が大きくでやすいので、アマチュア的にはタンデムマッチのほうが作りやすいのかな?

コアにはまず鉄粉コアの T68-2 (AL=5.7) を使った。30Tだと実測で約5.5uHとなり、7MHz で約230Ω、3.5MHz で 約110Ω程度のインピーダンスになる。

挿入損失はコイルのインピーダンスで決まり150Ω (伝送路インピーダンスの3倍) 以上が望ましいらしい。つまり 3.5MHz だと厳しい?

30:1 のトランスを使うと、電力は巻数の二乗に比例 (電圧比の二乗) なので dB になおすなら

になる。100W 時に 0.11W (900分の1) ほどとりだす。(この分は確実に挿入損失となる)

タンデムマッチだと出力インピーダンスも50Ωになるので、50Ωのダミーロードにかけて、かかった電圧をはかる。だいたい 0.2W 以上、0.5W ぐらいの定格が必要。200Ω 1% の1/4W金属皮膜抵抗を4つ並列にした。

なので、100W で 50Ωの場合は約 2.34V ほど。1W で約0.235V が出力される。

ADC にかける前に検波 (直流にするということ) とバッファをする。ショットキーかゲルマニウムダイオードと 0.01uF 程度のコンデンサ。ダイオードはVfができるだけ低いものにしないと小電力域で計れなくなる。コンデンサはバイパスコンデンサとして働くので、最短で配線する必要がある。

検波後は直流で、$ \sqrt{2} $ 倍の電圧が出力される (ダイオード検波は単に整流回路で、通ると交流最大電圧に近づく)。バッファ用のオペアンプはなんでもよさそう。ユニティゲインで使える安いのを使う (電源電圧を 3.3V にしたので Rail to Rail なオペアンプでないとダメだった)。

直流としては 100w で約3.3V、50W で約2.4V、1Wで約0.3V得られる。

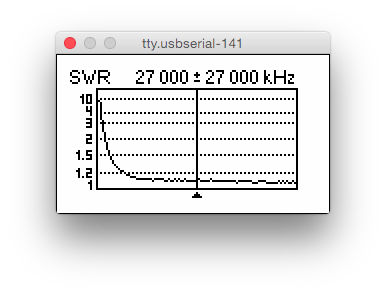

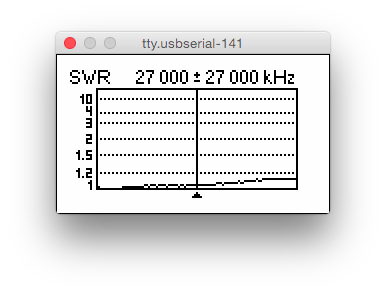

製作一発で一応ちゃんと動いていそうな動作をした。

30T で作ったが、ダミーロードを接続してこの装置自体の SWR (リータンロス) を計ったところ、3.5MHz で思ったより厳しく(SWR 1.3ぐらい)なってしまったので、40T 巻いたほうがよかった気がする。他の50MHz までの周波数ではSWR 1.1ぐらいで、あんまり良くはない。

まず方向性結合器としての特性をはかる。

InsertionLoss は低いほど良い。Isolation は高いほど良い。Directivity も高いほど良い。

SWR を計るなら Directivity は 25dB 以上が必要

蓋をあけた状態で測定してる。

{"InsertionLoss"=>0.017047875223552212, "Coupling"=>-29.935364253260417, "Isolation"=>-60.00167004225055, "Directivity"=>-30.06630578899013}

{"InsertionLoss"=>0.8359903685258546, "Coupling"=>-28.586867798374822, "Isolation"=>-40.980457559768844, "Directivity"=>-12.393589761394026}

50MHz での性能が悪い

0.1dB 以下の挿入損失ならメーカー製品に劣らないが、50MHz ではかなり微妙。

全体的にリターンロスが少し高く、3.5MHz で微妙なのと、50MHz での性能の悪さを改善できないかと思いコアを変えてみた。

FT82-43 (AL= 470) に 30T 巻くとインダクタンスは370uHぐらいになる。数kΩのインピーダンスになる。ちょっと多すぎる気がするのと、FT82-43 だと磁気飽和しそうだなと思いつつ試した。一般的にタンデムマッチに使われるコアに比べかなり透磁率が高い。

結果的に 50W までなら特に発熱などの問題なく動いてくれた。

リターンロスは全域で劇的に改善し、殆ど SWR にして 1.05〜1.15 未満になった。

しかし高透磁率のフェライトコアの場合個体差が多く (AL値にして±20%の個体差がある)、完全に同じトランスを作るのが難しい。バランスが崩れて方向性が悪化している気がする (それでも鉄粉コアよりマシ)。できればコアのマッチドペアをとったほうがいいかもしれない。

これでも 50MHz ではあまり優秀とは言えない。浮遊容量のほうが問題なのだろう。20T〜25T でいいかもしれない。また、50MHz の場合ダミーロード自体のリターンロスが無視できないので、実際の方向性はもっとマシだと思われる。

FT82-61 (AL= 79) のほうが透磁率がちょうど良さそうだけど、手元になかった。自分みたいに、そこまで電力かけねーよっていう場合は43材でもいいかもしれない。重大な特性悪化があるので、やはり61材のほうが良いようです

{"InsertionLoss"=>0.006825846825207417, "Coupling"=>-29.61608558011588, "Isolation"=>-60.88261126600088, "Directivity"=>-31.266525685885}

{"InsertionLoss"=>0.2946373712648287, "Coupling"=>-29.52246899224763, "Isolation"=>-44.7195641644014, "Directivity"=>-15.197095172153766}

まじめに計測器を作りたいわけではないので、カジュアルに ADC は AVR 内蔵の 10bit のものを使う。AVR の ADC は複数チャンネルがあるが同時に計測できるわけではないので、FWD/REF の計測には時間差が生じる。が、特に問題ないと思う。

2.465V のシャントレギュレータで基準電圧をつくるとちょうどいい。10bit だと分解能は $ 2.456 / 1024.0 = 0.00239V $ になる。0.1mW ぐらい。

グラウンドを分離したいが、作例だとあまりやっているのがないので、とりあえずは入れず。検出部から引き回す部分でチョークコイルいれるのが良さそう。

ADC の多少の変換誤差はともかく、デジタル回路からアンテナ側にノイズが入るのだけは防ぎたいところ。ノウハウがなくて難しい。デジタル回路をできるだけ閉じこめる形での対応を行ってみる。

シリアル出力ポートをフォンプラグで出すのが最も楽っぽいのでそうした。

シリアル経由で特定のコマンドを入力すると、ADC 電圧をそのまま出力するようにしたので、そのモードにして送信しつつ表を作り。適当な値を選んで Maxima に連立方程式を解かせて校正値を求めた。

これでだいたい誤差は10%程度。あんまり良くない気がするが、メーカー製でも(フルスケールに対して)このぐらいなので、めちゃくちゃ悪くはなさそう。

50MHz での特性がやはりいまいちなので、

をやる気になったらやりたい。また、精度をあげるため

とかやる気になったらやりたい。

HK-704 の旧バージョン(?) 現行のとは違いそう。ちょっと磨いたら綺麗になった。接点がちょっと酸化してる気がするけどとりあえずそのまま。3000円ぐらい。

ハイモンド HK-704 電鍵 cho45

ARRL's Logbook of the World という、DXCC というアワード (世界中と交信すると賞状がもらえるというだけ) 申請用の QSL サービスがあって、どうなってるか興味があったので登録した。案外めんどうくさくて、

を米国のオフィスに送付する必要がある。そこまでする必要あるの? と思わざるを得ない。

ついでに tQSL という (Trusted QSL) という QSL 情報に電子署名してアップロードするツールをセットアップしたりする必要があるんだけど、そこまでする必要あるの? と思わざるを得ない。

今迄のQSO情報アップロードしてみたら 13 QSO が Worked (QSL) となった。

こうしてみると割と近場ばっかりですね…

実はほぼ毎週河川敷に出掛けて移動運用していたりする。毎回いろんなアンテナを試してみる

これらはロングワイヤー系なので、雑に設置してATUであわせてもそれなりに飛んでくれる。試した中だとダブル逆Lは持ち物がランドリーリール2個と竿だけですんでお手軽。

片側設置のロングワイヤーはどうも全然だめだった。VCH のほうが遥かに良い結果だった。

VCH は 7MHz では手軽かつとても良いけど、他のバンドにいくのはやはりちょっと面倒。無理矢理ATUであわせてもそこそことってはもらえるが、聞きかえされたりして、あんまり良くない。

第一電波工業 ダイヤモンド 7-50MHz帯ポータブル無線機用ハンディアンテナ コネクターBNC-P RHM8B cho45

たぶん移動運用で最も手軽なのがこれを使うことだろうなと思って、試してみたくて買ってみた。先端のロッド部分は分離できるので、最短の全長は40cmぐらい。コイルが太くなって 30cm ぐらいになると嬉しいんだけど

メリットは

デメリットは

まだちゃんと運用してないが、自宅ベランダで 7MHz に調整して信号を聞いた限りでは、モビホの UHV-6 にだいぶ負けている。移動のロケーションでどれだけカバーできるものなのかな。

RHM8B は BNC コネクタがちょこんとついているだけで、説明書では無線機に直接つけろと書いてある。300g ぐらいあるので、ちょっと KX3 に直接つけるのは嫌だなと思い別途基台を作成した。

で簡単に作った。カウンターポイズ用のバナナジャックと三脚穴を作ってある。実際使うときは、100均で売っているクランプまたは三脚を使って固定する予定。

三脚用の 1/4-20UNC のタップはどうも手には入りにくいので(高価)、Wのタップで代用(ネジ山の角度だけ違う。600円ぐらいで買える)。あまり厳格に作ってる製品ないみたいで問題なくいける。

肝心のパネル取り付け用の BNC JJ コネクタはあまり販売されてない。 あった!と思っても75Ω品だったりするので、気をつけて買う必要がある。 丸座のほうが取り付けが楽だけど、入手できない。探した限りでは富士無線の店頭が最安だった。

最悪Mコネクタに変換コネクタでもいいかもしれないけど、重量増えるし、こんなところでロスりたくない感じ。

人生報われないことばかりで嫌になってしまうが、そんな世の中にも確実に報われる努力というものが存在する。ピカールはその1つだ。

ピカールはその名の通り金属を磨いてピカ〜ルさせるものである。350円で一生分ぐらいの磨き成分を得らえる恐しくコストパフォーマンスに優れた液体である。人によっては「小学生のとき流行っていた!」という、古くからかつ有名な実績ある液体である。ちなみに白濁していてドロドロしている。そして灯油の臭いがする。

無心で何かに熱中することはストレス解消のいい方法であると云われる。ピカールはきっとそれを助けてくれるだろう。

#1500 の耐水ペーパーで大部分を磨いてしまったので結構綺麗に見えるが、元々はもっとくすんでいた。

全体的にピカールしたことによって明かに輝きを得られた。(土台の色は変わっているのは塗ったからでピカールの効果ではない)

長い間使っていなくて表面が酸化してしまった接点とかもちょっと拭くだけで完全に復活する。手元にも導通しづらいACアダプタのコネクタがあったのでやってみたが完全に復活した。最高。

他、ピカールで画像検索したほうがもっと良いものが見られる。

なお完璧に鏡面にするなら順を追って磨く必要がある。

SK11 耐水ペーパーミニセット 30枚入り #400 #1000 #1500 76×140mm タイスイC#セット cho45

ステッピングモーターの説明は JRC のドキュメントがわかりすい

http://semicon.njr.co.jp/jpn/PDF/application_notes/Stepper_Motor_Basics_APP_J.pdf

基本的にプルイントルク(負荷ありで脱調せずに始動・停止ができる範囲)がまず重要で、プルアウトトルク(加速して慣性がついた状態で脱調せずにパルスに応答できる範囲)は高速で動かしたいときにだけ考える。

モーターの特性グラフを見て、必要なトルクを得るときの最大周波数 (Hz または pps) を読む。それを1回転あたりのステップ数で割れば1秒間に何回転させられるかがわかる。

例えば、1回転あたり360ステップ(つまり1°/step) のモーターで、最大 720Hz までなら必要トルクが得られる場合だと、1秒に2回転が限界になる (120rpm)。

音声といえば 7MHz 帯はよく国内が出ていて混んでいるのだけれど、自宅のアンテナは帯域が狭く、SSB の周波数には出れないため、一度も出たことがなかった。移動運用時になんどか試み自体はしていたのだれど、混んでいてどうしても弱い電波だととってもらえないし、パイル気味でも一回の交信が結構長くなる傾向があるみたいで、結局交信できてなかった。

自宅で音声帯域に出れるのは 21MHz 帯と 18MHz 帯だけだけど、いずれも普段は殆ど国内が聞こえない。18MHz 帯は人工雑音と思われるノイズがひどいので余計聞こえない。

週末 CW WW TEST の SSB だったみたいで、21MHz をちょっと聞いてみたら、かなり多くの局が聞こえた。コンテストナンバーが簡単だし、せっかくなので強い局を呼んでみたらコールバックしてもらえた。KL (Alaska)、KH7 (Kure Is)、NH0 (Mariana Is)、AH0 (Mariana Is)、DS (South Korea) あたり。

コンテストだとたくさん聞こえて、かつ1回の交信が短かく、案外空振りしている人がいるので呼びやすい。

単一接点での手動キーイングがルールになっている Let's A1 コンテストというのがあって、聞いていたらめっちゃ面白かったので少し呼びで参加してみた。

コンテストといえばPCによる高速自動キーイングという感じだけど、ルール上使えないので、みんなどうしてもゆっくり気味のキーイングで、早くとも25wpm程度の、ちょっとのんびりしたコンテスト。

強力に入感する局が結構いて、呼べばほぼ一発でコールバックがあって楽しい。7MHz 帯で9局、3.5MHz 帯では1局交信した。

手動なのでかなり疲れるはずなんだけど、ずっと CQ 出している人とかがいて、だいぶすごい。

KX3 を持ち運ぶにしても、そのままカバンに入れるのはやはり抵抗があるので、ソフトケースを買っていた。いろいろ検索したところ、Think Tank Photo の Strobe Stuff という製品がピッタリということを知った。名前の通りカメラのストロボ用のソフトケース。amazon.com でもこの製品に対して KX3 で使ってます!みたいなコメントがついているぐらい。

amazon.com では配送対象にならなかったが、Joshin Web で販売していたので、こちらで購入した。

確かにほんとうにピッタリ入る。横幅はすこしだけ余裕があって、別途パドルを取り付ける用に少し金具をつけていてもちゃんと入る。

また、本体を入れる部分以外に、2m の給電ケーブルや、ちょっとしたコネクタを入れるちょっとしたスペースがあるので便利。

golang で cgo 使ってる感じのやつが include やライブラリリンクまわりでエラった場合

export CGO_CFLAGS="-I/usr/local/include" export CGO_LDFLAGS="-L/usr/local/lib"

とかしとけばいいみたい

MLAはずっと試したいと思いつつ、帯域の狭さや自力での工作の難しさを考えるとなかなか手が出せなかった。

最近ファラデーシールドループの受信用アンテナを作ったところ、受信性能がよく面白いので、磁界検出型のループアンテナへの興味が高まり、タイミングよく販売していたため、いよいよ購入してしまった。

まだしっかり使いこめてないが、現時点でわかったことをメモする。

field_antの村吉さんが出品している MLA-2A AM というのを購入した。メインループのパイプがいい感じに太く、見た目もかっこいい。

基本は28MHzとして売られているもので、ベランダに設置する場合サイズ的には直径77cmは結構ぎりぎり感がある。とはいえ台風のときはベッドの下に入れて保管できるサイズ。

コンデンサの付け変えて14MHz 18MHz 21MHz に出れるが、下のバンドになるほど放射抵抗が下がり、効率は著しく落ちると思われる。

field_ant 製の MLA の場合、コンデンサが特徴的で、ベースの容量確保用のコンデンサ(10D-2V同軸)と、それに並列に入る「トロンボーン型」と説明されているアルミパイプと同軸によるバリコン (アルミパイプ2本は直列コンデンサになっており分圧されて耐圧をあげつつ容量変化がマイルドになるようになっている) からなっている。

もし 0〜350pF ぐらいまで連続可変できて高耐圧なコンデンサが作れるなら、バンドチェンジで同軸を交換する必要がなくなりそうだが、そのようにすると、巨大かつ調整がシビアになるために、このような構造になっていると思われる。

設置場所はマンション 1F のベランダ、給電点は地上高で1m程度しかない。

このへんを読むと、導体面に対し垂直にMLAを設置するのが良く、水平に設置すると損になるということが書いてある。

導体面というのは大地とかマンションの壁だとかだと思うが、1F ベランダだと大地も壁も近いので、どちらの影響が大きいかは微妙なところに思える。このような環境だと、どのように設置しても渦電流損がでて性能が十分に発揮されないかもしれない。

14MHz帯・18MHz帯・21MHz帯とそれぞれ一度はあわせてみたが、どれも SWR は簡単にあわせられた。出ている局が多く信号が聞こえやすい21MHzでとりあえず使用感を得ようと、細かく調整。

アナライザーを使いながらしっかり追いこむ。SWR よりは RX を見て X (リアクタンス)が 0 ぴったりになるようにキャパシタを調整してから、R が 50になるように結合ループを調整した。ただ、輪っかだけだとどうしてもRが完全にピッタリいかないことがあって、壁からの距離を調整したらほぼピッタリにあうようになった。SWR=1.05 ぐらい。

とかをやりつつ、丁度コンテストだったので、アンテナマストを手で持ってふりまわしながら (ループ自体は軽いので振り回しやすい) いろいろ信号をきいてみたが、局によって垂直がよかったり水平がよかったりする。偏波が関係ありそうな近い局で調整しても、自分の用途ではあまり意味がないので、6エリアあたりの局を探したところ、水平のほうが信号が強かった。

モービルホイップのように、カウンターポイズのような再現性の低い調整をしなくて良いので、大変簡単に調整できる。ループ単体で完結していて周辺環境に影響され難いのは本当に楽。一方で、帯域が狭いので細かい調整が必要になるのはやはり面倒くさい。

以下比較にでてくる「モービルホイップ」とは調整済みのマルチバンドモービルホイップのUHV-6のことです。

6エリアの局(免許状みると50Wのよう)は、モービルホイップでS2〜S5、MLA で S4〜S7 と平均的に S2 ほど上がった。ちなみにノイズはS1ほどMLAのほうが少なく、感度が高くなったからといって即ちノイズが増えるというわけではなかった。ただし、モービルホイップは少し同調点からずれた位置 (調整するのが面倒なので) なので、公平な比較ではない。

ベランダ内でのアンテナの設置場所もいろいろ試したが、場所によっては非常にノイズを広うこともあった。条件がよくわからないが指向性の方向にノイズ源がきてたのかもしれない。

調整した点から外れると急激に性能が落ちるらしく、なかなか厳しい。ちなみに短縮モービルホイップの帯域よりもさらに非常に狭い。

しっかり共振点をあわせこんで 50W を入力してみたが、しばらく送信していると共振点が徐々に上にずれることがわかった。最初は風の振動でバリコンが抜けてくるのかと思ったが、どうやらコンデンサの特性が変化している?

耐圧の問題かと思ったので計算してみたが、このループは 77cm 22mm パイプなので 21MHz で 50W 入れると、おそらく 2.5kV ほどコンデンサに電圧がかかる。10D-2V は 3kV 程度までは試験されており大丈夫そうだし、バリコン部分も分圧されている分余裕はありそう。

そもそも急激にSWRが下がるというわけではなく、ゆるやかに共振点がずれていくので、絶縁破壊が起きている感じではない気がする。コンデンサが誘電体損で温度が上昇して比誘電率が微妙に変化している?のかもしれない。共振点が上がっていくということは、容量は減っている。ポリエチレンの誘電率の温度特性がよくわからないので確かな原因かわかってない。

あるいは、スパークしない程度の耐圧は足りているのだから、自動でSWRを調整するシステムをつくれれば、温度変化に対応して追従することで、ある程度これは解決できるかもしれない (もし原因が温度変化であり、一定以上の温度にならないのであれば)。

ちょいちょい試しているが、まだ十分交信できるほど時間がとれてない。21MHz で DXは既にできている。このときはモービルホイップよりもMLAのほうが強く聞こえた。送信はMLAでしかやっていないので比較できない。14〜28MHz は基本国内QSOが殆ど聞こえないので、なかなか試しにくい。

やはり調整のたびにいちいちベランダに出るのは面倒なので、とりあえずモーターで駆動するように少し改造した。モーターユニットも販売しているみたいだけれど、モーター制御を自分でやってみたかったので試行錯誤した。

いずれ自動化したいなあという気持ちがあるので AVR でステッピングモータをまわす感じにしてみた。

使ったのはちょっと前に秋月で買ってあった300円ぐらいの小型ステッピングモーターで、それを適当に固定し、元々ついているM4ステンレス長ネジにカップリングで繋いである。

コンデンサと繋がっているアルミパイプは端が潰してあってネジが切ってあったので、長ネジを固定して回せば、そのまま調整に使える。ただ、ネジが浅くてすべることがあったので、万力で潰しなおして、自分で M4 のネジを切り直した。

使ったステッピングモーターのトルク的に 600pps ぐらい (1秒間に約1.6回転=100rpm) で動かすのが限界っぽく、あまり早くは動かせなかった。とはいえものすごく遅いというほどでもないのでとりあえずはあまりストレスなく使えてる。

ブーム側にモータを置くと伝達するシャフトがどうしても長くなってしまうので、ちょっと無駄だけどお手軽な改造で実現できた。まだ基板がブレッドボードのままなのでなんとかしたい。

雨対策にとりあえずタッパーを被せてある。モーターにだけ水がかからなければ、たぶん大丈夫かな。

書いたこと以外にもいろいろやってみてる。14MHz 帯でもだいたいS2ぐらいモービルホイップよりも上がる感じだった。18MHz 帯はもともと常時外来の人工雑音がひどくどうしようもないので殆ど試してない。

まだ自分のところの環境で十分に使えるかはわかってないが、すくなくとも環境があまり良くなくても既設のモービルホイップ以上の性能はでていそうなことがわかったので、地道に交信を重ねたい。

エネループなニッケル水素電池10本で12Vを作っても、22Whにしかならない。また割と早く電圧降下して11V未満になってしまうので (そしてその状態でしばらく安定する) 少し電圧が足りない。

昨今大容量のリチウムイオンバッテリーはそこそこの価格なので、これを試してみようと思った。

スマフォ用のモバイルバッテリーは大変たくさん種類があるのだが、5V 2A 出力がいいとこなので、全く足りない。12Vに昇圧する場合効率80%だとしても0.67A程度しかとれず、使えない。

ノートPC用のモバイルバッテリーの場合、12V 16V 19V あたりをサポートしつつ 5V も出せるものが少し存在する。

まずはアマゾンでレビューが良さそうなこれを買ってみた。結論からいうと液晶が不良品で返品したので殆ど使ってない。

ソフトケースまでついていて、届いたときは「おっ意外といいな」と思ったのだけど、液晶の表示がぶっこわれており、出力電圧がアテにならないので怖くて使えない感じだった。

一応電圧をテスターで見つつ試してみたけど、12V 設定時の出力電圧は 12.0V で 2A程度流して 11.4V だったので、中身は悪くないような気がする。

ちなみに説明書に製造元も販売元も書いてないのでお察しくださいという感じだった。

「日本トラストテクノロジー」または「電池企画販売」というメーカー・販売元で売られているもの。

このシリーズは容量違いがある。

88.8Wh (24000mAh 3.7V)

59.2Wh (16000mAh 3.7V)

ちょっと高めで、アマゾン以外のほうが安い。自分が買ったのは、なんか異様に安いやつだったけど、一回開封済み?みたいな感じだった。

説明書に販売元やサポート先の記載があり、どうも6ヶ月保証がついてる。あと「本製品は各社のライセンス製品ではありません」と書いてある。OEM 元?のようで、実は同じ仕様のモバイルバッテリーがサンワサプライブランドでも売っている。

59.2Wh

まだ少ししか試せてないが、12V 設定のとき出力 12.3V、2A 出力時 11.7V ぐらいだった。定格では4Aまでとれると書いてあるので結構余裕そう。

DCプラグをOUTPUTコネクタに接続することで、12V出力が有効になる(ケーブル接続がスイッチになっている)。しばらく電流が流れないと自動でオフになるらしいけど、どのぐらいが閾値なのかわかってない。

この手のモバイルバッテリーはスイッチングレギュレータを使っているため必然的にノイズが発生する。とはいえ、少し試した限りではとても気になるというレベルのノイズはなかった。

ただ、1つ目のモバイルバッテリーは、アルミ外装に触れているときだけ非常にノイズレベルが上がるという現象があった。運用中は触らない工夫がいるかもしれない。2つ目のモバイルバッテリーは今のところそういう現象は観測できていない。

基本ケースがアルミでシールドされているから、電源ケーブルにだけコアを十分巻けばよさそうではある。そういう点に見ると、1つ目のバッテリーは完全にアルミ外装というわけではなく、一部合成皮っぽい部分があるので、もしかするとそれがスリットになって不要輻射が大きくなっていたのかもしれない。2つ目のバッテリーはほぼ全面アルミ外装で、電圧切替のスイッチ部分がスリットになっており、もしかすると周波数によっては影響があるかもしれない。

上2つのバッテリーいずれも、付属している電源ケーブルのコネクタはちゃんと大電流対応の音叉型で挟みこむタイプになっていた。