Aliexpress で歪みゲージ (ロードセル 1kg) と、HX711 のモジュールを買ったので試してみました。

歪みゲージのつかいかた

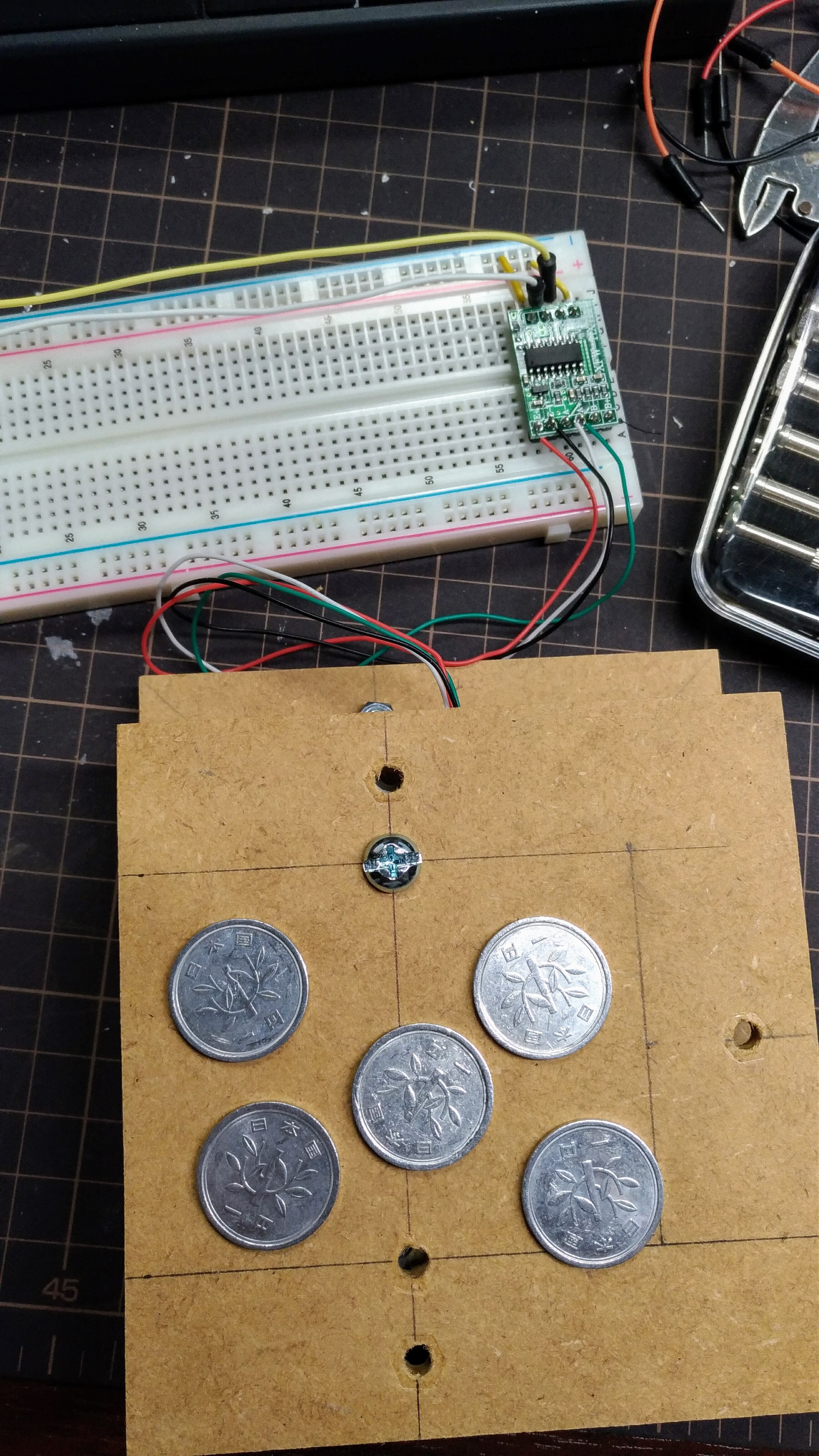

歪ませる必要があるので、このように上下に板をつけて挟みこみます。このとき、多少すきまが必要なのでワッシャーなどをかまします。

今回使った歪みゲージのスペックは以下の通りです。(コピペ) また、M4 と M5 のネジが切ってありました。

Rated Load: 1Kg Rated Output: 1.0mV/V±0.15mV/V Zero Output: ±0.1mV/V Creep: 0.03%F.S./30min Input End: Red+ (power), Black-(power) Output End: Green+(signal), White-(signal) Recommended operating voltage: 3 ~ 12 VDC Maximum operating voltage: 15 VDC Input Impedance: 1115±10%Ω Output Impedance: 1000±10%Ω Protection class: IP65 Total Size: approx. 3.15 x0.50 x 0.50 inch Cable: 0.8 x 20 cm (diameter x length) Material: Aluminum Alloy Weight: 30g

HX711 で読んでみる (Arduino)

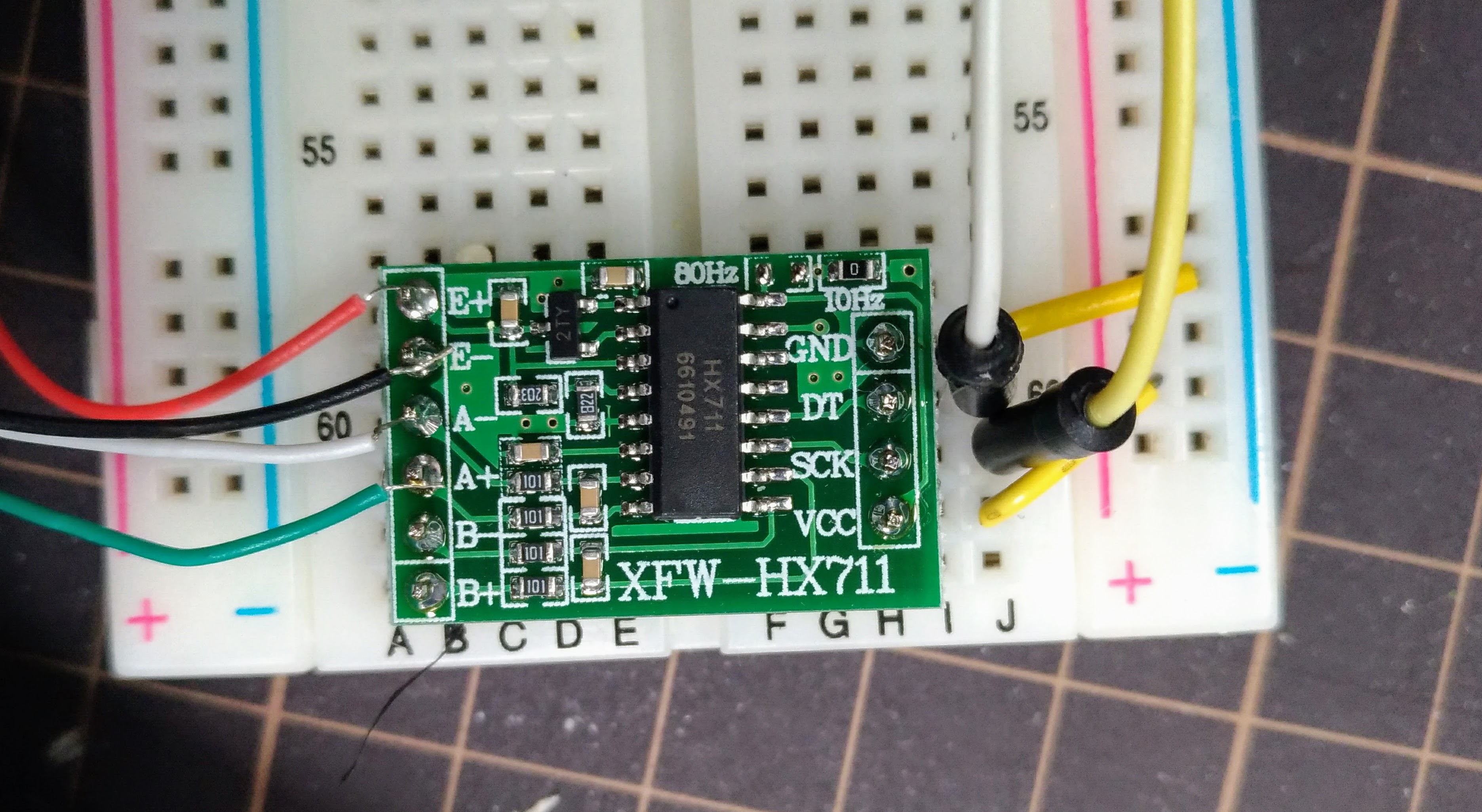

手に入れたのは↑のようなモジュールです。適当に配線して読みます。

以下のライブラリを使ってみました。

README の通りにスケールを設定する必要があります。

#include <Arduino.h>

// https://github.com/bogde/HX711

#include "HX711.h"

const int DT_PIN = 2;

const int SCK_PIN = 3;

HX711 scale;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("start");

scale.begin(DT_PIN, SCK_PIN);

Serial.print("read:");

Serial.println(scale.read());

scale.set_scale();

scale.tare();

Serial.print("calibrating...");

delay(5000);

Serial.println(scale.get_units(10));

scale.set_scale(-1536.00);

scale.tare();

Serial.print("read (calibrated):");

Serial.println(scale.get_units(10));

}

void loop() {

Serial.println(scale.get_units(10), 1);

scale.power_down();

delay(500);

scale.power_up();

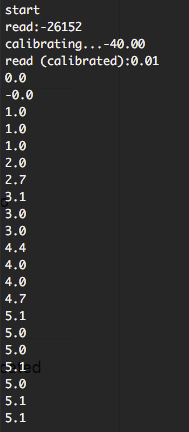

} このようなコードを書いて、

- 何ものせずに起動

- calibrating... が表示されたらすかさず1円玉を1枚載せる (1g)

- 値を読む

- scale.set_scale(...); に値を埋めこむ

という方法をとりました。

どんな感じか

こんな感じで値が読めました。1円玉を1つずつ増やして5枚まで載せてみました。

![【おしりふき 詰替用】グーン 肌にやさしいおしりふき タップリッチ 840枚(70枚×12個) [ケース販売] 【Amazon.co.jp限定】 - タップリッチ](https://m.media-amazon.com/images/I/51CEcVDoqxL._SL500_.jpg)