✖

α7R II の動画画角

デフォルトでは動画モードにすると自動的に Super 35mm になる。つまり画角が狭くなる。フルサイズスチル撮影からいきなり動画モードに入ると画角が狭くなるのでびっくりしてしまう。一方で、設定の APS-C/Super 35mm の設定を「切」にすることでフルサイズ画角になる。取説を読んでもわかりにくいが以下のような特徴がある。

- Super 35mm はオーバーサンプリングの全画素読み出しを行いプロセッサで4Kに縮小

- フルサイズの場合は画素加算(隣接ピクセルを1つのピクセルとして扱う)して読み出す

これにより基本的には以下の特徴がある

- 画質は Super 35mm が上

- 画角はフルサイズのほうが広い

Super 35mm モードは実質センサーサイズが変わり画角変化があるため APS-C / フルサイズと同様の特徴がある

- 同一画角なら被写界深度は Super 35mm のほうが深い

- 画角は元の焦点距離の1.5倍の焦点距離相当になる

ref.

電子先幕シャッターとは何か。欠点はどこか

αシリーズ(?)は電子先幕シャッターがデフォルトだが、デメリットがわかりにくいので調べた。

電子先幕シャッター自体の説明はググったほうがわかりやすいが、一応以下のように比較してかるく説明しておく。

シャッター方式はいくつかあって

- (フル) フォーカルプレーンシャッター: 一眼レフカメラなどに採用されている。物理的な先幕・後幕がセンサー前を走るもの

- 電子先幕シャッター:基本的にフォーカルプレーンシャッターと同じだが、先幕を電子的に行う (センサーの電荷をクリアすることで前幕とする)

- 電子シャッター (サイレント撮影):先幕も後幕も電子的に行う。先幕は電荷クリアで行い、後幕は連続した読み出しで行う

完全電子シャッターはレリーズラグがなく機械的に動く部分がないので静かなことが利点だが、センサー読み出し速度で律速されてローリングシャッター歪みが起こる欠点がある。

電子先幕シャッターは機械式フォーカルプレーンシャッターと電子シャッターの中間的な技術になる。ここまでが前提

利点

電子先幕シャッターの利点は、フルフォーカルプレーンシャッターと比べて以下の通り。

- 前幕のシャッターショックをなくせる

- レリーズラグの短縮

ミラーレスだとライブビューのためにシャッター幕が開きっぱなしなので、フルフォーカルプレーンシャッターを行おうとするとまず前幕を閉めないといけない。これはレリーズラグになるし振動を発生させる。

幕の振動はミラーの振動よりは少ないとはいえ、昨今の超高画素センサー・高解像度レンズではやはり問題になる。

欠点

説明書に書いてあることだが、電子先幕シャッターの欠点は

- 高速シャッターで絞り開放のときボケ像が欠ける

- 露出ムラがおこることがある

このふたつはフルフォーカルプレーンシャッターでも、電子シャッターでも発生しない、電子先幕シャッター特有の欠点になっている。

「なぜそうなるか」が説明書には書いてないので、これらの原因は想像しにくい。おおむね2つの要因がある

- センサー面(先幕面)とフォーカルプレーンシャッター(後幕面)が同一面に存在してないことによる

- 光線角度によってはセンサーが後幕の影になってしまう

- 先幕と後幕の同調のためにレンズ焦点距離などの情報が必要 (正確には光線角度など?)

説明書ではミノルタ製レンズで電子先幕シャッターが推奨されていないが、これは後者にひっかかるためだと思われる。

ボケ像の欠けはちょっと難しい。センサーに対して角度をつけて入射する光線が、後幕によって遮られることで起こる。高速シャッターの場合、前幕と後幕のギャップが小さくなるため、より厳しい条件になる。ちなみに前ボケと後ボケでは光線角度が逆になるため、欠けるになる位置が上下で反転する。

MC-11 などで純正レンズ以外を使うときはどうか?

純正レンズ以外だと電子先幕の露出ムラが起こりやすい。空を撮影するとわかりやすく上のほうが暗くなったりすることがある。

これは若干補正しずらいので (手動でグラーデーション補正が必要)、均等な露出の優先度が高い場合は電子先幕シャッターはオフとするか、電子シャッター(サイレント撮影)としたほうが良さそう。

優生学はどう否定されるか、多様性はなぜ必要か

行動遺伝学に関する本を読んでから自分の中でちょっとモヤモヤした点を整理した。

優生学ってのは現代だとタブーとして扱われている。しかしこれは部分的にはあっていて、一方で根本的に間違えている。

まず遺伝による能力の違いはあってこれは配られたカードに相当し変えることができない。人の顏の形と同じ程度に能力は遺伝していく。生まれたときから何らかの差があるのは否定できない。

では何が間違ってるかというと「優れた能力」という概念そのもの。「優れた能力」というのがあるという誤解。能力の優劣の判断は人間が行うが、この場合判断する人間よりも優れた形質や、まだ認知されていない能力、現在は必要とされてないが未来で必要な能力は無視されてしまう。

そういう人知を超えた遺伝子選択は理想的な社会 (当然今の社会ではない) でも自然に (自動的に) 行われているので、優生学のような形で人間が自然の判断に介入する余地はない。

そうはいっても能力は評価されるじゃないか

種の存続という意味で能力の評価は意味がない。一方、個は遺伝子によってある能力が律速段階となるのは間違いなく、そして個が生きているのは、現代であって「優れた能力」とされるものがあると信じられている。これは純粋に社会の問題なので個がどうにかできる問題ではなく「生きていくのがつらい」に対する答えは「どうしようもない」でしかない。

多様性を認める徳を養うには

徳を養うためには「優れた能力」があるという前提で考えるのをやめるのが前提になると思う。しかしすっかり馴染まされた考えかたなのでなかなか難しい。具体的な行動として習慣付けられなければ、つまり自然と実践できる形にルールを決めるしかない。

- そこに存在しているということは生存に有利な形質なのだと理解する

- 理解できないものは理解しようとしない。人知を超えて生存に有利な仕組みの上にあると理解する

他者理解とは全く逆のことをいってるみたいだが、わからないものを「わからないもの」として認めて置いておくのは、人生と理解力が有限なのでしかたない。ときどきあるけど理解できないことを「理解できない」といちいち言わないこと。

他人もそうだが自分という多様性を認めるのは難しい。自分の評価基準を正したとしても、何かにつけて現在の社会から受ける評価を自己評価に組入れることを要求されるので、誤った「優れた能力」という概念にいちいちつきまとわれることになる。

✖

カメラバッグ沼にハマっている

ほんと定期的にカメラバッグ探して、買ったり買わなかったりしてるんですが、30になって考えかたが変わった部分もあるので、追加で買ってみました。

用途

自分は公共交通機関で移動したのち、長距離を歩きで移動して撮影することが多いので、この用途に適したバッグを選ぶことになります。

現状の問題点の必要要件の整理

ZKIN Yeti をこの用途で使っていましたが、容量に対してバッグ自体が重いのと、その割にヒップベルトがついてないので1日背負うだけで肩が死ぬという問題があります。ようやくヒップペルトが必須ってことに気付いたわけですね。

正直おっさんになってきて、もうカメラバッグの格好良さとかどうでもよくなってきました。ということで

- バックパック・ヒップベルトがついていてフレーム入りであるもの

- 2気室 (旅行の荷物が多少入ってほしい)

- サイドアクセスやそれに準じるもの

- 重くても 2kg 以下

- 1万円前後が望ましい。高くても2万円以下

- (可能なら PC を運べる)

候補

HAKUBA カメラリュック GWアドバンス ピーク25 25L 三脚取付可 ダークグレー SGWA-P25DGY cho45

HAKUBA カメラリュック GWアドバンス ピーク25 SGWA-P25DGY

- サイドアクセス

- 両方開くけど内部構造的に片方だけ使える

- 1300g

- やすい

Lowepro カメラリュック フリップサイドトレックBP 450AW 12.9L グレー/ダークグリーン 370168 cho45

Lowepro ロープロ フリップサイドトレックBP 450AW

- バックアクセス

- 腰ベルトをまわしてあけるタイプ

- 1600g

- ちょっと高い

買ったもの

Lowepro フリップサイドトレックBP 450AW にしてみました。背面アクセスだとレンズを替えるときの簡易的な台にもなりそうだし、腰ベルトを外さなくても良いので便利そう、というのが理由です。

収納

こんな感じで結構入ります。元々フルサイズの1眼レフが想定されているので、α7R II だとちょっと隙間があきがちで納まりがいまいちになります。

使ってみて

- 中身をいれていなくても形が一定で良い

- ポケットが多い

- レインカバーもついてる

- その割に本体の重さがかなり軽い

- ヒップベルトで余計に軽く感じる

- バックアクセスは簡易台になってサイドアクセスよりだいぶ便利

✖

たまにやってくるピンホールカメラ期

30年生きてきてピンホールは3回ぐらい期がきてるので、病気としては10年ぐらいで免疫が切れると考えられる。

ミラーレスフルサイズ (Eマウント) にしてフランジバックが短かくなったぶん、簡単に広角になるし久しぶりにやってみるかという気持ち。

ピンホール直径

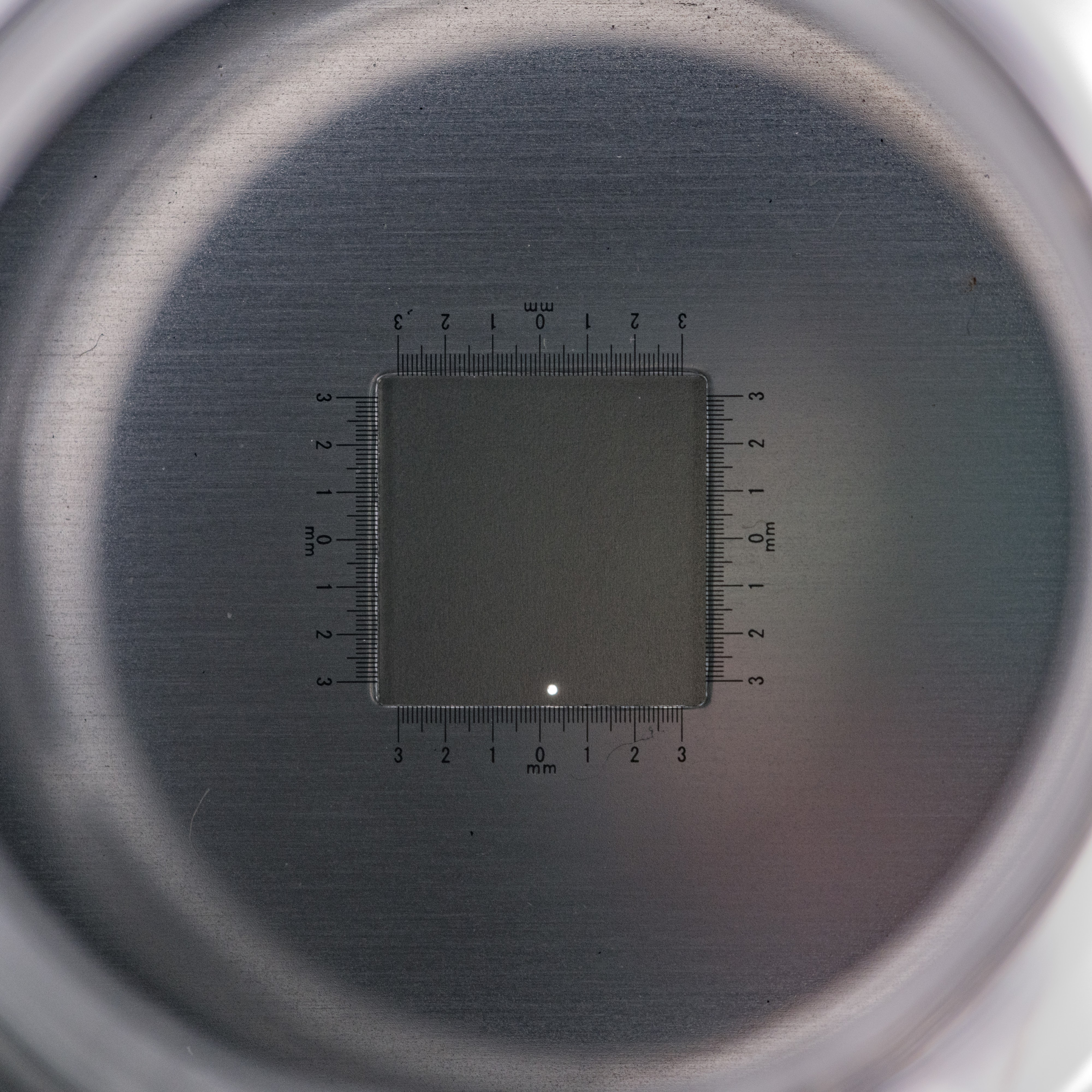

Eマウントフランジバック 18mm、レンズキャップの厚み 7mm としてピンホール面は 25mm。これはレンズにおける焦点距離に相当する。

焦点距離を f、光の波長をλとしたとき、最も分解能が高くなるピンホール直径 d は以下の式で求められる (Wikipediaから)

例えば 550nm で f=25mm の場合 (2 * Math.sqrt(25e-3 * 550e-9)) で約0.235mm になる。

口径が 0.235mm なので、25/0.235 = 106 が F 値になる。

なので、Math.log2(Math.pow(106, 2)) ≒ 13.5。F8 (Av=6) よりも 7.5段暗いことになる。1/30sec (Tv=5) で撮影するなら Ev=18.5。快晴時の Ev の目安が 16 なのを考えると適正露出にはさらに光量が必要ということになるが、手持ち撮影は十分すぎるくらい可能。

許容錯乱円はほぼピンホールと同じサイズとなるため、画質はセンサーサイズで決まる。フルサイズだと36/0.235=153 24/0.235=102 と、0.015MP 相当。高画素カメラで撮影するのは全くの無駄で、でかい印画紙に直露光させるほうが本来は良い。

製作

ステンレス板

φ0.2 のエンドミルがあるため、これを使って T=0.1mm のステンレス板に0.235 の穴をあけてみた。T=0.05mm が欲しかったがなかった。エンドミルが細いので非常に低速な送りで穴をあける。F=5mm/min にしてみたらあっけなく開けられた。

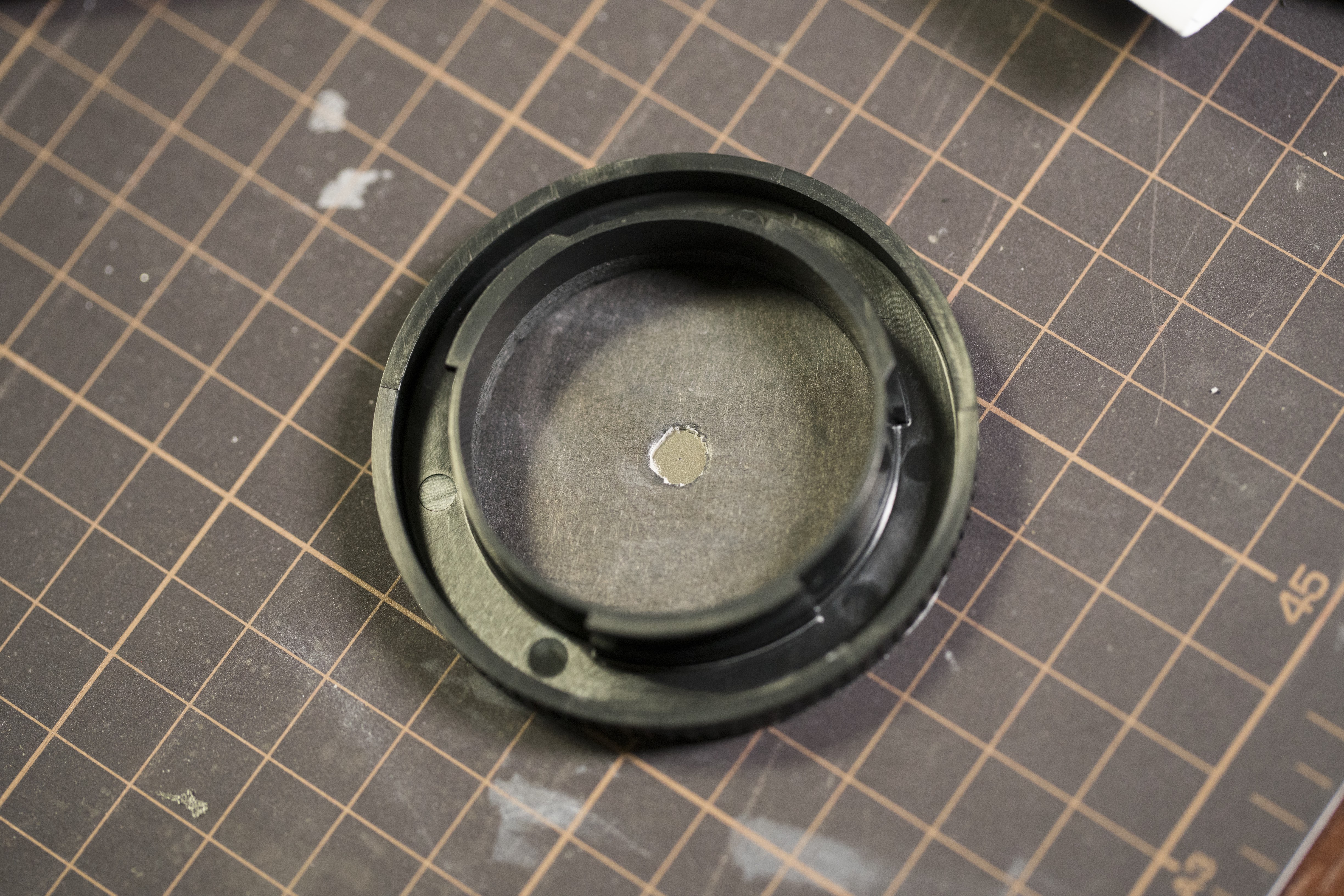

レンズキャップは他のことに使うつもりで予備を買ってぎりぎりまで穴を開けてしまったので、工作用紙で蓋をしてそれに穴をあけたステンレス板をはりつけた。

撮影

ピンホールといえば長時間露光だろうという感じだけど、シャッタースピード優先、ISO AUTO で雑に撮影するという方法で撮った。EVF なので構図確認も簡単。

フードの必要性

手でフードをつくる場合とつくらない場合の比較。フードが欲しい。

いろいろ

トイカメラみたいな描写なのでクロスプロセス風の現像を多めにしてみた。

収差

ピンホールは収差がないため、純粋に回折効果とホール径のせいで解像度が低下する。

✖

広色域時代の画像の正しい扱いかた

モバイル端末も iPhone7 など DCI-P3 サポートが増えてきて、CSS での広色域サポートもはじまりつつあるなかで、サーバサイドなどで画像をとりあつかうときに、正しく扱えていないというのはとても微妙です。HTTPS 対応が当然になっていくように、広色域対応も当然のこととなっていくことでしょう。

正しいやりかたといっても簡単で、

- 付属するICCプロファイルをそのままにする (一番簡単)

- なんらかの事情で sRGB にするならするでプロファイル変換する (CMSが必要)

ということです。全然当たり前で面白くないですね。でも考慮してないことが多いのではないでしょうか。

まず付属するICCプロファイルを保持するというのは一番簡単で確実です。

一方で小さい画像だとICCプロファイルのサイズが無視できなくなるので色再現よりファイルサイズを優先したいという場合もあります。この場合は sRGB に変換するのが適切です。プロファイルなしを sRGB として扱うブラウザが多く、今 sRGB として取り扱ってないブラウザもそのうち sRGB 扱いするであろう期待があるためです。(画像だけがモニタプロファイルに直接影響されブラウザ内で閉じていない状況というのは canvas や CSS color との整合性がとれないので)

しかしいくらファイルサイズを減らしたいといっても、単にICCプロファイルを不必要なメタデータとして削除するだけの実装がしばしばあって、これはかなりよくない実装です。

いくつかの実装で正しいやりかたをするにはどうすれば良いか調べてみました。

外部から実装をみたときの考慮ポイント

- ICCプロファイルを保持するか

- 保持しないなら適切に変換されるか

プロファイルを単純に捨てるとどうなるか?

プロファイルなしの画像をどう扱うかで変わってきますが、sRGB としてみなす環境を想定する場合だと

- 元画像が sRGB なら問題ありません。

- 元画像が広色域 (AdobeRGB / DCI-P3 など) だと大きく色が変わります。画像全体の色が変化するので、ホワイトバランスが崩れて元の画像の印象と大きく変わってきます。彩度も、正しく sRGB 変換に変換するのと違って大きく下がります。

テスト画像

http://www.color.org/version4html.xalter にあるうち Upper_Right.jpg は変換に失敗すると色がおかしいのが一目でわかるので便利です。

exiftool -profiledescription *.jpg

======== Lower_Left.jpg

Profile Description : GBR

======== Lower_Right.jpg

Profile Description : Adobe RGB (1998)

======== Upper_Left.jpg

Profile Description : e-sRGB

======== Upper_Right.jpg

Profile Description : sYCC 8-bit

4 image files read exiftool だとカラープロファイルがない場合は Profile Description もでません。

ImageMagick で strip を使っているなら要注意

まずはコマンドラインから。

特に何もせずに resize などをしてもプロファイルは失われません。verbose の出力に元のプロファイルと関係なく sRGB とかでるけど、これは謎で、出力プロファイルとは関係ありません。作業用スペースなのかな?

$ convert Upper_Right.jpg -resize 128x -verbose x.jpg Upper_Right.jpg=>x.jpg JPEG 261x196=>128x96 128x96+0+0 8-bit sRGB 26878B 0.010u 0:00.009 $ exiftool -profiledescription x.jpg Profile Description : sYCC 8-bit

画像の表示に直接関係のないメタデータを一括で削除するコマンドとして strip がありますが、これをするとカラープロファイルも失われます。入力に sRGB 以外の画像が入る可能性があるなら strip は単体でつかってはいけません。

sRGB に変換 (-profile) しつつカラープロファイルなどメタデータを削除 (-strip) するなら以下の通りにします。プロファイル変換のため little-cms 対応のビルドが必要です。

convert Upper_Right.jpg -profile /System/Library/ColorSync/Profiles/sRGB\ Profile.icc -strip x.jpg

LCMS 対応ビルドを homebrew で入れる場合

デフォルトでは有効にならないので、オプションが必要です

$ brew install imagemagick --with-little-cms --with-little-cms2 $ convert --version Version: ImageMagick 7.0.5-9 Q16 x86_64 2017-06-01 http://www.imagemagick.org Copyright: © 1999-2017 ImageMagick Studio LLC License: http://www.imagemagick.org/script/license.php Features: Cipher DPC HDRI Modules Delegates (built-in): bzlib freetype jng jpeg lcms ltdl lzma png tiff xml zlib

Delegates に lcms が入っていればオッケー

ImageMagick (Perl)

Perl に限らず ImageMagick の API はどれもほぼ一緒なはずです。

ちなみに little-cms 付きでビルドしていないと色域変換ができないにも関わらずエラーにならないので罠いです。これは Perl だけかもしれないですが……

コマンドラインと同じように Strip したい場合 (sRGB に変換すべきケース) では以下のようにします

#!/usr/bin/env perl

use utf8;

use strict;

use warnings;

use v5.10.0;

use lib lib => '/usr/local/lib/perl5/site_perl';

use Image::Magick;

use Path::Class;

warn Image::Magick->new->Get('version');

#=> ImageMagick 7.0.5-9 Q16 x86_64 2017-06-02 http://www.imagemagick.org

my $p = Image::Magick->new;

$p->Read("./Upper_Right.jpg");

# little-cms (lcms) 付きでビルドしていないとエラーもなく失敗するので注意

my $err = $p->Profile(

name => '/System/Library/ColorSync/Profiles/sRGB Profile.icc',

'rendering-intent' => 'Perceptual',

);

warn "$err" if "$err";

# メタデータ削除

$p->Strip;

$p->Write("x.jpg"); Profile() メソッドを呼ぶと変換もしてくれるようです。ドキュメントを見るといまいち変換してくれるのかわかりにくいけど変換してくれます。引数もわかりにくいけど name にファイル名を渡すのがお手軽っぽいです。上にも書いた通り little-cms 対応ビルドじゃないとダメで、エラーにもならないのでとても注意が必要です。

jpegtran

Independent JPEG Group's JPEGTRAN, version 8d 15-Jan-2012 Copyright (C) 2012, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding

$ jpegtran -outfile x.jpg Upper_Right.jpg

デフォルトでカラー変換なしでプロファイルが消滅します。保持するためには以下のようにしてメタデータを全て保持するしかない。

$ jpegtran -copy all -outfile x.jpg Upper_Right.jpg

ICC プロファイルだけ残す設定はないようです。

プロファイルを変換するオプションもないので、sRGB にしつつプロファイルを削除したい場合は別のツール (たとえば ImageMagick) が必要となります。

mozjpeg

/usr/local/opt/mozjpeg/bin/jpegtran -v mozjpeg version 3.2 (build 20170501) Copyright (C) 2009-2016 D. R. Commander Copyright (C) 2011-2016 Siarhei Siamashka Copyright (C) 2015-2016 Matthieu Darbois Copyright (C) 2015 Google, Inc. Copyright (C) 2014 Mozilla Corporation Copyright (C) 2013-2014 MIPS Technologies, Inc. Copyright (C) 2013 Linaro Limited Copyright (C) 2009-2011 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies) Copyright (C) 2009 Pierre Ossman for Cendio AB Copyright (C) 1999-2006 MIYASAKA Masaru Copyright (C) 1991-2016 Thomas G. Lane, Guido Vollbeding Emulating The Independent JPEG Group's software, version 8d 15-Jan-2012

/usr/local/opt/mozjpeg/bin/jpegtran -outfile x.jpg Upper_Right.jpg

オリジナルの jpegtran と同様デフォルトでカラー変換なしでプロファイルが消滅します。保持する方法も一緒です。

Progressive encoding with "jpegrescan" optimization. It can be applied to any JPEG file (with jpegtran) to losslessly reduce file size.

(強調は引用者) losslessly って書いてあってモヤモヤしますね。デフォルトでロスしてる。

プロファイルを変換するオプションもないので、sRGB にしつつプロファイルを削除したい場合は別のツール (たとえば ImageMagick) が必要となります。

jpegoptim

$ jpegoptim --version jpegoptim v1.4.4 x86_64-apple-darwin16.0.0 Copyright (c) 1996-2016, Timo Kokkonen libjpeg version: 8d 15-Jan-2012 Copyright (C) 2012, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding

$ jpegoptim --stdout Upper_Right.jpg > x.jpg Upper_Right.jpg 261x196 24bit N Exif IPTC XMP ICC Adobe JFIF [OK] 27862 --> 27193 bytes (2.40%), optimized.

デフォルトでは消さないようです。

オプションで -s / --strip-all をつけると ICC プロファイルも消えてしまうため、ICCプロファイルだけ残す場合は以下のようにめんどうな感じになります。

$ jpegoptim --strip-com --strip-exif --strip-iptc --strip-xmp --stdout Upper_Right.jpg > x.jpg

プロファイルを変換するオプションもないので、sRGB にしつつプロファイルを削除したい場合は別のツール (たとえば ImageMagick) が必要となります。

cwebp

$ cwebp -version 0.6.0

$ cwebp Upper_Right.jpg -o x.jpg

Saving file 'x.jpg'

File: Upper_Right.jpg

Dimension: 261 x 196

Output: 1722 bytes Y-U-V-All-PSNR 44.43 45.04 44.25 44.49 dB

block count: intra4: 59

intra16: 162 (-> 73.30%)

skipped block: 54 (24.43%)

bytes used: header: 47 (2.7%)

mode-partition: 290 (16.8%)

Residuals bytes |segment 1|segment 2|segment 3|segment 4| total

macroblocks: | 5%| 5%| 8%| 80%| 221

quantizer: | 36 | 36 | 32 | 23 |

filter level: | 11 | 8 | 6 | 5 | デフォルトでICCプロファイルが消滅します。

cwebp -metadata icc Upper_Right.jpg -o x.jpg

で ICC プロファイルだけ残せます。

プロファイルを変換するオプションもないので、sRGB にしつつプロファイルを削除したい場合は別のツール (たとえば ImageMagick) が必要となります。

ref

- Chrome の画像色空間関係バグ (未解決) https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=667431

✖

αのEVF は焦げるか

晴れている日に外にでると直射日光を浴びるわけですが、そういえば EVF にはレンズが入ってるのだから、条件が重なるとEVFに集光されて焦げるんじゃないか?と不安になりだしました。

実際、「EVF 焼け」や「EVF sunburn」などでググってみると焦げた例がでてきます。といってもなぜかオリンパス E-M1 (2013年のモデルかな) のことばかりがひっかかります。実際 E-M1 は条件が重なると数秒で焼けていたらしく、そりゃないわってレベルだったようです。

しかし同様のことは原理的には他の機種でも起こるはずで、肝心なのは耐えられる時間です。

αシリーズではどうなのか

ググっても焼けたという情報は見つかりませんでしたが、一応調べるだけ調べてみました。

α7R IIのマニュアルには特にEVFと太陽に関する記述はありません。「太陽」が入る注意書きは以下のものだけです。

カメラを太陽など強い光源へ向けないでください。内部の部品が破損するおそれがあります

しいていうならこれに該当しそうですが、普通「カメラを〜に向ける」という表現でEVF側に気をつける人はいないでしょう。

取りはずしたレンズを通して、太陽や強い光を見ないでください。目に回復不可能なほどの障害をきたすおそれがあります。また故障の原因になります。

レンズに関する一般的な注意書き

直射日光の当たる場所に放置しない

太陽光が近くの物に結像すると、火災の原因になります。やむを得ず直射日光 下に置く場合は、レンズキャップを付けてください。

EVF側については触れてない。

カメラのファインダーや取りはずしたレンズを通して、太陽や強い

光を見ない

本題とは関係ないですが、EVF経由で太陽を見ても眼にダメージはないはずです。

サポートに問合せる

まぁ返信は予想されるところですが問合せもしてみました。1週間ぐらいして返信がありました。

転載するのは微妙なので表現をできるだけ変えずに要約すると

- EVFは設計段階で実使用を想定した評価をしている

- 直接太陽光を入れてもすぐにEVFが焼けるということはない

- とはいえ出来る限り直射日光は避けたほうが賢明

という返信でした。

そんなに頻繁に太陽方向にEVFが向くということもないですから、すぐに焼けるような設計ではないなら、神経質になるようなことではないのでしょう。

カメラを逆さ吊りで移動する場合はファインダーが天頂を向くことが多いので、昼の時間帯で注意が必要です。3脚に固定して横方向にしている場合は朝や夕方の太陽が低い位置にある時間帯で注意が必要です。

✖

『Act2 或いは Act3』BURGER NUDS

Act 2 或いは Act 3 cho45

解散して14年も経っていて自分の感じかたも曲作りも変わっているのは当然のはずなのに、なぜだか14年前と同じような体験がある。解散後も Good Dog Happy Men とかは聞いていたけど、その延長にあるのだとしたらこういう体験にはならないから、これは紛れもなく BURGER NUDS なのだろうと思う。一方で歌詞は Poet-type.M の文脈に近く感じる。

Methods Of Dance → 記号化 (NONONO) → NERD の流れが極めて耳触りが良くて、このへんに特に懐かしいような感じがした。あとは特に最後の Lesson → 言葉と心あたりでグッっとくるのでアルバム構成ってのを久しぶりに意識させられる。

前々日ぐらいにたまたま発売日を知ったので、ものすごく久しぶりに実店舗(ディスクユニオン)でCDをフラゲした。

✖

今の子どもを撮るには 35mm ぐらいがちょうどいいけど、成長するに従って焦点距離が上がっていくんだろうなあとは感じる。55m はまだ長いな

自然な距離で適当に撮影したとき、周辺風景も含めてちょうど良く切りとられるためにはちょっと広角気味のレンズのほうがあとでトリミングできるぶん安全。

✖

高幡不動尊金剛寺 あじさいまつり

時系列が前後するがアール・エフ・ラジオ日本川崎幸送信所 | photo - 氾濫原の前に行った。山あじさいは十分咲いてるとのことで行ってみた。結構咲いていて満足。山あじさいはガク咲きで可愛いらしい。アジサイはガク咲きのほうが好み。

基本的に日陰だけど、ところどころ直射日光でスポットライトがあたる感じになっていて写真にすると画になる。

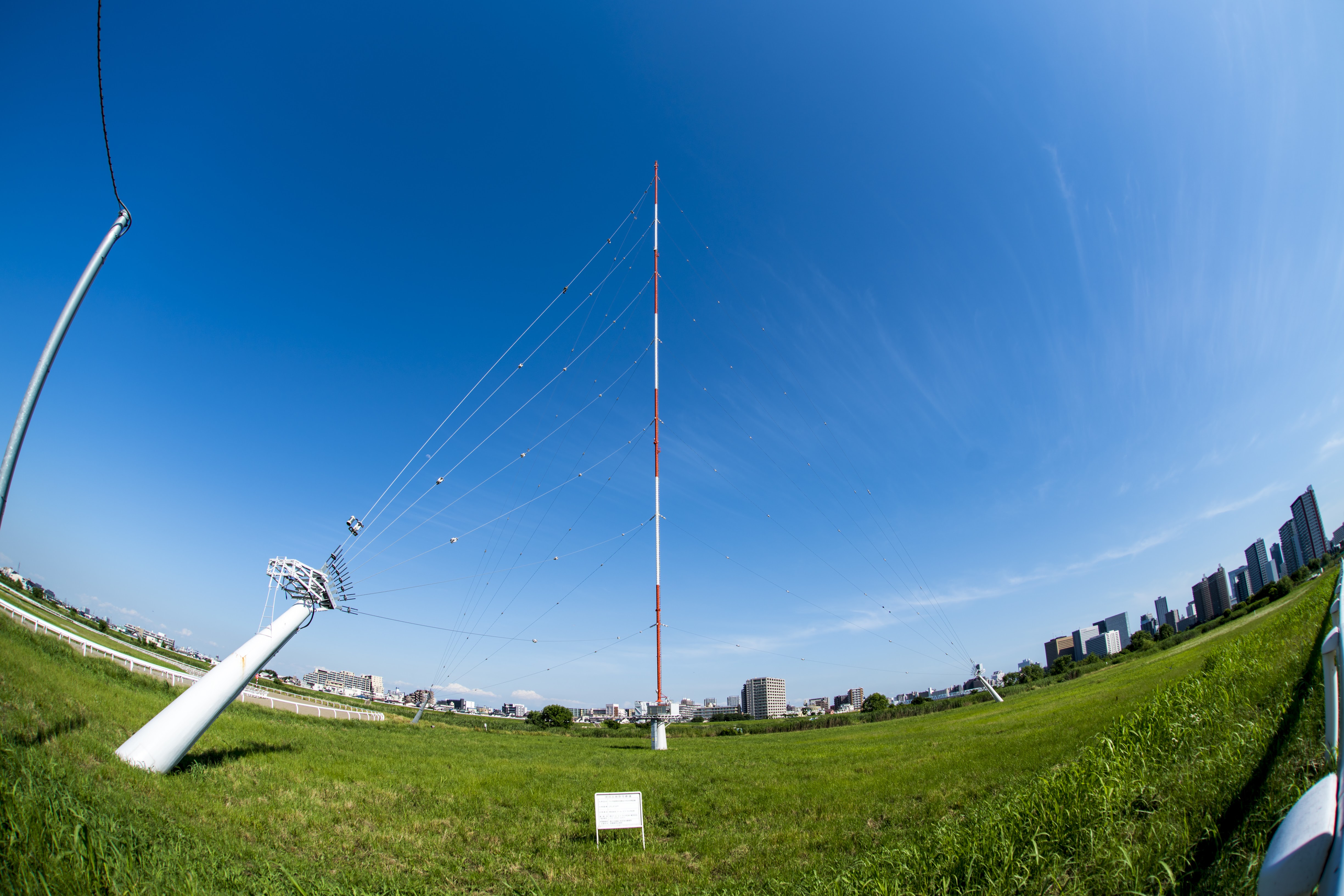

アール・エフ・ラジオ日本川崎幸送信所

1422kHz 50kW 送信所。300 / 1.422 = 210.97.. なので波長約211m。多摩川の土手を挟んで河川敷側にアンテナ、市中側に建物がある。

支柱は111mぐらいらしい。支線式円管柱アンテナらしいけどいまいち構造がよくわからない。絶縁された上部分の円柱自体に電流を流しているっぽい?

左側の支柱から給電線がきてる。ここの支線のうち、よくみると一番上の支線だけ他の支線と違っている。他の支線は碍子が一定間隔でついてるけど、これだけそうなってない。碍子で絶縁したうえで別の方法で接続されてるようにみえる。

一部をトリミングするとこんな感じでコイルみたいなのがついてる。あと実際には奥側の支柱の一番上の支線もこういうのがついてる。他にもついてるかもしれないけどよくわからなかった。指向性をつくるためにいくつかの支線には電流が流しているらしいのでそのための部品なのかな? 気付かなかったけどボールギャップもついてる。

河川敷の隣に競走馬の調教場があって珍しい看板がたってる。

アンテナ最上部と基部。キャパシティハットはついてない。

丸い輪っかが2つくっついてるのはオースチンリングトランス (航空障害標識灯用のトランス)。

撮影角度的にわかりにくいけど、ボールギャップも見える。

一度羽田空港近くまで自転車でいったことがあったけど、そのときはこのアンテナに気付かなかった。どうしてだろう?と思っていたけど実際いってみると謎が解けた。第二京浜から先の多摩川サイクリングロードはダートが多く、そしてそもそも第二京浜で完全に分断されている。走りやすい道を選ぶと大田区側にいくしかないのだ。

この送信所はAMラジオの送信所としては河川敷という立地というのもあってかなり近付けるので面白い。虫取り網をもった親子とかが周辺をうろうろしてアンテナを見上げてたりした。111m だと (昨今の建造物としては) それほど高くはないので、巨大感みたいなのは感じにくいが、機能美みたいなものを感じる。

しかしうっかりラジオを持っていかなかったので、強電界を感じとることは一切できなかった。人間は電波を直接感じとれないので、どうせ行くならラジオを持っていきましょう。

オースチンリングトランス

どういう構造なのか気になったので調べた記録。1次側は鉄コア入りのトロイダルコイルで、2次側はコアなしのループコイルっぽい? よくわからない。

銅線が露出した状態のトランス全景。この画像だと上が1次側だと思う。

斜めに突き出して設置するのは雨水が溜らないようにするため

-

http://www.hatdaw.com/papers/Austin_Ring_Transformer_Installation.pdf

✖

アール・エフ・ラジオ日本川崎幸送信所 | photo - 氾濫原 に行くのに自転車でいったけど、ひさしぶりすぎて、だいぶくたびてしまった。だいたい往復で40kmぐらい。一旦完全に止まってアンテナを撮影していたせいか、帰路で膝が異様に疲れていてどうしようもなかった。

α7R II + EF70-200 F2.8 IS II + SIGMA 35mm F1.4 DG + SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE を背負って行ったけど、直接的にこれで疲れたという感じではなかったかも。重さは腰にかかっているので、間接的に股間が痛くなる要因になった気はする。

途中ちょっとタイヤが溝にハマってしまって、落車はしなかったが左肩に大きな衝撃が加わって痛めてしまった。1分ぐらい休んだたら乗っている間支障がでるほどではなかったけど、帰宅したあとじわじわ痛いなった。すぐ故障する身体でつらい。

ガス橋を通ったので聖地巡礼もしといた。メインのカメラをαにしてしまったが……

✖

R-ストラップからニンジャストラップ+C-Loopへ

BLACKRAPID のR-ストラップ METROをかれこれ4年ぐらい使ってるが、α7R II だと三脚座のネジが緩みやすく感じて怖いので代替を探しはじめた。

ちなみに R-ストラップでも落下させたことはない。結構マメに締めてるつもりだったけど緩んでてヒヤっとしたことは数回ある。

比較した速射ストラップの候補

Peak Design 系

アンカーリンクという仕組みでストラップ自体の脱着が簡単な仕組みになっているけど接合部がどうも心配になってしまうのと、R-ストラップを使っていてストラップ自体を外したいと思ったことがない (実際カラビナの部分を外したことはない) ので、いらない機能かな、と判断。

買ったストラップ Ninja Strap

これはいわゆる金具スライド式のストラップではなく、ベルト自体の全長を簡単に可変できるというストラップ。

R-ストラップは機能的にはほとんど満足ではあったんだけど、身体に常に密着するというわけにはどうしてもいかず、しゃがんだりするときや、手が塞がっている状態で狭いところを通る必要があるとき (子どもと手を繋いで改札を通るときとか) にカメラが揺れて動きに制限があって、これは結構不満だった。もしかするとベルト長可変型なら解決するかもなという期待。

三脚座のアタッチメント C-Loop

Ninja Strap 単体だとカメラが正面を向いてしまい長いレンズだと邪魔になる。R-ストラップと同様の使い勝手を期待して C-Loop という三脚座に固定するタイプのストラップホルダを同時に買った。

R-ストラップと違い C-Loop は三脚座のネジと同じ軸上でストラップを固定する部分が回転するため、ネジを緩める方向に強い力がかかることがなく、比較的ネジが緩みにくいという構造になっている。

ただしネジはささいな振動で緩むものなので過信せず定期的に増し締めはすべきで、注意書きにも毎回緩みがないか確認しろとは書いてある。また、回転部分のすべりが悪くなるのもよくないので、変な音がしたら注油しろとも書いてある。

C-Loop にはスタンダードなDSLR用と、ミラーレス用に C-Loop Mini というのがある。

C-Loop Mini の商品画像にα7シリーズらしきものが写っていることからも α7R II でも C-Loop Mini で十分だとは思うが (どっちにしろ保持するネジ径は変わらない)、スタンダード版のほうが増し締めしやすい構造になっている (内蔵の爪を起こせば締められる。ミニは強く締めるにはコインが必要) ので、スタンダード版にしてみた。スタンダード版はα7R II だと前側に 0.5mm ぐらいはみだすが普通は気にならないと思う。

試した感じ

軽く試した感じだと良さそう。

カメラ自体はスライドしないが、ストラップ全体をすべらせる形で、R-ストラップのように腰の位置にカメラを保持しつつ、必要に応じて構えるということもできる。バックパックを背負っていても多少の隙間があればすべらせることができる。車のシートベルトみたいな素材なのですべりは良い。