✖

後姿に惹かれる女子高生を追い越してはならず、モールス以上のコミュニケーションは過剰

なぜヒトはなんどもなんどもあやまちを繰り返すのか

アンテナに生じる電圧

しばしば、耐圧を気にする場合、アンテナに生じる電圧を求めたくなることがある。

普通にインピーダンスと電力から求める。インピーダンス 、電力 、電圧 のとき

なので、変形すると

50Ω、100W の場合、約71V

10000Ω、100W の場合、1000V

ちなみに電流 は

なので

で、50Ω、100W だと 約1.41A

10000Ω、100W だと約14.1A

アンテナは場所によってインピーダンスが変わるので、高圧がかかっている部分 (電流が少ない) と大電流が流れている (電圧が低い) 場所がある。

T型電源コネクタ

適当な電源コネクタをつけようと思ったが、とにかく電源コネクタというものは大量に種類があるので、何が「適当」かわからない。

- 入手性

- 電流容量 (低接触抵抗)

- 外したときにショートしにくいこと (ハウジングがついていること)

というあたりを考えると車用の配線で良く使われる?T型コネクタが良さそうということがわかった。

これはアマチュア無線のモービル機の電源でも良く使われている、250型2極ハウジング ロック式というらしい? ホームセンターのカー用品売り場とかで売っているので入手性が良く、また電流容量も多い (20A)。

これ系のコネクターは異常に種類があって、ロック付きの場合オスに爪がついてるかメスに爪がついているかみたいな違いすらある。セットでいくつか買うのが一番間違いがない。

コネクタを"T" として見たとき、横棒がプラス、縦棒がマイナス。特に規格があるわけではない?のかよくわからない。

ベランダに設置した UHV-6 (モービルホイップ) の現状

現状を参考程度メモっておく。

設置環境

幅2mほどしかないベランダから、コンクリートフェンスベースを用い、30cm ほど壁から離れたポールに 第一電波工業の CLB という基台を使って斜めにつきだして設置している。

アンテナの状況

UHV-6はオプションの 14MHz、18MHz エレメントをいずれも付けている。7MHz を先端に、14MHz, 18MHz, 21MHz, 28MHz はそれぞれ側面にバランスが悪くならないようにつけている。

給電点直下の同軸の1mぐらいの場所にフロートバランを挟んでいる (動作が安定する)

カウンターポイズ

それぞれのバンドで 0.75sq のケーブルで λ/4 に作ったカウンターポイズを付けている。これは圧着端子をつけて、基台のM8部分にビス止めしてある。

- 7MHz 4本

- 14MHz 6本

- 18Mhz 4本

- 21MHz 4本

- 28MHz 4本

がついている。カウンターポイズの這わせかたはちょいちょいやる調整ごとに結構変わるのだが、今はベランダの外側の壁付近に、フラワーラックで20cm ほど浮かせて、ごちゃごちゃに絡まった状態で置いてある (別にそうしたかったわけではなく絡まってしまったので解くのがめんどうくさい)

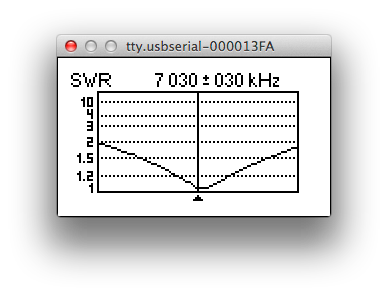

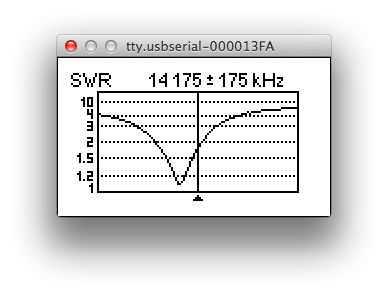

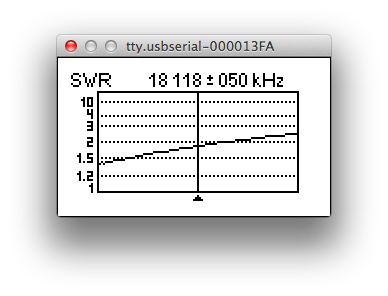

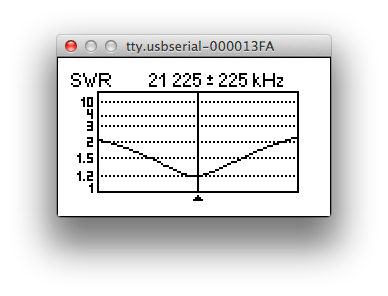

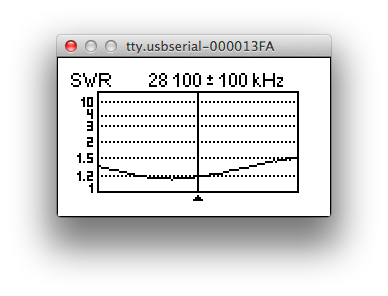

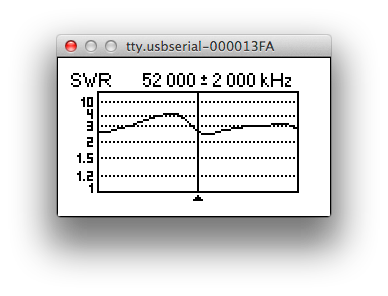

SWR

アナライザーを見ながら、カウンターポイズでSWRが1近くになるように調整し、エレメントはその後、周波数を動かすために調整した。各バンドでは以下の通り

7MHz は 60kHz ぐらいしか SWR 2.0 未満にならないが、CW やる分には十分だし、かなり飛んでくれる印象がある。

14MHz はもっと下側に調整したほうが良さそうなので近々調整しなおしたい。

18MHz はエレメントの調整が足りてないが、そもそも近隣の人工雑音が多すぎて聞く気もせずそのままにしてある。

21MHz も CW やるならもっと下側に調整したほうが良さそうだが、SSB も聞きたいと思い中途半端な位置になっている。

28MHz は CW バンドにだけあわせてある。

50MHz はどうしてもSWRが落ちず、調整ポイントもないため諦めている。

所感

7MHz は結構満足できる交信ができている。毎日かなり強力に入る局が聞こえるし、10W 程度で国内はギリギリとってもらえる。海外も相手の耳が良ければ 50W で十分とってもらえる。

それ以外のバンドは正直強力に信号が入るということがない。ただ、50MHz 以外ではいずれのバンドでも海外と交信実績があり、ものすごく悪くはないと思う。

UHV-6 はマルチバンドだが、エレメントの調整は各バンド全く独立して行え、他のバンドに影響したりはしない。ただ、カウンターポイズ側はどうしても各バンドで多少の影響がある。一番波長が長い周波数からやったらうまくいった。

ざっくり纏めると「意外と飛ぶ」だし十分楽しいけれど、十分満足といえるほど聞こえるか?飛ぶか?というと、やはり難しい。とはいえ、フルサイズダイポールにしようが満足いくかというと微妙なので、現状の環境では十分ともいえそう。少なくとも、このアンテナに関しては設置体積対効果は高いし、マルチバンドにしてはそれほど高価なアンテナでもないので費用対効果も高いといえる。

MicroVert アンテナ

以前7MHz 帯用の MicroVertを作り、1年ほど付けたままにしていたが外してしまった。帯域は広いのだが、モービルホイップよりも聞こえる信号が弱かったからだ。

1.9MHz

なので次に 1.9MHz 用にコイルを巻いて設置した。カウンターポイズの配置によって非常に大きく共振周波数やSWRが変化するが、なんとか SWR 1.2 ぐらいまでに調整でき、電波は出せるようになった。ただ、これもやはりとても耳が弱かったので1 QSOさえせずに外してしまった。

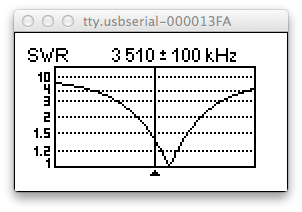

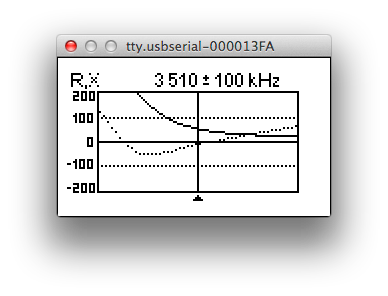

3.5MHz

そして 3.5MHz 用に変えて (コイルは1.9MHz以前に巻いてあった) 設置した。が、やはりどうも信号が弱い。ただ、帯域は広く、広い範囲で SWR 2以下になってくれる。出れないよりマシなので今のところ設置したままにしてみてる。

まだ1局しかできてない。21時ぐらいに7エリアのそこそこ強力な局 (579ぐらい) が聞こえたので呼んだところ、419 のレポートだった。相手の免許状見た感じだと200Wで、こちらが50Wなので、こんなもんかもしれない。もうちょっと継続しないとだめっぽい。

ただ、3.5MHz 帯は期待したほど局数が出ていなくてちょっとがっかりした。夜は7MHz帯より多いのかと思っていたが、自分に聞こえる範囲だと夜でも7MHz帯のほうが良く聞こえる。

設置環境

給電点地上高 1m ほど。ベランダから突き出したBSアンテナ用の基台に設置している。上の階に影響が出ないようにするため 2m 程度のラジエーター。カウンターポイズはベランダ内にひきこんでいるため、殆ど自由空間には出ていない。

波長が長いバンドになるとカウンターポイズはかなり長くなるため、狭いベランダだとかなり苦労する。カウンターポイズの這わせかたでおそらく性能がかなり変わると思われる。あまりトグロを巻くような形にしないほうがいいように感じてる。というのも、トグロを巻くとその部分がチョークコイルの役目になってしまう感じがする (電波が見えないので印象でしか言えない)

調整

ラジエーターでも調整できるのだけれど、まずカウンターポイズを適切に配置しなければ同調しない。なので以下の手順でやるが最も効率がよさそう

- カウンターポイズを調整し、バンド内にSWR最低点を持ってくる

- はわせかたによっては平気で1MHzぐらいズレることがあるのでいろいろ試す

- ラジエーターの長さで微調整する

ちなみに、コイルの巻き数が多いほど、コイル中の浮遊容量が加わるため、余計にコイルを巻く必要がでてくる。ラジエーターを縮めるのは楽なので、ちょっと多めに巻いたほうが楽。ただ、ラジエーターによる調整はそれほど大きく同調点を動かせない。

所感

MicroVert は実質的には片側だけ超短縮した垂直ダイポールといえるので、やはりラジエーターはそれなりに長くないと厳しいんじゃないかと思う。帯域が広いのはカウンターポイズ側が無短縮だからかな。「カウンターポイズ側からは電波が出ない」というのは内部導体と打ち消しあってるから? このへんの動作はまだ理解できなかった。

MicroVert の説明だとアルミパイプのCと巻いたコイルLによる直列共振となっている (これはマグネチックループが原理的にはアルミパイプで作ったLとバリコンのCによる並列共振となるのとは全く逆の原理で面白い)。

そのうち 7MHz 帯のをもう一度作っていろいろ調べてみたい。

✖

ステンレスワイヤーはアンテナエレメントとしてどうなのか?

ステンレスワイヤーは柔らかくとりまわししやすいうえに強度が非常に強いので、利便性が高い。ただ、アンテナエレメントとして使うことは非常に少ない。実際のところ、どれぐらい悪いのかを考えた。

ステレンスワイヤーの抵抗値

電気抵抗率 長さ 断面積 の電気抵抗 は

で求められる。オーステナイト系ステンレス鋼の電気抵抗率は 7.2e-7 ぐらいらしいので、φ1mm 20m のステンレスワイヤーでは

7.2e-7 * (20 / (Math.pow(1e-3 / 2, 2) * Math.PI))

で 約18.3Ω

AWG22

AWG22 は薄いシースのもので外形が約φ1.5mmになる。とりあえずこれを比較対象にする。

銅の電気抵抗率は 1.68-8、AWG22 は断面積 0.326mm^2、同じく 20mとすると

1.68e-8 * (20 / (0.326e-6))

で約1Ω

表皮効果

高周波になると表皮効果 (導体の表面付近にしか電流が流れなくなる現象) によってさらに抵抗値があがるため、電気抵抗率だけでの計算は実際はあまり意味がない。

表皮深さ (電流が表面の1/eになる深さ) は、電気抵抗率 、角周波数 、絶対透磁率 から

で求められる。7MHz で銅線を例にすると

var frequency = 7e6; var resistivity = 1.68e-8; var permeability = 1.26e-6; var d = Math.sqrt( (2 * resistivity )/ (2 * Math.PI * frequency * permeability) ); //=> 0.00002462325212298291

となり表皮深さは約25μmになる。中心には殆ど電流が流れず、実質的にはパイプのようになる。

表皮効果を考慮した線路全体の抵抗値は、長さ 直径 のとき、おおよそ以下のようになる

AWG22 は直径0.644mmなので、20mのときは以下のようになる。

var length = 20,diameter = 0.644e-3; R = (length * resistivity) / (Math.PI * (diameter - depth) * depth); //=> 7.01276192459946

約7Ω

同じようにステンレスワイヤーの場合も計算してみる。透磁率によって結構変わってしまうので、最悪の場合も計算してみる (透磁率はWikipediaから)。直径は1mmで計算する

var frequency = 7e6; var resistivity = 7.2e-7; var permeability = 1.26e-6; //〜 8.8e-6 var depth = Math.sqrt( (2 * resistivity )/ (2 * Math.PI * frequency * permeability) ); var length = 20, diameter = 1e-3; R = (length * resistivity) / (Math.PI * (diameter - depth) * depth); //=> 58.89598121117798

約33〜80Ω

アンテナの効率

アンテナの効率とは、全放射電力と入力電力との比

アンテナの効率 η は、 を放射抵抗、 を損失となる抵抗とすると

で求められる。

短縮していないダイポールの場合放射抵抗は約73Ωと考えられる。ワイヤーの導体損だけを考慮すると、ステンレスワイヤーでは約33〜80Ω、AWG22 では約7Ωなので、それぞれ約48%〜69%、約91%となる。

抵抗損失による効率の低下は、放射抵抗が小さいアンテナほど、顕著になる。例えば、放射抵抗が10Ωのアンテナの場合、ステンレスワイヤーでは約23%、AWG22 では約59%となる。

アンテナは短縮するほど放射抵抗が下がるので、短縮すればするほど効率が落ちやすくなる。

ただ、実際のところは導体損だけではなく、接地抵抗やその他の抵抗による損失もあるので、どこまで導体損が支配的かはケースバイケースになりそう。超短縮アンテナなんかの場合短くなるアンテナエレメントそのものよりもコイルでの損失が非常に支配的になるし、λ/4 波長の場合接地抵抗が圧倒的に支配的になると思われる。

所感

事前に思っていたよりも効率の低下が大きく感じた。10W 入力して9W放射されるのと5W放射されるのとでは倍ぐらい (電圧比で 6db=約Sメータ1つ) 違う。とはいえ、ノイズぎりぎりの通信を行わないのであれば、利便性を優先してステンレスを使っても問題ない範囲ではあると思った。

移動運用用、軽量マルチバンドワイヤーアンテナシステム

移動運用時にワイヤーアンテナをお手軽に張れる方法を考えていた。10m超のケーブルを絡まらずに持ち運んで設営して回収するとうのは普通にやるととても難しくて、しかも一度絡まるとヘタに長いだけあってとてもつらい気持ちになるし、考えただけでやる気がなくなる。

少し前にYO-YO-TENNAというアンテナを見付けて「めっちゃええやん」と思い、試したくなった。単にヨーヨーみたいにケーブルをまきとってしまえるという代物。

しかし商品がそれほど高くない (2つで$39.95) し、構造的に別に難しいところも全くないので、高額で時間がかかる輸送をやる気も起きなかった。

自作

構造が簡単なら自作すればいい、ということで、冒頭の写真のように2つ作った。

Yo-Yo-Tenna はヨーヨーと言ってるが実際流用しているのは、キャンプ用のランドリーリールと呼ばれるもののようで、ほぼ同じのがかなり安く国内でも手に入る。

今回はこれを使った。

エレメントとなるワイヤーはAWG22 1007 (被覆が薄い=耐圧が低い) もの。外形1.5mm程度で 0.3sq と細いが、ある程度長さを巻こうとするとこれ以下でないと厳しい。

材料が手に入れば、あとはランドリーリールを分解してワイヤーを計って巻くだけなので何も難しいことはない。あえていうならワイヤーの長さを測るのが面倒くさい。

今回ワイヤーは1つにつき20m巻くことにした。つまり3.5MHzのλ/4までカバーしようという目論見がある。ただ、AWG22 であっても、このランドリーリールに20m巻くとかなりキツキツでぎりぎり。

オリジナルだと先端にはワニ口クリップがついているが、自分はバナナクリップにした (KX3 + BNC計測器用ターミナル変換に直接繋げるため)。

試し

ちょっとタイミングが悪く実際の運用はできていないが、室内で同調とるまでは試してみた。λ/4 の垂直系アンテナ + ラジアルのイメージ (なので入力インピーダンスは理論値だと36Ωぐらいになる)

あまり長く張ることができないので14MHz帯で同調させてSWRを落とすことを考えてアナライザーで見ながら試行錯誤した。以下のような手順で調整すると結構簡単にSWRが落ちる。

- アナライザーに直結して繋ぐ (最終的にKX3に直で繋ぐため)

- ホット側とコールド側あわせてλ/2ぐらいになるようにワイヤーを出す

- アナライザーで複素インピーダンス表示にして、まずはリアクタンスを0になるようにする

- 長くする場合はホット側、短かくする場合はコールド側をいじる (レジスタンス成分が低くでることを想定してオフセンター気味にする)

- レジスタンス成分が50Ωよりおそらく低いので、ホット側を少し長くし、コールド側ど同じ分だけ短かくする

- 高い場合はエレメントの張りかたを変えたりしてから (角度など)、ホット側とコールド側が同じ長さになるように調整する

これで、非常に悪い環境でも同調+インピーダンス50Ωは結構簡単に達成できた。KX3 直結の場合は同調させさえすればあとはチューナーであわせてもいいと思うけど、アナライザーがあれば完全にあわせこめるのでチューナーもいらない感じがする。

調整してみると出しているワイヤーの長さに応じてアンテナ系全体のインピーダンスがちゃんと変化することがわかった。ホット側とコールド側いずれも自由に長さを変えられることで、調整の自由度が非常に高い。

懸念点

外に出ているワイヤーの長さを可変できるといっても、残りの部分は絶縁もショートもせずにコイル状に巻かれているので、これがどういう働きをするのか疑問がある。とはいえ、たとえコイルとしてトップローディング的に動作しても、トップローディングの場合非常に大きなインダクタンスが必要になる部分だし、先端は電波が飛ぶところでもないので、あまり影響はなさそう。ただ、波長の短かい一部バンドで同調がとれなくなる感じがしたので、追試をしたい。

あとは実際運用してみたい。

✖

✖

✖

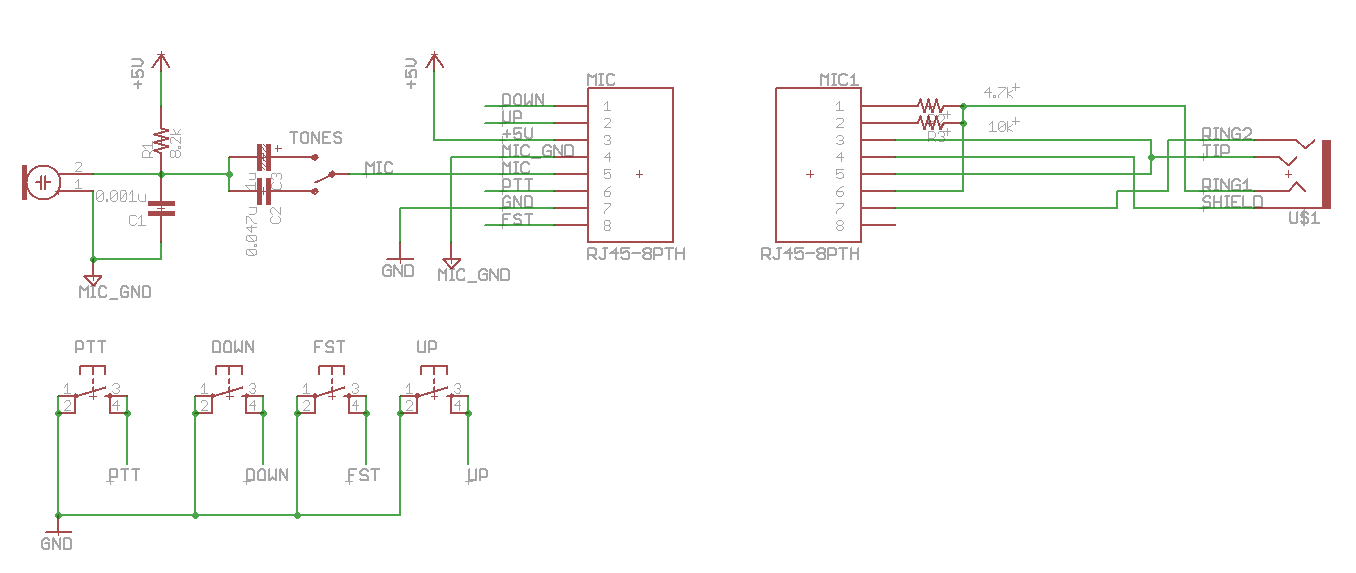

YAESU MH-31 (FT-450D/FT-817ND 付属マイク) を KX3 で使う

KX3 を購入したとき、純正のマイクは買わなかった。というのも、そんなマイク使わない (というか今のところ音声での交信数ゼロ) ので、もったいなかったからだ。

とはいえマイクでも出れるようにしたいと思いつつ、PC用のコンデンサーマイクとかを試していたりしたが、せっかくなので FT-450D に付属している MH-31 というマイクを使いたいと思い立った。

KX3 のマイクの仕様

純正マイクは持っていないが、回路図は公開されており参照できる。大変ありがたい。KX3 側のマニュアルだと MIC 端子のピンアサインは書いてあるが、UP/DOWN スイッチの仕様などは書いていない。

これと同じようになるように、MH-31 を配線しなおす。

MH-31 の仕様

MH-31 は RJ-45 ジャックを持っており、FT-450D も RJ-45 ジャックになっている。付属のカールコードは電気的にはストレートのLANケーブルとほぼ一緒っぽい。

特にカールコードにこだわりはないので、100均で黒くて細いLANケーブルを購入し、1m 程度で切って配線しなおした。

左側は MH-31 の内部回路と結線。右側が今回作った部分。TRRSプラグの中に抵抗も無理矢理押しこんでエポキシで固めたので、見掛けはかなりスッキリしてる。

使用感

特にどうということはなく普通に使える。FST スイッチは無効だが UP も DOWN も機能してる。ただ、マイクゲインを結構上げなければならない。KX3 側のマイクバイアス電圧が3Vと、本来 MH-31 が想定している 5V より低いせいかもしれない。

黒いLANケーブルなので、見た目も悪くない。思ったより良くできた。ただ MH-31 は中に重りが入っているらしく、無駄に重いのが良くないところ。

余談だけど100均のLANケーブルはピンアサインとケーブルの色が対応してない(適当に圧着してる?)ので、よくよくテスターで確認したほうが良い。

TheSchwartz の prioritize を有効にしたときの挙動は愉快

ワーカー使っていると、一部のジョブだけちょっと優先的に実行したいということがあるので、TheSchwartz の場合、prioritize => 1 にしてプライオリティを有効にするとよいのですが、挙動でハマったのでメモをしておきます。

今回のケース

そもそもジョブごとにプライオリティはつけていないが、一部のジョブだけ手動対応で優先して処理を行いたくなった。

やったこと

該当ジョブを

update job set run_after = insert_time, grabbed_until = insert_time, priority = 1 where ...;

で優先順位を設定しすぐに実行開始できるようにした

結果

_人人人人人人人人人人人人_ > なかなか実行されない <  ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄

というのも、TheSchwartz は priority 順でソートして50件取得して、それをシャッフルしてから1件選んで実行する、という挙動をするため。

つまり、優先順位を設定したとしても有象無象と混ぜられた 1/50 のクジに当たらなければ、そのジョブは実行されない。1/50 って2%だよ…… 2%…… 100回ジョブ実行しようとしてようやく86.7%の確率だよ……

どうするか?

とにかく入ってるジョブをすぐ実行したい場合

- $TheSchwartz::FIND_JOB_BATCH_SIZE (デフォルト50) を 1 にする

- 該当ジョブ以外の run_after を適当に未来に設定する

- ジョブIDを指定して1回だけワークするスクリプト書いて手動実行

ぐらいしかない。

✖

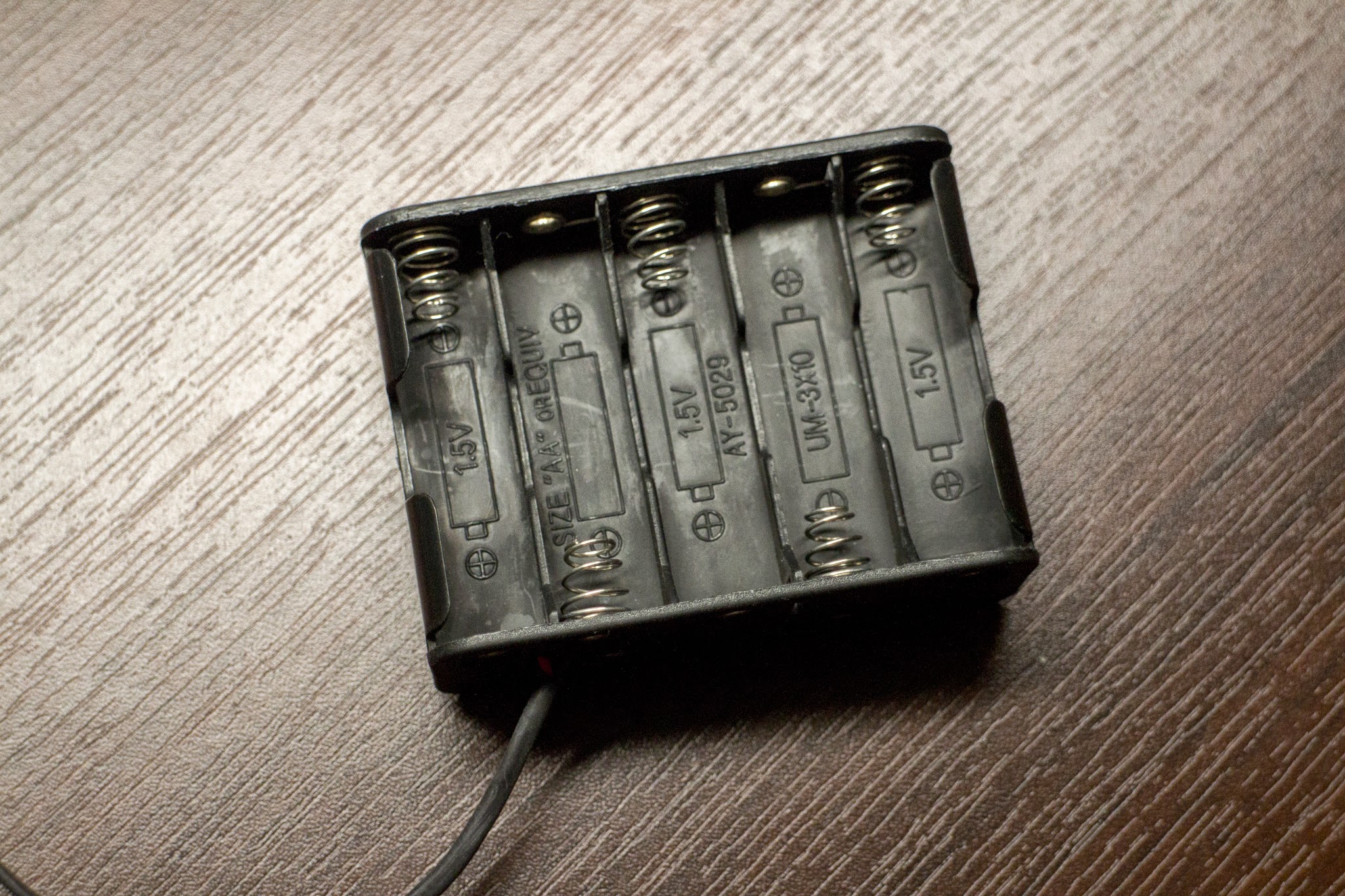

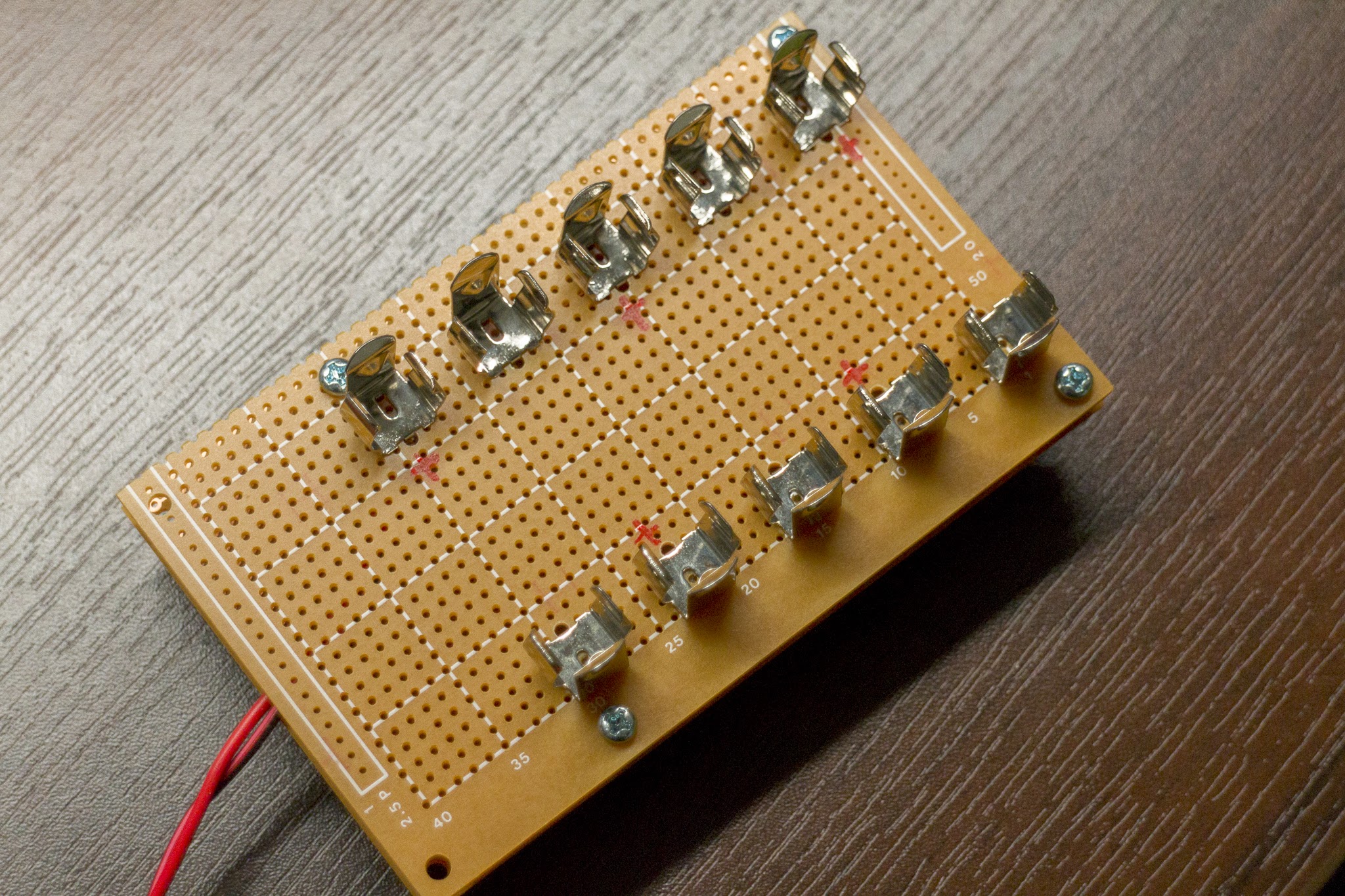

電池ケースの電圧降下

よくある、マイナス側がスプリングになっている電池ケース、直列10個のものを使っていたが、どうも電圧降下が大きい気がしたので計ってみたところ、端子一組あたり67mΩほど抵抗があった。

10個直列で入っているので、およそ合計で 670mΩ の抵抗が直列で入っている。つまり 2A 流すと、これら金具だけで 1.34V も電圧降下が起きてしまう。約 2.68W もの電力がケースだけで失なわれる。

検索したところ、この手の電池ホルダーの性能があまり良くないのは有名らしく、特にスプリングの材質があまりよろしくないようだ。

いろいろ探した結果アメリカ Keystone 社の電池ホルダーがよさそうということがわかったが、廃盤のようで非常に高価になってしまっている。昔は秋月で100円ぐらいで売っていたみたいだけれど、今はもう単4のものしかない。

ということで、代わりにaitendo の電池ホルダで作ってみた。(秋月にも同様の製品はある)

これで作ってみたところ、電池1つあたりの電圧降下は 1A のとき 5mV つまり抵抗値は 5mΩ になった。10本で 50mΩ ということになり、2A時でも 100mV の電圧降下に抑えられ、大きく改善された。

この電池クリップ(ホルダー)は基板にうまく固定する必要があって面倒なのと、プラス/マイナスの入れ間違いをしても気付けない (フェイルセーフがついてない) ので、あまり好ましい感じではない。が、電池ケースでやたら無駄に電力が熱に変わるのは嫌なのでしかたない。

測定方法

テスターの抵抗測定機能だと微小抵抗はちゃんと測れないので、デジタルマルチメーター2台による4点計測方式で測定した。

電池の金具部分に比較的大きな電流 (経路中の定格を上回らない程度) を流し、測定対象で降下した電圧を計って抵抗値を求める。今回は直読できるように、安定化電源の定電流モードで、丁度1A流れるようにして測定した (1A 流した場合、R = E / I なので、R = E になる)

ただし、電池を入れた状態での測定ではないので、電池の端子との接触抵抗は測れていない。あくまで金具中の抵抗値だけを計っている

✖

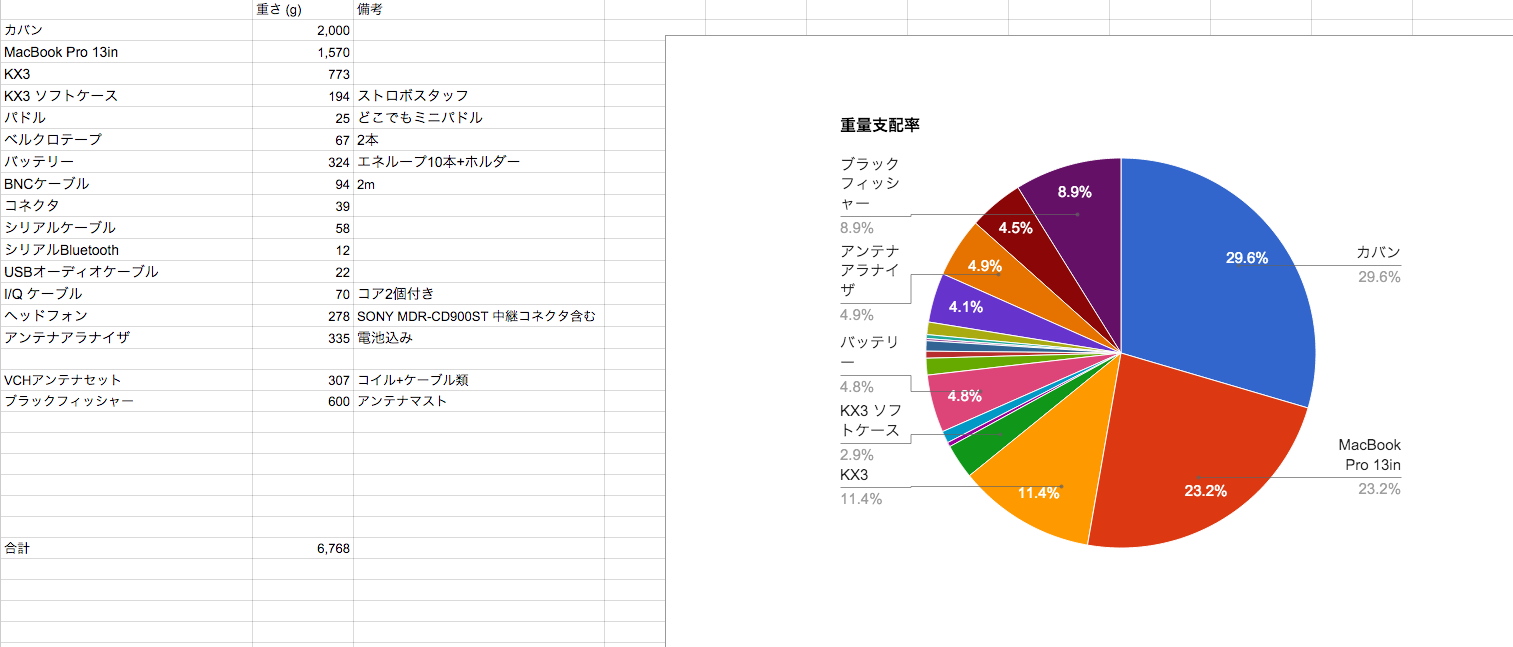

移動運用について重さから考える

一通り移動運用に必要なものとその重量を表にして重量支配率のグラフを作った。

- カバンが重すぎ

- MacBook Pro が重すぎ

なので、まずこれらをどうにかする必要がある。カバンはもっと軽いカバンに変えるしかない。MacBook Pro は、昔使っていた Air に新しく無線用のユーザをセットアップしたらちょっとよくなるかもしれない。

カバンを半分の1kg、MacBook Air 11in 1.08kg に変えるとすると、これらだけで 1.6kg 程度軽くすることができる。または、ノートPC自体を止めてスマフォだけでの運用方法を考えたほうがいいかもしれない。

あとは

- カメラバッグでクッション付きなので、ソフトケースは無駄そう

- バッテリーはさらにリチウムイオンの高容量のが欲しいので実際はもっと重量を増やしたい